Quando il confine si assottiglia: perché lo “stato di polizia” non è un’eccezione ma una possibilità

C'è una frase che ritorna spesso, quasi come un riflesso condizionato: "A me non succederà mai". È la formula più efficace che le società moderne hanno inventato per anestetizzare la coscienza. È il modo in cui ci convinciamo che l'arbitrio, la violenza istituzionale, l'abuso di potere siano fenomeni marginali, circoscritti, destinati a colpire sempre qualcun altro: i poveri, i migranti, i dissidenti, gli "esuberanti", i "sospetti", gli "scomodi".

Eppure la storia — quella vera, non quella celebrativa — ci insegna che ogni volta che un diritto viene negato a qualcuno, quel diritto si assottiglia per tutti. Ogni volta che un abuso viene tollerato, la soglia dell'accettabile si sposta un po' più avanti. Ogni volta che un sopruso viene giustificato, la democrazia perde un frammento della sua sostanza.

È da qui che bisogna partire: da questa parola che molti evocano con leggerezza, come se fosse un fantasma retorico, quando invece è un meccanismo concreto, quotidiano, misurabile nei corpi e nelle vite delle persone. "Stato di polizia" non è un concetto astratto: è una pratica. È un metodo. È un modo di organizzare il potere attorno alla paura, alla forza, alla sospensione selettiva dei diritti.E ciò che inquieta, oggi, è che queste dinamiche non appartengono più soltanto ai regimi dichiaratamente autoritari. Emergono, si insinuano, si normalizzano proprio dentro quelle che amano definirsi "democrazie mature", "paesi guida", "modelli occidentali". È questo il punto che genera sgomento: la trasformazione lenta, quasi impercettibile, di sistemi che si proclamano liberali in dispositivi di controllo sempre più aggressivi, sempre più opachi, sempre più impermeabili al dissenso.Molti osservatori descrivono lo stato di polizia come un insieme di pratiche: uso sproporzionato della forza; arresti privi di reale giustificazione; detenzione senza garanzie; perquisizioni arbitrarie; discriminazione sistemica, spesso su base razziale; criminalizzazione del dissenso; riduzione della legge a strumento dell'esecutivo.Le riconoscete?È un modello che, secondo diverse analisi, si manifesta in forme diverse a seconda dei contesti. Alcuni commentatori sostengono che negli Stati Uniti certe dinamiche siano radicate da decenni, soprattutto in relazione alle comunità afroamericane. Altri osservano che in Europa, Italia compresa, il ricorso crescente a decreti d'urgenza, misure securitarie e retoriche emergenziali rischia di spostare l'asse democratico verso una gestione più autoritaria dell'ordine pubblico. Non è una mia opinione: è ciò che emerge dal dibattito pubblico, dalle critiche di giuristi, associazioni per i diritti umani, studiosi di diritto costituzionale.Il punto cruciale, però, è un altro: la deriva non arriva mai come un colpo di stato improvviso. Arriva come un'abitudine. Come un linguaggio. Come un "è necessario", "è per la sicurezza", "è solo per questa volta". Arriva quando la paura diventa la grammatica della politica. Quando il cittadino non è più soggetto di diritti ma oggetto di gestione. Quando il dissenso non è più un elemento fisiologico della democrazia ma un fastidio da contenere.E allora il monito diventa inevitabile: ciò che oggi sembra un eccesso isolato, domani può diventare prassi. Ciò che oggi appare come un abuso, domani può essere codificato come norma. Ciò che oggi colpisce "gli altri", domani può colpire chiunque.Le democrazie non muoiono per esplosione, ma per erosione. Non crollano: si svuotano. Perdono pezzi, uno alla volta, mentre la società si abitua, si distrae, si convince che "in fondo non è così grave". Il compito, allora, è restituire peso alle parole. Chiamare le cose con il loro nome. Riconoscere i segnali prima che diventino struttura. Perché la libertà non si difende quando è già stata compromessa: si difende quando sembra ancora intatta, quando molti dicono che stiamo esagerando, quando la deriva è solo un'ombra sul muro. È in quel momento che bisogna parlare con forza. È in quel momento che serve lucidità. È in quel momento che si decide se una democrazia resta tale o diventa qualcos'altro.

Abel Gropius

Il punto cieco delle democrazie

Le democrazie non diventano autoritarie in un giorno. Non c'è un annuncio ufficiale, non c'è un atto fondativo. La deriva arriva come arrivano le crepe nei muri: lentamente, silenziosamente, mentre la superficie sembra ancora integra. Il vero pericolo non è l'autoritarismo dichiarato. Il vero pericolo è l'autoritarismo che si traveste da normalità. È l'uso sproporzionato della forza presentato come "necessità". È la repressione del dissenso raccontata come "ordine pubblico". È la discriminazione sistemica mascherata da "sicurezza". È la legge che smette di essere limite e diventa strumento. E quando questo accade, non serve che tutti se ne accorgano. Basta che la maggioranza si abitui.

Un esempio storico che illumina con precisione chirurgica ciò che stiamo descrivendo — la trasformazione lenta, normalizzata, quasi domestica di una democrazia in un sistema autoritario — è la Repubblica di Weimar negli anni '20 e '30, prima dell'ascesa definitiva del nazismo. Non perché sia l'unico caso, ma perché è il più emblematico: non fu un colpo di stato improvviso, ma un processo di erosione quotidiana, fatto di abitudini, eccezioni, "necessità".

Weimar: quando l'autoritarismo si traveste da normalità

La Repubblica di Weimar nasce come una democrazia fragile, ma reale. Ha una Costituzione avanzata, un parlamento eletto, libertà civili garantite. Eppure, nel giro di pochi anni, tutto questo si sgretola senza che la maggioranza percepisca il momento esatto in cui la democrazia smette di essere tale. Non c'è un annuncio. Non c'è un atto fondativo. C'è una serie di micro-deroghe che diventano struttura.

L'uso della forza come "necessità"

La polizia della Repubblica di Weimar, soprattutto negli anni della crisi economica, inizia a usare la forza in modo sempre più aggressivo contro manifestanti, sindacati, oppositori politici. Ogni intervento viene giustificato come "ordine pubblico", "stabilità", "difesa della nazione". La retorica è sempre la stessa: non è repressione, è protezione. E la maggioranza, spaventata dalla crisi, accetta.

La criminalizzazione del dissenso

I comunisti vengono trattati come sovversivi. I socialisti come destabilizzatori. Gli intellettuali critici come "nemici della patria". Non serve vietare formalmente il dissenso: basta delegittimarlo. Basta trasformarlo in minaccia. Basta convincere la popolazione che chi protesta "crea il caos".

La legge che smette di essere limite

L'articolo 48 della Costituzione — nato come misura eccezionale per situazioni di emergenza — viene usato sempre più spesso per governare tramite decreti presidenziali. È la normalizzazione dello stato d'eccezione. La legge non limita più il potere: lo amplifica. Lo giustifica. Lo protegge.

La maggioranza che si abitua

È questo il punto più inquietante. Non è la violenza in sé a far crollare la democrazia: è l'assuefazione. La gente si abitua ai controlli più invasivi. Si abitua alla presenza costante della polizia. Si abitua ai divieti temporanei che diventano permanenti. Si abitua alla retorica della paura. E quando Hitler arriva al potere, non deve inventare nulla: deve solo usare strumenti che già esistono, già normalizzati, già accettati.

Perché questo esempio è così potente oggi

Perché mostra che l'autoritarismo non arriva come un fulmine, ma come una stagione che cambia lentamente. Mostra che la democrazia non muore per un atto di forza, ma per una serie di piccoli cedimenti. Mostra che la paura è sempre la porta d'ingresso. Mostra che la maggioranza, quando è spaventata, accetta ciò che in tempi normali rifiuterebbe. E soprattutto mostra che il vero pericolo non è l'autoritarismo dichiarato, ma quello che si presenta come soluzione, come protezione, come "buon senso".

"Dovrebbe accadere a ognuno di noi"

Non come augurio, ma come consapevolezza. Non come punizione, ma come rivelazione. Perché finché l'arbitrio resta un'esperienza altrui, la società non cambia. Finché la violenza istituzionale resta confinata ai margini, la coscienza collettiva non si muove. Finché il sopruso non tocca la pelle di chi si crede al sicuro, la democrazia resta un'idea astratta, non un impegno quotidiano. E forse — ed è questo il punto più inquietante — sta già accadendo. Sta accadendo quando accettiamo che la protesta sia trattata come minaccia. Sta accadendo quando normalizziamo perquisizioni arbitrarie, fermi immotivati, controlli selettivi. Sta accadendo quando la paura diventa la grammatica della politica. Sta accadendo quando i diritti diventano privilegi.

Il paradosso della libertà

La libertà non è un bene garantito: è un equilibrio fragile, continuamente esposto alla tentazione del controllo. Ogni società, anche la più avanzata, porta in sé la possibilità di diventare il suo contrario. Non esiste democrazia che non possa scivolare verso forme di autoritarismo strisciante. Non esiste popolo che non possa essere convinto a rinunciare a un pezzo della propria libertà in nome della sicurezza. Il paradosso è che la libertà si difende soprattutto quando sembra superflua.

Quando tutto appare tranquillo.

Quando la maggioranza dice che "non c'è nulla di cui preoccuparsi".

Quando chi denuncia gli abusi viene accusato di esagerare.

È in quel momento che bisogna essere vigili.

È in quel momento che bisogna parlare.

È in quel momento che bisogna ricordare che la democrazia non è un dato, ma una pratica.

Un monito per il presente

Non serve immaginare scenari distopici. Basta osservare ciò che accade nelle strade, nelle piazze, nei tribunali, nei decreti d'urgenza, nelle retoriche securitarie che si moltiplicano. Basta ascoltare le voci di chi subisce abusi e non trova ascolto. Basta guardare come la paura viene usata per giustificare ciò che, in altri tempi, sarebbe stato considerato inaccettabile. Il rischio non è un futuro autoritario. Il rischio è un presente che non riconosciamo più come democratico.

La responsabilità del vedere

La vera battaglia non è tra Stato e cittadini, ma tra coscienza e indifferenza.

Tra chi vede e chi sceglie di non vedere.

Tra chi riconosce la deriva e chi la chiama "normale amministrazione".

Uno stato di polizia non nasce quando il potere decide di esserlo.

Nasce quando la società smette di reagire. E allora sì: dovrebbe accadere a ognuno di noi — non l'abuso, ma la consapevolezza.

La capacità di riconoscere il pericolo prima che diventi struttura.

La lucidità di chiamare le cose con il loro nome.

Il coraggio di non delegare la difesa della libertà a chi ha interesse a limitarla. Perché la democrazia non si difende da sola.

La difendiamo noi, ogni giorno, con lo sguardo vigile, con la parola ferma, con la responsabilità di non voltare la testa dall'altra parte.

Viviamo in un tempo in cui la comunicazione non è più un servizio: è un ecosistema. Un territorio instabile, attraversato da estetiche che mutano con la velocità dei flussi digitali, da algoritmi che riscrivono la percezione, da pubblici che oscillano tra saturazione e desiderio. In questo paesaggio, la differenza non la fa chi produce contenuti,...

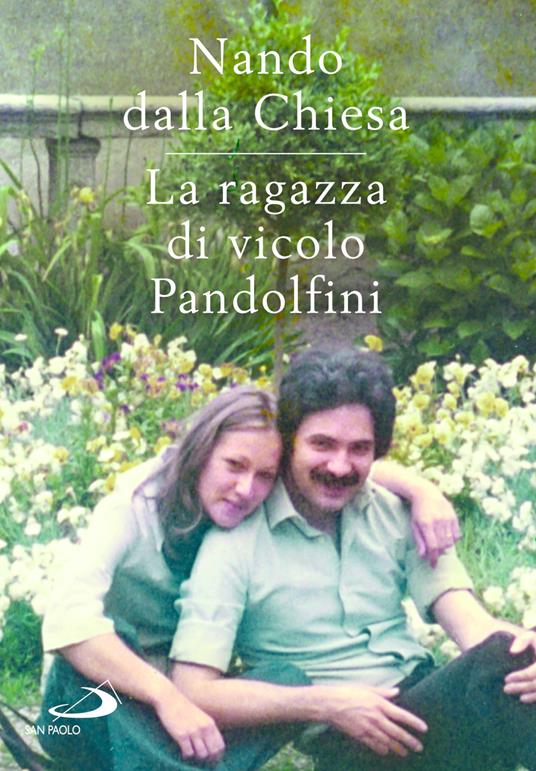

Ci sono libri che si sfogliano con leggerezza, e altri che si affrontano come si affronta un dolore antico: con rispetto, con cautela, con quella sorta di tremore che accompagna ogni gesto quando si teme di toccare qualcosa di troppo fragile. La ragazza di vicolo Pandolfini appartiene a questa seconda categoria. Non è un romanzo, non è un...

Nel panorama contemporaneo dell'immagine, dove l'intelligenza artificiale sembra spesso ridurre la figura dell'autore a un'ombra, l'opera di Caspar Jade si impone come un controcanto necessario. Non un fotografo che "usa l'AI", ma un autore che trasforma l'AI in un'estensione della propria sensibilità, un dispositivo capace di amplificare la sua...