La cura, non la guerra: perché il futuro si decide oggi

C'è una frase che, a prima vista, potrebbe sembrare ingenua nella sua linearità, quasi disarmante nella sua semplicità: la cura, non la guerra. Eppure, proprio in questa apparente ovvietà si nasconde una delle verità più radicali e più rimosse della nostra epoca, una verità che torna a bussare con violenza ogni volta che il mare si alza oltre il previsto, ogni volta che il vento assume la forma di un assedio, ogni volta che le città costiere — Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro — si ritrovano, come successo, a misurare la propria fragilità contro fenomeni che non sono più eccezioni, ma anticipazioni di un futuro già iniziato.

La sproporzione tra ciò che investiamo per prepararci a distruggere e ciò che investiamo per prepararci a sopravvivere è diventata talmente evidente da risultare quasi oscena. Con il costo di un singolo cacciabombardiere F-35 potremmo riparare interi tratti di costa, proteggere comunità, ricostruire ecosistemi, rafforzare infrastrutture che oggi cedono come se fossero fatte di carta. Con una frazione infinitesimale dei fondi destinati ai nuovi sistemi d'arma potremmo reinventare il modo in cui abitiamo il Mediterraneo, rendendo la bellezza compatibile con la sicurezza, la vita compatibile con l'estremo, il futuro compatibile con la realtà climatica che abbiamo contribuito a generare.

La tempesta dell'ignoranza umana come piaga

Non si tratta di un esercizio retorico né di un pacifismo ingenuo: è una questione di priorità, di razionalità collettiva, di capacità di leggere il mondo per quello che è diventato. Perché mentre continuiamo a immaginare la sicurezza come un fatto militare, la minaccia più concreta alla nostra sopravvivenza non arriva da un nemico esterno, ma da un sistema climatico destabilizzato, da un territorio che si sgretola, da un mare che avanza, da un vento che non riconosce più i confini della normalità. E allora la domanda non è più se sia giusto o sbagliato investire in armamenti, ma se abbia ancora senso farlo in un contesto in cui la vulnerabilità primaria non è geopolitica, ma ecologica.

La scelta tra guerra e cura non è una scelta morale — o almeno, non solo — ma una scelta strutturale, una scelta che riguarda il modello di società che vogliamo costruire e il tipo di futuro che siamo disposti a rendere possibile. Continuare a destinare risorse smisurate alla produzione di strumenti di aggressione significa accettare un paradigma in cui la distruzione è considerata un'opzione sempre disponibile, mentre la manutenzione del mondo, la riparazione del vivente, la protezione delle comunità vengono trattate come spese accessorie, come capitoli di bilancio sacrificabili.

Eppure, proprio oggi, mentre osserviamo le immagini delle nostre città devastate dalla furia del mare e del vento, proprio oggi che i luoghi del cuore diventano luoghi della perdita, proprio oggi che la natura ci ricorda con una chiarezza brutale che non esiste più un "altrove" dove spostare il problema, proprio oggi dovremmo avere il coraggio di riconoscere che la vera linea di frattura non passa tra buoni e cattivi, tra pacifisti e militaristi, tra ingenui e realisti, ma tra chi continua a investire nella logica della distruzione e chi sceglie di investire nella logica della cura.

La cura non è un gesto sentimentale: è un progetto politico. È la capacità di mettere al centro la continuità della vita, la stabilità degli ecosistemi, la sicurezza delle comunità, la dignità delle generazioni future. È la consapevolezza che ogni euro speso per riparare una costa è un euro speso per evitare migrazioni forzate, per proteggere economie locali, per salvaguardare patrimoni culturali, per garantire che le nostre figlie e i nostri nipoti possano ancora riconoscere il mondo in cui sono nati.

La guerra, al contrario, è un investimento nella possibilità della perdita, nella sospensione della vita, nella produzione di vulnerabilità. È un dispositivo che promette sicurezza generando insicurezza, che pretende di difendere ciò che, nel frattempo, lascia deteriorare.

La crisi dell'intelligenza collettiva come fallimento sistemico della modernità

Nel contesto contemporaneo, caratterizzato da una crescente interdipendenza tra sistemi ecologici, tecnologici, economici e culturali, l'ignoranza non può più essere considerata una semplice assenza di informazione, né tantomeno una condizione individuale da correggere attraverso interventi educativi puntuali. Essa si configura piuttosto come una struttura sociale, una forma di organizzazione del sapere che privilegia la semplificazione, la polarizzazione e la delegittimazione della complessità, generando effetti sistemici che compromettono la capacità collettiva di affrontare le sfide del presente e di progettare razionalmente il futuro.

La diffusione dell'ignoranza, intesa come rifiuto deliberato della conoscenza critica e come disarticolazione dei processi cognitivi collettivi, non è un fenomeno accidentale, ma il prodotto di dispositivi culturali, mediatici e politici che incentivano la disinformazione, la superficialità analitica e la frammentazione del discorso pubblico.

In questo senso, l'ignoranza non è semplicemente una carenza, ma una forma attiva di costruzione del reale, una modalità di governo delle percezioni e delle priorità che orienta le scelte politiche, economiche e ambientali verso obiettivi regressivi, inefficaci o apertamente distruttivi.

La sua pervasività si manifesta in modo emblematico nella gestione delle risorse pubbliche, dove la sproporzione tra gli investimenti destinati alla difesa militare e quelli rivolti alla protezione ambientale, alla salute collettiva e alla resilienza territoriale rivela una gerarchia di valori che privilegia la logica del conflitto rispetto a quella della cura. Tale squilibrio non è giustificabile né sul piano etico né su quello strategico, poiché ignora le evidenze empiriche relative alla natura delle minacce contemporanee — prime fra tutte il cambiamento climatico, la fragilità delle infrastrutture civili e la crescente vulnerabilità delle popolazioni urbane e costiere — e perpetua una visione del mondo fondata su paradigmi obsoleti di potere e sicurezza.

La scelta di investire in armamenti avanzati, come i cacciabombardieri F-35, mentre intere regioni del Sud Italia subiscono danni strutturali causati da eventi meteorologici estremi, non rappresenta soltanto un errore di allocazione delle risorse, ma un sintomo di una patologia epistemologica più profonda: l'incapacità delle istituzioni di riconoscere la centralità della cura come principio organizzativo della società. In tale prospettiva, la cura non è un valore morale astratto, ma una categoria politica concreta, che implica la redistribuzione delle risorse, la riorganizzazione delle priorità pubbliche e la ricostruzione di un patto sociale fondato sulla responsabilità intergenerazionale e sulla sostenibilità sistemica.

La persistenza dell'ignoranza come dispositivo sociale è favorita da una serie di fattori strutturali: la crisi dell'istruzione pubblica, la mercificazione dell'informazione, la riduzione del tempo dedicato alla riflessione critica, la spettacolarizzazione del dibattito politico, la disintermediazione cognitiva operata dalle piattaforme digitali. Questi elementi concorrono a creare un ambiente cognitivo in cui la conoscenza non è più considerata un bene comune, ma un prodotto di consumo, soggetto alle stesse logiche di obsolescenza e manipolazione che regolano il mercato delle merci.

In tale contesto, la lotta contro l'ignoranza non può limitarsi alla promozione della cultura o all'accesso all'informazione, ma deve configurarsi come un progetto di riforma strutturale dei meccanismi di produzione, distribuzione e legittimazione del sapere. È necessario ripensare radicalmente il ruolo delle istituzioni educative, dei media, delle tecnologie dell'informazione e delle pratiche democratiche, al fine di ricostruire le condizioni materiali e simboliche per una intelligenza collettiva capace di orientare le scelte pubbliche in modo razionale, equo e lungimirante.

La posta in gioco non è soltanto la qualità del dibattito pubblico, ma la possibilità stessa di mantenere una società aperta, giusta e resiliente. In assenza di una cultura della complessità, della responsabilità e della cura, il rischio è quello di una regressione sistemica verso forme di governo autoritarie, di economia predatoria e di convivenza sociale fondata sulla paura, sull'esclusione e sulla violenza. Contrastare la piaga dell'ignoranza significa, dunque, difendere le condizioni minime della civiltà.

E allora sì, la domanda è semplice, quasi elementare: vogliamo riparare il mondo o contribuire alla sua distruzione. Ma la semplicità della domanda non deve ingannare: rispondere significa ripensare radicalmente il nostro modo di allocare risorse, di immaginare il futuro, di definire ciò che conta davvero. Significa riconoscere che la cura non è un lusso, ma la condizione minima per continuare a esistere come società.

Forse è banale dirlo. Ma è infinitamente più banale — e più pericoloso — continuare a ignorarlo.

Viviamo in un tempo in cui la comunicazione non è più un servizio: è un ecosistema. Un territorio instabile, attraversato da estetiche che mutano con la velocità dei flussi digitali, da algoritmi che riscrivono la percezione, da pubblici che oscillano tra saturazione e desiderio. In questo paesaggio, la differenza non la fa chi produce contenuti,...

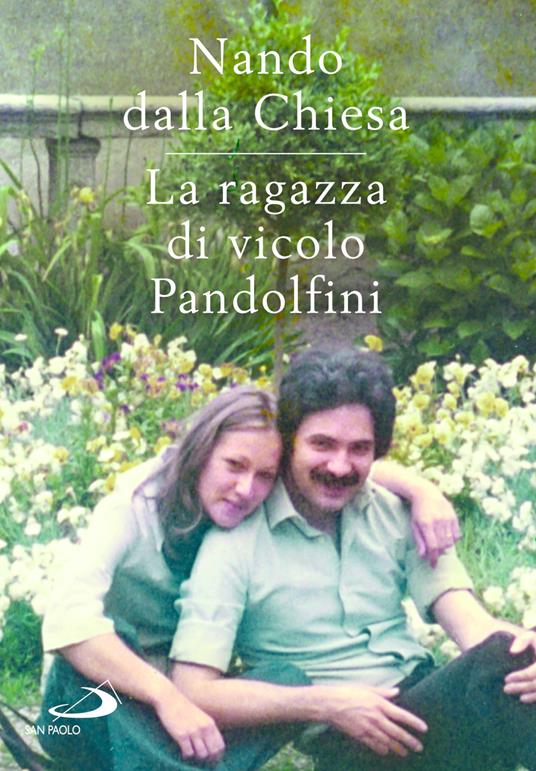

Ci sono libri che si sfogliano con leggerezza, e altri che si affrontano come si affronta un dolore antico: con rispetto, con cautela, con quella sorta di tremore che accompagna ogni gesto quando si teme di toccare qualcosa di troppo fragile. La ragazza di vicolo Pandolfini appartiene a questa seconda categoria. Non è un romanzo, non è un...

Nel panorama contemporaneo dell'immagine, dove l'intelligenza artificiale sembra spesso ridurre la figura dell'autore a un'ombra, l'opera di Caspar Jade si impone come un controcanto necessario. Non un fotografo che "usa l'AI", ma un autore che trasforma l'AI in un'estensione della propria sensibilità, un dispositivo capace di amplificare la sua...