Mostri che ci guardano: sull’arte, la colpa e il coraggio di non distogliere lo sguardo

Accade perché l'essere umano non è costruito per separare ciò che nella sua stessa struttura è già intrecciato. La frattura tra arte e mostruosità non si ricompone perché non è un incidente: è la forma stessa dell'umano che si manifesta. Ogni opera nasce da una mente che contiene insieme impulso creativo e opacità morale, slancio verso il bello e capacità di ferire, lucidità e cecità. Pretendere di isolare la bellezza dalla deformità significherebbe amputare la realtà per renderla più sopportabile.

La nostra epoca si inceppa proprio qui: vorrebbe che l'opera fosse pura e l'autore trasparente, che la grandezza estetica coincidesse con la bontà, che la colpa cancellasse il talento o che il talento riscattasse la colpa. Ma nessuna di queste scorciatoie regge. L'arte non è un certificato etico, e la morale non è un solvente capace di ripulire ciò che ci disturba. L'arte può contenere tutto perché l'umano contiene tutto.

Il punto decisivo è il patto. Non con l'artista, ma con noi stessi. Non con la sua vita, ma con il nostro sguardo. È lì che si gioca la responsabilità: nel modo in cui scegliamo di attraversare un'opera sapendo da dove proviene, senza fingere che la sua origine non abbia peso, ma senza nemmeno ridurre tutto a quella origine. È un equilibrio instabile, ma è l'unico che non tradisce né la complessità dell'arte né la gravità della storia.

Non è un patto di purezza, perché la purezza è una finzione. È un patto di lucidità, perché la lucidità è l'unico modo per non diventare complici.

E forse è proprio questo che la nostra epoca fatica ad accettare: che la maturità del giudizio non sta nel separare, ma nel sostenere la tensione senza cedere alla tentazione di semplificare.

C'è un punto, nella relazione tra arte e mostruosità, in cui la nostra epoca sembra incepparsi: un punto fragile, mobile, in cui l'ammirazione per un'opera si scontra con la consapevolezza che quella stessa opera è stata generata da una coscienza deformata, violenta, talvolta complice del male storico. È un paradosso che non possiamo sciogliere senza tradire qualcosa: o tradiamo l'opera, o tradiamo la storia, o tradiamo noi stessi. Il limite, però, non è nell'arte. L'arte può contenere tutto: l'osceno, l'abietto, il sacrilego, il fanatico. Può accogliere ciò che la morale respinge, ciò che la società censura, ciò che la storia condanna. Il limite è nel patto che noi – come individui e come comunità – decidiamo di costruire con ciò che guardiamo e leggiamo.

È un patto di responsabilità, non di purezza; di lucidità, non di consolazione.

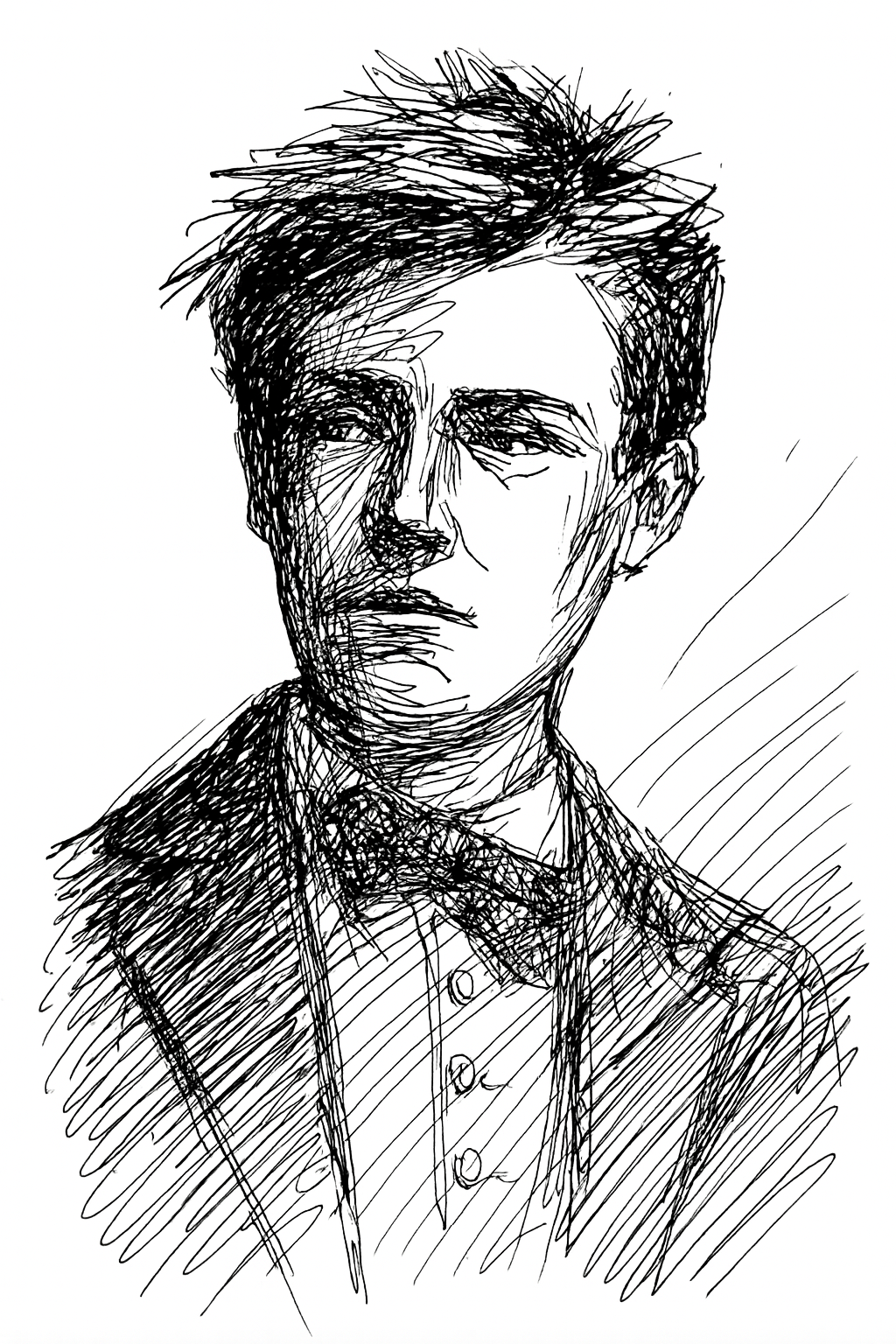

Pound come caso-limite: quando il genio si fa megafono del disastro

Ezra Pound è il punto in cui questo patto si incrina. Non è semplicemente un poeta con idee discutibili: è un intellettuale che sceglie deliberatamente di diventare voce di un regime assassino, trasformando il proprio talento in cassa di risonanza di un delirio politico omicida.

Il suo genio è reale.

La sua mostruosità è reale.

E nessuna delle due cose redime l'altra.

I Cantos non cancellano i comizi radiofonici.

I comizi radiofonici non cancellano la potenza dei Cantos. La nostra epoca – ossessionata dalla coerenza, dalla reputazione, dalla purezza morale – vorrebbe che la realtà fosse più semplice: o santifichiamo il genio, o lo seppelliamo sotto il peso delle sue colpe. Ma l'arte non è un tribunale né un santuario. È un luogo di esposizione radicale, dove grandezza e infamia possono coesistere senza risolversi, lasciandoci il compito ingrato di decidere come attraversarle.

L'eccesso come materia dell'arte

La mostruosità, nella creazione, è un eccedente: la parte dell'umano che non si lascia addomesticare, che sfonda le barriere della misura, che confonde visione e delirio, lucidità e fanatismo, amore per la forma e disprezzo per le persone. Alcuni artisti riescono a confinare questo veleno nell'opera, trasformandolo in siero: un antidoto che cura proprio perché conserva la memoria della tossina. Altri, come Pound, lasciano che il veleno trabocchi nella storia, che si faccia ideologia, che diventi complicità con la violenza reale.

E allora la domanda non è "quanto mostro può essere un artista", ma: fino a che punto possiamo continuare a farci toccare da ciò che ha creato senza diventare complici della sua deformità?

Una postura, non una formula

Se vogliamo restare intellettualmente onesti, la risposta non può essere una regola astratta. È una postura. Possiamo attraversare l'opera del mostro solo se manteniamo vivo il conflitto. Solo se ogni verso, ogni quadro, ogni pagina porta con sé anche il ricordo delle vittime, dei corpi schiacciati, delle vite cancellate dalle idee che quell'artista ha servito.

Possiamo leggere Pound solo se non dimentichiamo gli ebrei che il suo antisemitismo ha contribuito a disumanizzare. Possiamo guardare Caravaggio solo se non smarriamo il sangue reale che scorre sotto il suo chiaroscuro. Possiamo studiare Heidegger solo se non neutralizziamo la gravità dell'aver prestato la sua intelligenza al nazismo. Non si tratta di moralizzare l'arte, ma di non anestetizzarla. Non si tratta di purificare l'opera, ma di non usarla come alibi.

La bellezza come ferita

La mostruosità può spingersi lontanissimo dentro l'arte, fino a diventare materia stessa della bellezza. Ma solo se noi rifiutiamo di trasformarla in un ornamento estetico o in un feticcio identitario. Finché non la ripuliamo. Finché non la romanticizziamo. Finché non la scusiamo. Finché la teniamo nuda, esposta, bruciante: una ferita che non si chiude e che ci ricorda che la grandezza dello stile non salva nessuno dalle conseguenze del proprio disprezzo.

Mostri meravigliosi

Esistono mostri meravigliosi, sì. Ma la vera domanda non è se siamo autorizzati a riconoscerne la meraviglia. La domanda è se abbiamo il coraggio di continuare a guardarla sapendo che non ci redime, non li assolve e non ci rende migliori. Ci mette solo davanti a ciò che siamo capaci di generare – in alto e in basso – quando il genio rinuncia a farsi responsabilità e sceglie, invece, di farsi destino degli altri.

La mostruosità nell'arte può spingersi esattamente fino al punto in cui noi siamo ancora disposti a sopportare il paradosso di amare un'opera sapendo che è stata generata da una coscienza deformata, violenta, persino complice del male storico, senza però trasformare quell'amore in assoluzione morale; il limite non è nell'arte, che per sua natura può contenere l'osceno, l'abietto, il sacrilego, il fanatico, ma nel tipo di patto che noi – come singoli e come comunità – decidiamo di costruire con ciò che guardiamo e leggiamo. Pound, in questo senso, è un caso estremo proprio perché rende impossibile ogni consolazione: non è solo un poeta con idee discutibili, ma un intellettuale che sceglie volontariamente di diventare voce di un regime assassino, trasformando il proprio talento in cassa di risonanza di un delirio politico omicida. Il suo genio è reale, la sua mostruosità è reale, e nessuna delle due cose scioglie o riscatta l'altra; i Cantos non cancellano i suoi comizi radiofonici, i suoi comizi radiofonici non cancellano la potenza dei Cantos. La nostra epoca – ossessionata dalla purezza, dalla coerenza, dalla reputazione – vorrebbe che la realtà fosse più semplice: o santifichiamo il genio, o lo seppelliamo sotto il peso delle sue colpe. Ma la verità è che l'arte non è un tribunale né un santuario: è un luogo di esposizione radicale, dove le grandezze e le infamie di un individuo possono coesistere senza risolversi, lasciandoci in mano il compito ingrato di scegliere cosa farne. La mostruosità, nella creazione, è anzitutto un eccedente: la parte dell'umano che non si lascia addomesticare, che sfonda le barriere della misura, che si spinge oltre il consentito, che confonde visione e delirio, lucidità e fanatismo, amore per la forma e disprezzo per le persone. Alcuni artisti riescono a far sì che questo eccesso resti confinato nell'opera, come un veleno trasmutato in siero capace di curare proprio perché porta ancora la memoria della tossina; altri, come Pound, permettono al veleno di traboccare nella storia, di farsi ideologia, di farsi complicità con la violenza reale. E allora la domanda non è tanto "quanto mostro può essere un artista", ma "fino a che punto possiamo continuare a farci toccare da ciò che ha creato senza diventare complici della sua deformità?". La risposta, se vogliamo restare intellettualmente onesti, non può essere una formula astratta, ma una postura: possiamo accettare di attraversare l'opera del mostro finché manteniamo vivo il conflitto, finché ogni verso, ogni pagina, ogni quadro porta con sé anche il ricordo delle vittime, dei corpi schiacciati, delle storie cancellate dalle idee che quell'artista ha servito; possiamo leggere Pound solo se non dimentichiamo mai gli ebrei che il suo antisemitismo ha contribuito a disumanizzare, possiamo guardare Caravaggio solo se non smarriamo il fatto che nel suo chiaroscuro c'è anche il sangue di chi ha ucciso, possiamo studiare Heidegger solo se non neutralizziamo la gravità dell'aver prestato la sua intelligenza al nazismo. La mostruosità, dunque, può spingersi lontanissimo dentro l'arte, fino a farsi materia stessa della bellezza, finché noi rifiutiamo di trasformarla in un innocuo ornamento estetico o in un feticcio identitario: finché non la ripuliamo, non la scusiamo, non la romantizziamo, ma la teniamo nuda, esposta, bruciante, come una ferita che non si chiude e che ci obbliga a ricordare che la grandezza dello stile non salva nessuno dalle conseguenze del proprio disprezzo. Esistono mostri meravigliosi, sì, ma la vera domanda non è se siamo autorizzati a riconoscerne la meraviglia: è se abbiamo il coraggio di continuare a guardarla sapendo che non ci redime, non li assolve e non ci rende migliori, ci mette solo di fronte a quello che siamo capaci di generare – in alto e in basso – quando il genio rinuncia a farsi responsabilità e sceglie, invece, di farsi destino degli altri.

«Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il Poeta si fa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi. Tutte le forme d'amore, di sofferenza, di follia; egli cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni, per non serbarne che la quintessenza. Ineffabile tortura in cui ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovrumana, nella quale diventa fra tutti il grande malato, il grande criminale, il grande maledetto, – e il sommo Sapiente! – Poiché giunge all'ignoto! Avendo coltivato la sua anima, già ricca, più di ogni altro! Egli giunge all'ignoto, e anche se, sconvolto, dovesse finire per perdere l'intelligenza delle sue visioni, le avrebbe pur sempre viste!»

Una mitologia potente, certo, ma pur sempre una costruzione culturale, non una legge dell'estetica. Il caso dei poeti maledetti – Baudelaire, Rimbaud, e tutta la genealogia che ne deriva – non dimostra che la miseria morale o esistenziale produca automaticamente grandezza artistica. Dimostra, semmai, che la modernità ha romanticizzato l'autodistruzione, trasformandola in un marchio di autenticità. Rimbaud non ha "formulato una legge": ha formulato un gesto. Un gesto radicale, irripetibile, che la critica successiva ha trasformato in formula. La "sregolatezza di tutti i sensi" non è un metodo universale: è un atto di rottura, un modo per forzare i limiti della percezione. Ma non è un lasciapassare morale, né un certificato di grandezza. Se così fosse, ogni vita disordinata produrrebbe capolavori, e sappiamo bene che non è così.

Il punto del discorso – e io lo ribadisco – non è difendere l'artista mostruoso, né assolverlo attraverso la qualità dell'opera. Il punto è rifiutare la scorciatoia. La scorciatoia che dice: "Era un mostro, quindi era un genio". Oppure: "Era un genio, quindi il suo essere mostro è irrilevante".

Sto invece sostenendo l'esatto contrario: che nessuna delle due dimensioni cancella l'altra. Che non esiste equivalenza, né compensazione, né bilanciamento. Che la grandezza dell'opera non redime la miseria dell'uomo, e la miseria dell'uomo non invalida la grandezza dell'opera.

Il mito del poeta maledetto, invece, pretende proprio questo: che la vita dissoluta sia la condizione necessaria della visione. Ma è un mito che funziona solo quando la dissoluzione è estetizzabile, quando può essere trasformata in racconto, in aura, in leggenda. La miseria reale invece – quella che produce vittime, quella che si traduce in violenza storica, quella che diventa ideologia – non è più romantica. Non è più "maledetta". Non ha nulla di fascinosamente "maledetto" e ammaliante. È semplicemente devastante.

E qui sta la differenza tra Baudelaire e Pound, tra la sregolatezza come ricerca e la sregolatezza come complicità. Tra l'eccesso che resta nell'opera e l'eccesso che trabocca nella storia.

Il mio discorso non neutralizza: snocciola e scioglie i grovigli con la complessità di certe spiegazioni. E la complessità, oggi, viene spesso scambiata per ambiguità. Ma è l'unico modo onesto di guardare l'arte senza trasformarla in un dispositivo di rimozione o di idolatria. Non stiamo dicendo che la miseria dell'artista è irrilevante. Stiamo sostenendo che non è un valore. E che il nostro compito non è né santificare né cancellare né giustificare, ma tenere insieme, senza consolazione, ciò che la storia ci consegna e ci lascia come monito indispensabile: la grandezza e la colpa, la visione e la deformità, la bellezza e il danno.

Una posizione scomoda, certo. Lo capisco.

Ma è l'unica via che non tradisce né l'arte né le vittime dell'agire "disumano".

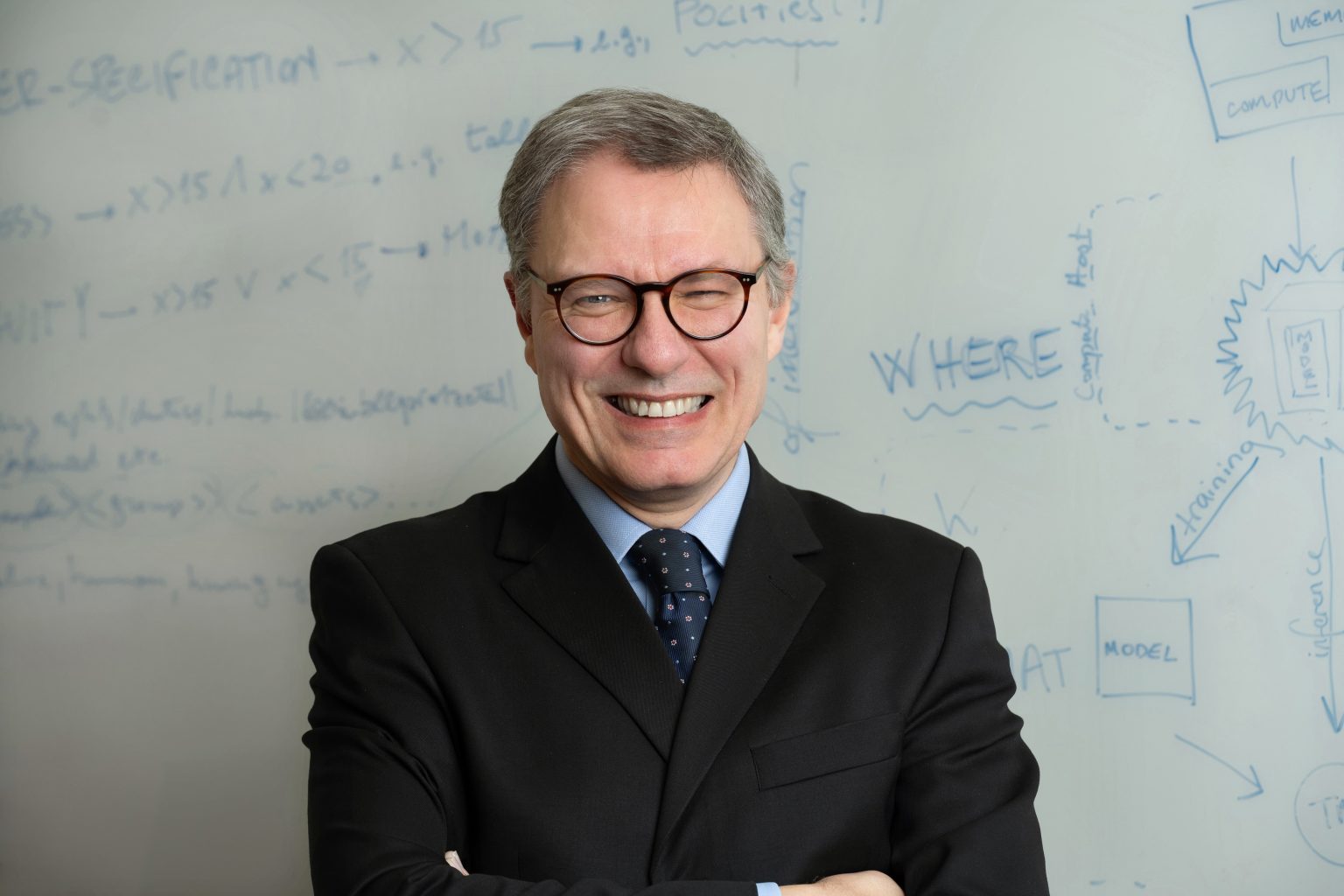

Abel Gropius

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.