L’uomo al centro: da Luigi Bonotto a Brunello Cucinelli

Luigi Bonotto ha dimostrato che l'impresa può essere archivio vivente, spazio di incontro tra arte e industria, memoria e futuro. La sua fabbrica era un laboratorio di umanità, dove l'operaio non era ridotto a ingranaggio, ma riconosciuto come custode di un sapere antico e come protagonista di un racconto collettivo. Un omaggio alla dignità come misura del lavoro. In un tempo in cui la velocità sembra essere l'unico parametro di valore, Luigi Bonotto ha scelto la lentezza. La sua Fabbrica Lenta non era soltanto un luogo di produzione tessile, ma un manifesto culturale: i telai degli anni '50 che continuano a battere il ritmo umano, la scelta di trasformare il tempo in lusso, la convinzione che il lavoro non sia mai separabile dalla dignità di chi lo compie. Alla stregua, oggi, questa visione trova un'eco potente nell'opera di Brunello Cucinelli, il "custode del borgo di Solomeo". Anche lui ha fatto della fabbrica un luogo di bellezza e rispetto, dove il profitto non è mai disgiunto dall'etica.

Luigi Bonotto ha incarnato un'idea di fabbrica che non si riduceva mai a luogo di produzione, ma si faceva spazio di memoria, di incontro, di dignità, e la sua scomparsa ci obbliga a riflettere su quanto il lavoro possa essere ancora oggi misura di civiltà; la sua Fabbrica Lenta era un manifesto contro la frenesia del tempo contemporaneo, un invito a riconoscere che il ritmo umano, quello dei telai degli anni '50 che continuano a battere come un cuore antico, è più prezioso di qualsiasi accelerazione tecnologica, perché restituisce al lavoratore la sua centralità, lo riconosce come custode di un sapere e non come ingranaggio sacrificabile, e in questo senso Bonotto ha saputo trasformare l'impresa in archivio vivente, dove arte e industria si intrecciano e dove la produzione diventa linguaggio culturale; la sua visione trova un'eco potente nell'opera di Brunello Cucinelli, che a Solomeo ha fatto della fabbrica un borgo di bellezza e rispetto, un teatro di vita e pensiero, e se Bonotto parlava di lentezza come lusso del tempo, Cucinelli ha parlato di capitalismo umanistico come etica del profitto, ma entrambi hanno indicato la stessa direzione, quella di un'economia che non sacrifica l'uomo sull'altare della produttività, che non riduce il lavoro a fatica anonima ma lo restituisce alla sua dimensione di dignità, e in questo dialogo ideale tra i due visionari si coglie un filo che unisce la tessitura trasformata in poesia e il borgo trasformato in comunità, un filo che dice che il vero lusso non è il prodotto ma il modo in cui viene creato, con rispetto, con lentezza, con attenzione all'altro, e che la fabbrica può essere opera d'arte vivente così come l'impresa può essere luogo di bellezza condivisa, e allora la loro eredità ci consegna un messaggio urgente: la dignità non è un privilegio ma un diritto, e il lavoro, quando è trattato con umanità, diventa la più alta forma di cultura, un ponte tra memoria e futuro, tra economia e filosofia, tra tecnica e poesia, e forse proprio in questo ponte sta la possibilità di ripensare il nostro tempo, di sottrarci alla superficialità e di restituire al lavoro la sua verità più profonda, quella che Hannah Arendt chiamava vita activa e che Simone Weil riconosceva come esperienza spirituale, perché lavorare non è solo produrre ma partecipare a un ordine di senso, e Bonotto e Cucinelli, ciascuno con il proprio linguaggio, ci hanno mostrato che l'impresa può essere ancora oggi un luogo dove l'uomo è al centro, dove la dignità è misura, e dove il tempo, invece di essere consumato, diventa materia di bellezza.

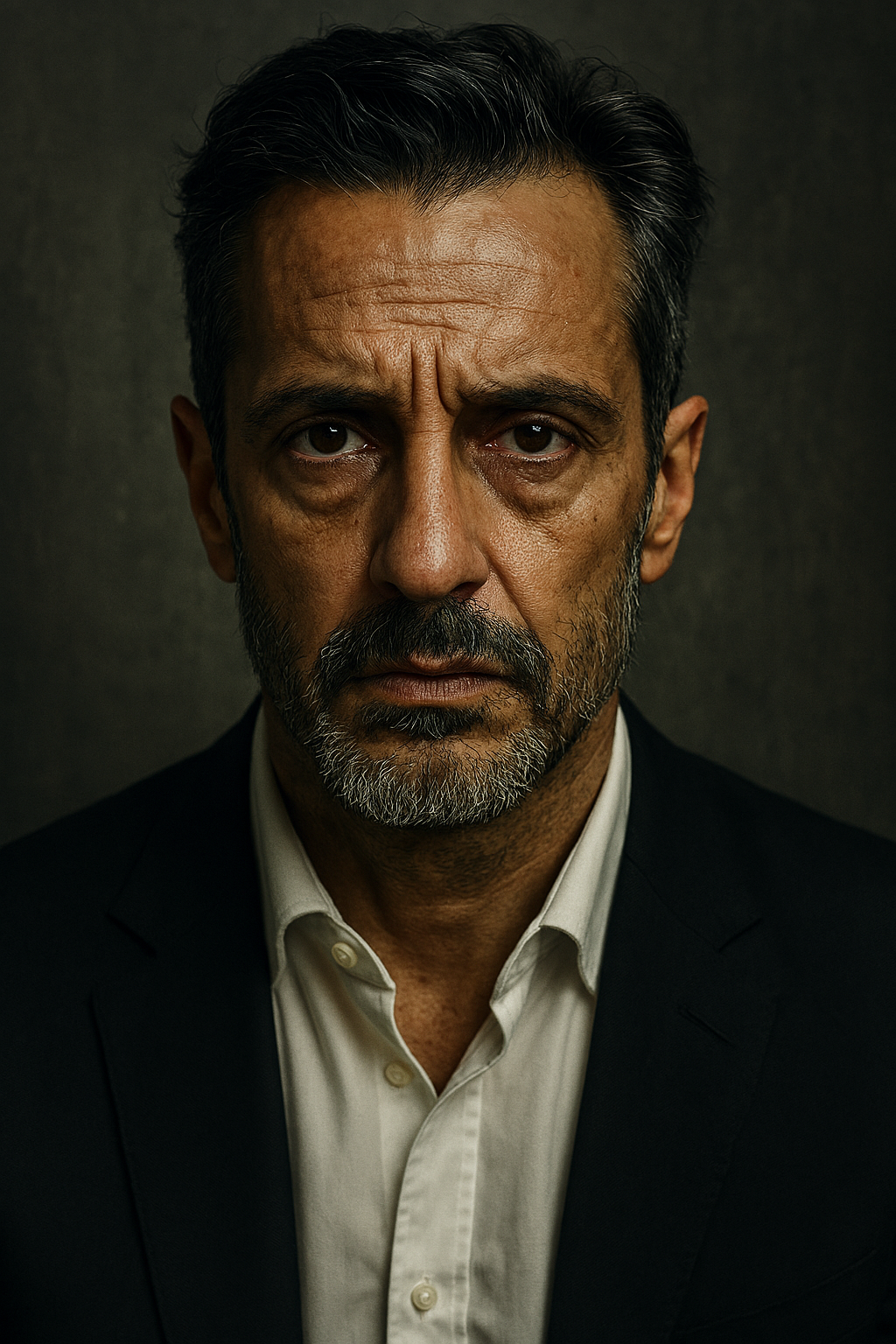

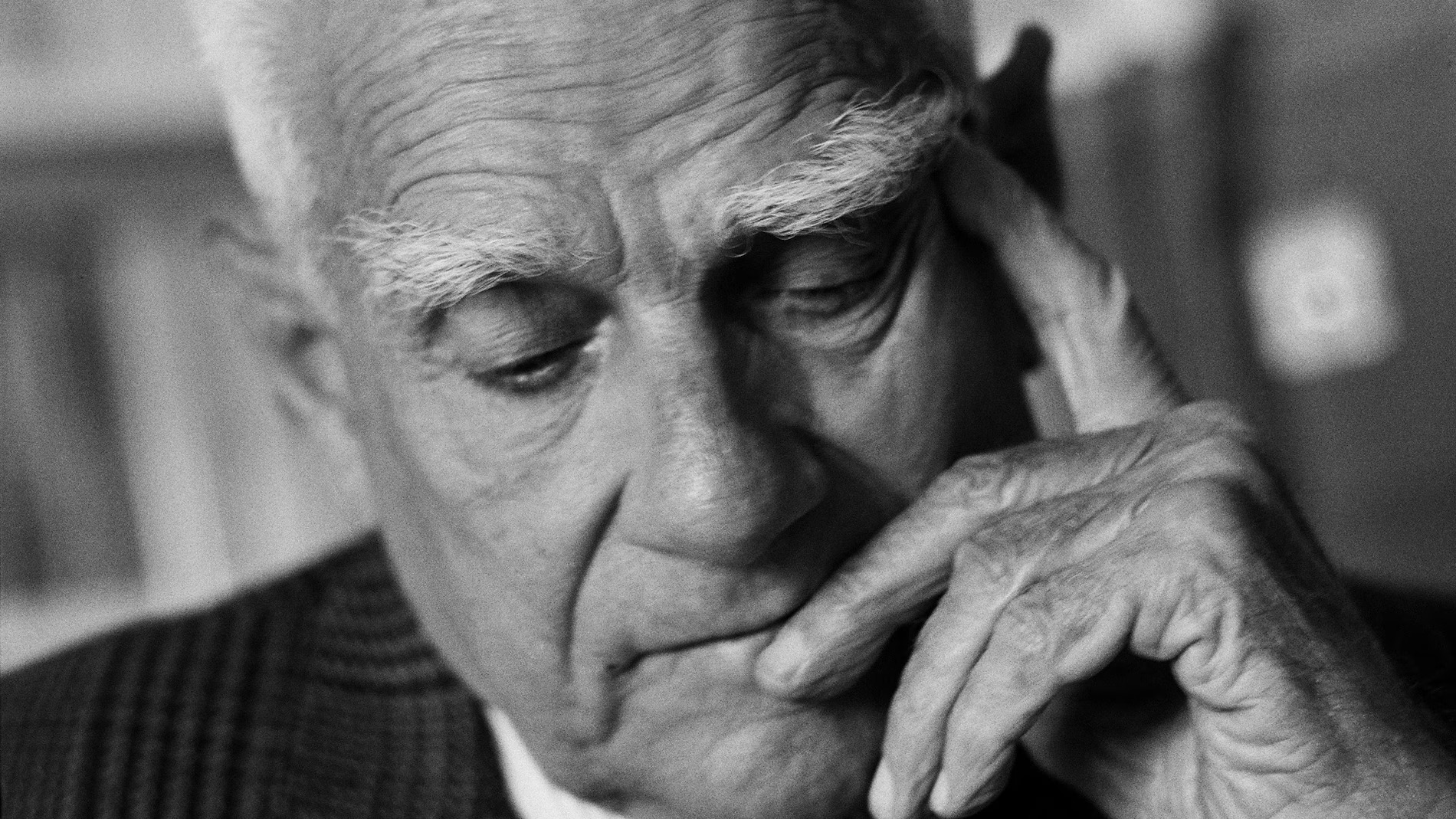

Luigi Bonotto è stato molto più di un imprenditore tessile: la sua vita ha incarnato un ponte tra arte e industria, memoria e futuro, territorio e mondo. La sua morte il 19 novembre 2025 a Bassano del Grappa, a 84 anni, ha lasciato un vuoto che gli artisti hanno sintetizzato con una frase circolata ovunque: "Con lui se ne va un ponte". Nato nel 1941 a Marostica, in una famiglia che produceva cappelli di paglia dal 1912, Bonotto respirava fin da bambino il ritmo dei telai e il sapere artigianale. Ma il padre Giovanni, imprenditore e uomo di cultura, lo educò portandolo nei musei davanti a Tiepolo, Canova e alle collezioni veneziane, e nei viaggi gli raccontava di Van Gogh, Picasso, degli impressionisti e degli espressionisti. Questa formazione precoce lo rese un visionario capace di vedere nell'impresa non solo un luogo di lavoro, ma un laboratorio creativo. Dopo gli studi a Valdagno, capitale del tessile e crocevia dell'arte contemporanea grazie al Premio Marzotto, entrò in contatto con Burri e Fontana. All'Accademia di Belle Arti di Venezia insegnò disegno tessile, ma presto capì che la sua vocazione era altrove: trasformare la fabbrica in un'opera vivente. Negli anni Settanta, mentre il tessile correva verso la produzione di massa, Bonotto scelse la direzione opposta: recuperò i telai meccanici degli anni '50 e impose la lentezza come valore. Nacque così la filosofia della "Fabbrica Lenta", un marchio che ribaltava il concetto di produttività e restituiva centralità alla mano dell'artigiano e all'imperfezione come carattere del tessuto. Questo approccio conquistò le grandi maison della moda: Chanel, Dior, Margiela, Rick Owens, Dries Van Noten e molti altri hanno collaborato con Bonotto, attratti non solo dalla qualità dei materiali ma dalla visione che ogni tessuto fosse una storia cucita filo su filo. Parallelamente, Bonotto costruì una delle più straordinarie collezioni dedicate al Fluxus e alla poesia visiva, sonora e concreta. Non era un collezionista tradizionale: invitava gli artisti in fabbrica, li osservava lavorare, lasciava che contaminassero gli spazi industriali. La sua casa e la sua azienda divennero un laboratorio performativo, dove Yoko Ono, Joseph Beuys, John Cage e altri protagonisti dell'avanguardia trovarono terreno fertile. La Collezione Luigi Bonotto, oggi tra le più importanti al mondo, raccoglie migliaia di opere, documenti, libri d'artista, audio e video, tutti catalogati e digitalizzati. Nel 2013 fondò la Fondazione Bonotto, che non si limita a conservare ma rilancia, organizza mostre e produce nuovi progetti, diventando un riferimento internazionale per Fluxus e la poesia sperimentale. Una delle esposizioni più celebri, Fluxus. Arte per tutti al Museo del Novecento di Milano, ha mostrato la vitalità della sua raccolta.

La sua eredità è oggi portata avanti dai figli Giovanni e Lorenzo, già da anni coinvolti nell'azienda e nella Fondazione. Ma la sua visione resta insostituibile: Luigi Bonotto ha dimostrato che anche un'impresa può essere un gesto artistico, che la cultura quando entra in un territorio lascia un segno indelebile, e che il lavoro, se trattato con umanità, diventa la più alta forma di civiltà. La sua figura, ricordata come "sognatore visionario, tessitore di legami, esploratore di mondi", racconta un Veneto capace di unire tradizione e avanguardia, artigianato e ricerca, locale e globale.

Luigi Bonotto ha insegnato che la fabbrica può diventare un archivio vivente, un'opera che respira insieme agli uomini che la abitano, un luogo dove il tempo non è misurato dalla produttività ma dalla dignità. La sua Fabbrica Lenta ha ribaltato la logica industriale: non più velocità e standardizzazione, ma lentezza e unicità, non più anonimato ma riconoscimento. In questo senso Bonotto ha costruito un ponte tra industria e poesia, tra tessitura e avanguardia, tra memoria e futuro.

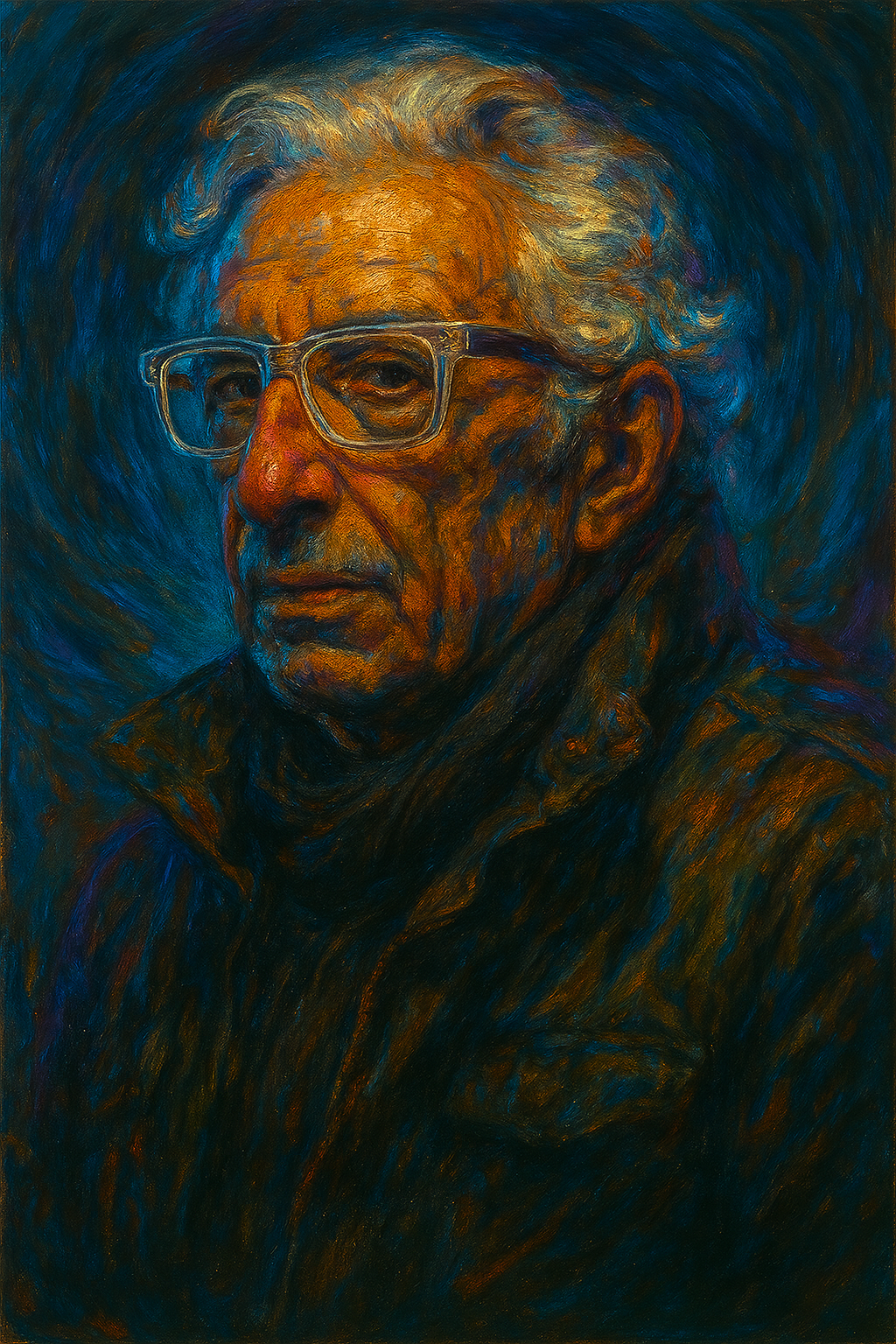

Aprendo un capitolo su Brunello Cucinelli, si coglie un'analogia profonda: anche lui ha fatto dell'impresa un gesto culturale e filosofico. Se Bonotto ha trasformato i telai in strumenti di umanità, Cucinelli ha trasformato il borgo di Solomeo in un teatro di bellezza e pensiero. Il suo "capitalismo umanistico" è la risposta alla stessa domanda che muoveva Bonotto: come restituire centralità all'uomo in un mondo che lo riduce a ingranaggio? Cucinelli ha scelto di coniugare profitto e etica, di ridare tempo e spazio al lavoratore, di fare della fabbrica un luogo di civiltà.

Così, Bonotto e Cucinelli si incontrano idealmente: il primo attraverso la lentezza del tessuto che diventa poesia, il secondo attraverso la bellezza del borgo che diventa comunità. Entrambi hanno mostrato che il vero lusso non è il prodotto, ma il modo in cui viene creato: con rispetto, con dignità, con attenzione all'altro. E se Bonotto ha lasciato un ponte che univa arte e industria, Cucinelli continua a costruire un ponte che unisce economia e filosofia. Due visioni che, pur diverse, convergono in un messaggio comune: l'impresa può essere un gesto di cultura, e il lavoro, quando è trattato con umanità, diventa la più alta forma di bellezza.

ADV

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.