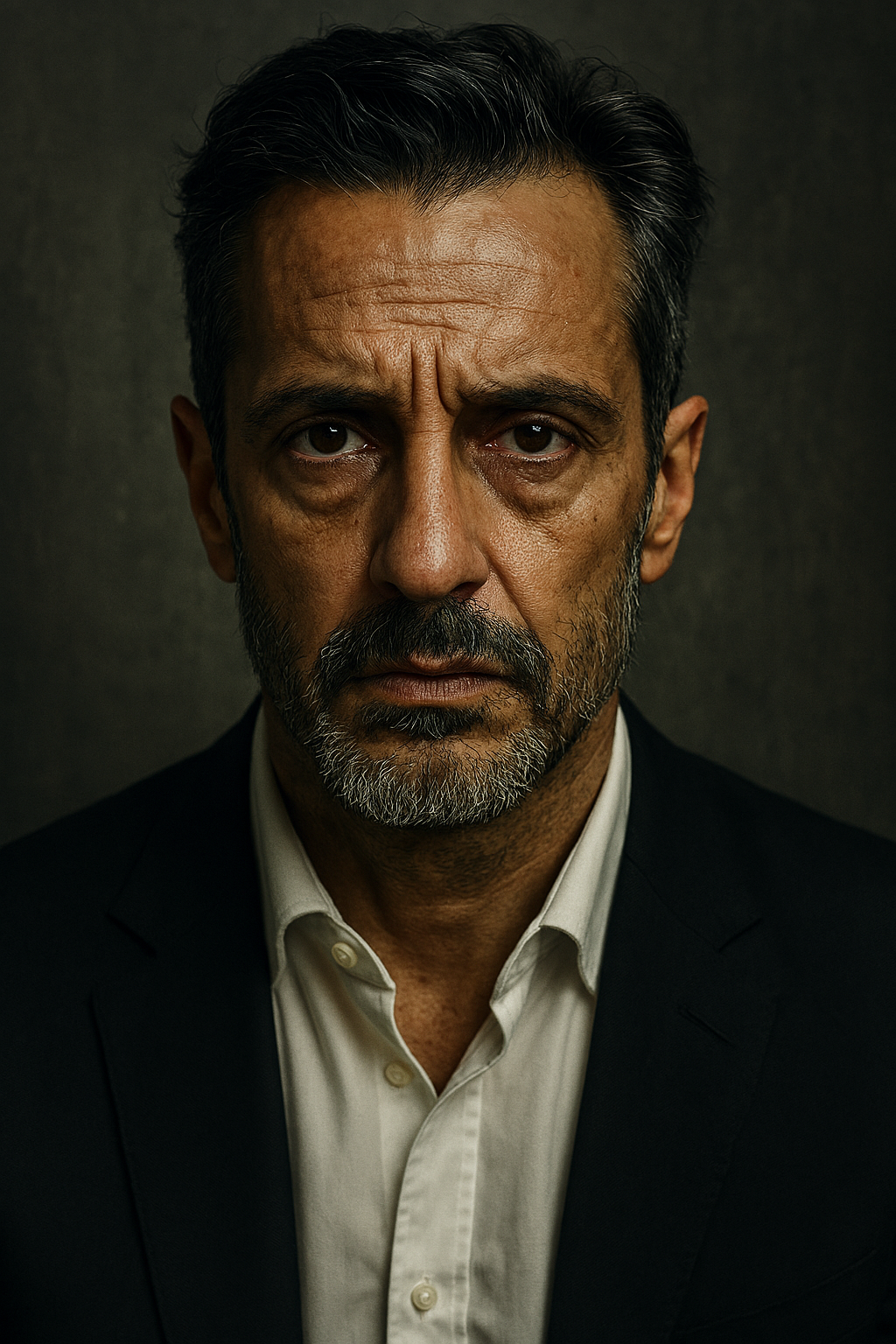

Internazionalismo vissuto: la scelta irrevocabile di Franco Fontana

La storia di Franco Fontana, cittadino italiano nato a Budrio nel 1946, rappresenta un caso raro di internazionalismo militante vissuto con coerenza assoluta. La sua adesione alla causa palestinese non fu episodica né simbolica, ma totale: una scelta di vita che lo portò a trascorrere oltre vent'anni in Medio Oriente, combattendo nelle file del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina (FDLP), formazione marxista-leninista attiva nella lotta armata contro l'occupazione israeliana.

La sua vita, le sue scelte, il suo corpo stesso, furono offerti alla causa palestinese con una radicalità che oggi appare quasi mitologica. Non cercava visibilità. Cercava semplicemente e concretamente giustizia. Una storia etica e umana di altri tempi.

Origini e formazione

Fontana proveniva da una famiglia emiliana e si formò in un contesto culturale segnato dalla politicizzazione post-sessantottina. Fotografo di professione, collaborò con testate italiane e internazionali, documentando conflitti e movimenti rivoluzionari. Il suo reportage sulla guerriglia in Dhofar (Oman), pubblicato su L'Unità nel 1973, testimonia un interesse precoce per le lotte anti-imperialiste nel mondo arabo.

L'adesione al FDLP

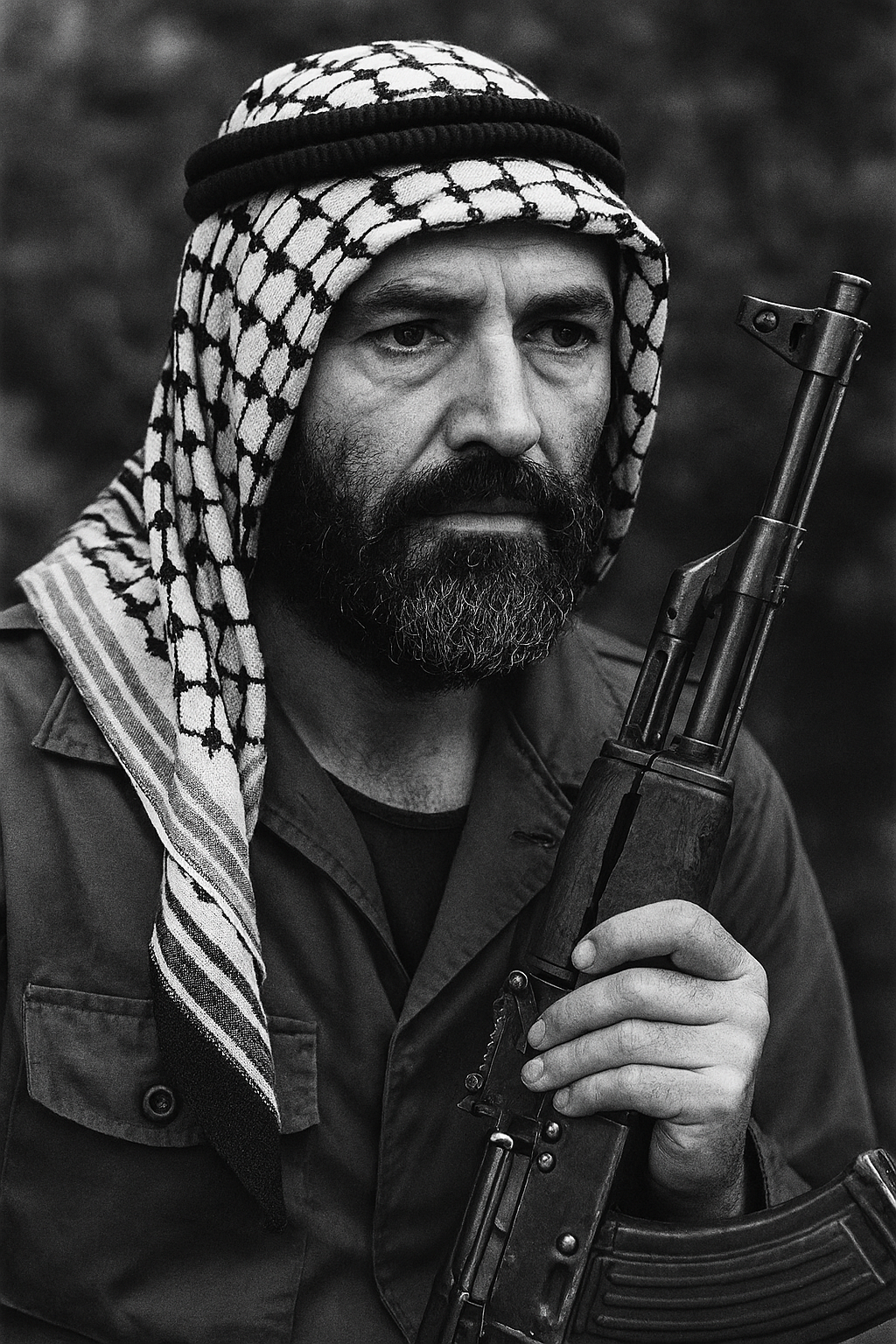

Nei primi anni '70, Fontana decise di unirsi al FDLP. Vendette le sue proprietà in Italia e destinò il ricavato ai rifugiati palestinesi. Trasferitosi in Libano, visse nei campi profughi e si integrò nella struttura militare e politica del Fronte. Assunse il nome di battaglia "Compagno Joseph" (Rafiq Yussuf) e partecipò attivamente alla resistenza, inclusa la difesa di Beirut durante l'invasione israeliana del 1982.

La sua militanza non si limitò all'ambito bellico. Fontana contribuì alla formazione politica dei giovani palestinesi, promuovendo una visione marxista della liberazione nazionale. Parlava fluentemente arabo e si muoveva tra le diverse anime della resistenza con discrezione e rigore.

Il ritorno in Italia e la morte

Dopo l'evacuazione dei combattenti palestinesi verso la Siria, Fontana rientrò in Italia. Continuò a fotografare e a mantenere contatti con la diaspora palestinese. Nel 2015, ormai anziano, tornò in Libano per trascorrere gli ultimi giorni nel campo profughi di Mar Elias. Morì poco dopo e, secondo il suo desiderio, fu sepolto nel cimitero dei martiri palestinesi nel campo di Shatila.

Considerazioni storiche

La figura di Franco Fontana si colloca in una genealogia di militanti internazionalisti che hanno scelto di vivere la solidarietà non come principio astratto, ma come pratica quotidiana e rischiosa. La sua adesione alla causa palestinese non fu dettata da esotismo ideologico, ma da una lettura materialista della storia e da una profonda convinzione etica.

In un'epoca in cui l'impegno politico tende a frammentarsi in forme simboliche o digitali, la biografia di Fontana offre un esempio radicale di coerenza. Non si tratta di mitizzare la lotta armata, ma di riconoscere che esistono momenti storici in cui la solidarietà si traduce in scelte irreversibili. Fontana non cercò visibilità né riconoscimenti. Scelse di vivere e morire accanto a un popolo in esilio, condividendone il destino.

Per le generazioni future

Raccontare la storia di Franco Fontana significa restituire alla memoria collettiva un frammento di internazionalismo vissuto. Significa anche interrogarsi sul senso dell'impegno politico oggi: sulla distanza tra testimonianza e partecipazione, tra solidarietà e complicità. La sua vita non è un modello da replicare, ma un punto di riferimento per chi cerca forme di resistenza che non si pieghino alla retorica né all'indifferenza.

La biografia di Franco Fontana impone una domanda che resta aperta: cosa significa oggi "impegnarsi politicamente"? In un tempo in cui la parola "solidarietà" è spesso pronunciata senza conseguenze, e in cui la partecipazione si riduce a gesti simbolici o a indignazioni intermittenti, la sua vita ci costringe a distinguere tra testimonianza e azione, tra retorica e responsabilità.

Franco non si limitò a "stare dalla parte" dei palestinesi. Si spogliò della propria cittadinanza, dei propri beni, della propria sicurezza, per condividere il destino di un popolo in esilio. Non cercò di rappresentare, ma di appartenere. In questo senso, la sua figura è un contraltare radicale rispetto alla politica istituzionale contemporanea, segnata da una rappresentanza che spesso si traduce in gestione dell'indifferenza.

La politica come amministrazione dell'inerzia

Nel panorama italiano, la classe dirigente sembra aver smarrito ogni tensione etica. La politica è diventata amministrazione dell'inerzia, distribuzione di risorse, tutela di interessi. Il "magna magna" non è solo corruzione materiale: è una forma di corruzione simbolica, in cui il linguaggio politico si svuota di senso, e la solidarietà diventa un esercizio retorico privo di rischio. I rappresentanti istituzionali parlano di pace, di diritti, di equità, ma raramente si espongono. Raramente rinunciano a qualcosa.

Raramente si pongono in ascolto radicale di chi è escluso. La distanza tra chi testimonia e chi partecipa si fa abissale. E in questo abisso si consuma la complicità.

La complicità dell'indifferenza

Ne abbiamo parlato più volte. Essere complici non significa necessariamente agire contro. Spesso significa non agire affatto. Significa tollerare, normalizzare, voltarsi dall'altra parte. La politica dell'indifferenza è una forma di violenza silenziosa, che perpetua lo status quo e delegittima ogni forma di resistenza reale.

In questo contesto, la figura di Franco Fontana non è un modello da imitare, ma un punto di riferimento per chi cerca forme di resistenza che non si pieghino alla retorica. Per chi crede che l'impegno politico debba comportare una trasformazione concreta del proprio modo di vivere, di pensare, di stare nel mondo.

Per una politica dell'esposizione

Riscoprire l'impegno significa esporsi. Significa rinunciare a una parte del proprio privilegio, mettere in discussione le proprie sicurezze, scegliere di stare dove è scomodo. Non si tratta di glorificare il sacrificio, ma di riconoscere che la giustizia non si ottiene senza conflitto, senza rinuncia, senza rischio.

La politica, se vuole tornare ad essere credibile, deve smettere di amministrare l'indifferenza e cominciare a praticare l'ascolto, la responsabilità, la coerenza. Deve tornare a essere scelta, non mestiere. E deve accettare che la solidarietà, per essere autentica, deve costare qualcosa.

Potrei morire prima di assistere alla liberazione della Palestina, ma i miei figli e nipoti saranno sicuramente testimoni di quel giorno e capiranno perché ho dato così tanto per questa terra santa.

"Il 15 maggio del 2015, il volontario internazionalista era arrivato a Beirut e si è diretto all'ufficio del Fdlp nel campo di Mar Elias. Era tornato nella città dove aveva combattuto, negli anni '70 e '80, per difendere i campi profughi palestinesi dalle milizie falangiste e dall'invasione israeliana. Aveva detto al responsabile dell'ufficio che lo aveva accolto di voler dedicare gli anni della sua pensione a servire socialmente la causa palestinese… Qualche giorno dopo, lo aveva riconosciuto il suo capogruppo sul fronte meridionale negli anni '70, Abu Saad. La gioia è durata poche settimane. I suoi compagni di un tempo e i nuovi amici hanno assistito sbigottiti al suo crollo sui cuscini del piccolo salone arabo dove erano seduti a terra a sorseggiare il tè… è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un ictus che lo ha tenuto in coma per quattro giorni. È spirato il 6 giugno ed è stato sepolto nel cimitero dei martiri della rivoluzione nel campo di Shatila… I suoi funerali sono stati immensi: una massa di diverse migliaia di palestinesi, libanesi e siriani lo hanno accompagnato fino alla sua ultima dimora".

Articolo di commemorazione uscito sul Quotidiano libanese Al-Akhbar. Qui in lingua araba

Rimane nel campo profughi di Mar Elias fino all'invasione israeliana del 1982, una pagina cruciale in cui la sua presenza si intreccia con uno dei momenti più drammatici della storia palestinese moderna. L'assedio di Beirut da parte delle truppe israeliane di Sharon e delle milizie Kataeb rappresenta un punto di svolta doloroso: l'evacuazione verso il confine siriano segna la fine di una fase di lotta attiva sul campo, ma non della sua militanza personale.

Il ritorno in Italia, nella sua Budrio, dove riprende la professione di fotografo, segna un passaggio delicato tra la memoria vissuta e la quotidianità apparentemente distante dai conflitti di cui era stato protagonista.

Il gesto simbolico del suo ritorno a Beirut, 32 anni dopo, quando viene colpito da un malore mentre si trova in un campo profughi, rimane un'immagine potente: una vita che si chiude laddove era stata vissuta con così tanto impegno e dolore.

Infine, la sua morte e il desiderio espresso di essere sepolto nel campo di Shatila, nel Cimitero dei Martiri della Rivoluzione Palestinese, testimoniano l'adesione definitiva di un italiano a una causa che ha superato confini nazionali e identità personali, fondendosi con il destino di un popolo in lotta.

La cerimonia di sepoltura, tenuta il 10 giugno 2015, è il sigillo di una storia di solidarietà militante rara e profonda, che sfida le categorie tradizionali di appartenenza e invita a riflettere sul significato di impegno politico e umanità condivisa.

APPROFONDIMENTI:

Storia di un italiano, il 'compagno Joseph', che tornò in Libano per morire - see more at: https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Storia-di-un-italiano-il-compagno-Joseph-che-torno-in-Libano-per-morire-f603a9c9-e443-4a92-a5eb-3e0a0b6b9050.html

Il compagno Joseph: in ricordo di Franco Fontana, fotografo internazionalista - see more at: https://www.anbamed.it/2023/06/05/il-compagno-joseph-in-ricordo-di-franco-fontana-fotografo-internazionalista/

A PROPOSITO DI..

Rappresentanza e ignavia: il ritorno dei parlamentari e la politica della distanza

La liberazione dei quattro parlamentari italiani fermati da Israele mentre partecipavano alla Global Sumud Flotilla ha suscitato reazioni contrastanti. Il ministro degli Esteri ha rassicurato sull'esito diplomatico, sottolineando il ruolo delle istituzioni nel garantire l'incolumità dei propri rappresentanti. Ma il ritorno solitario dei parlamentari, separato da quello degli attivisti civili, ha aperto una ferita simbolica che non può essere ignorata.

Franco Arminio ha espresso con chiarezza il disagio: "Per me gli italiani che stavano sulle barche dovevano tornare tutti assieme, anche se era contro il desiderio di Israele". È una frase che va oltre il gesto: interroga il senso della rappresentanza, la coerenza dell'impegno, la dignità dell'azione politica.

Immunità e disuguaglianza

Il rilascio immediato dei parlamentari, garantito dalla loro immunità, ha messo in luce una disuguaglianza strutturale: quella tra chi è protetto dal ruolo istituzionale e chi, pur condividendo la stessa causa, resta esposto alla detenzione, all'interrogatorio, alla marginalità diplomatica. I civili italiani, attivisti e volontari, sono ancora trattenuti. Alcuni sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot, altri attendono udienze senza assistenza legale adeguata.

Questa disparità non è solo giuridica. È politica. È il riflesso di una rappresentanza che si muove con prudenza, che si espone solo fino al punto in cui può essere rapidamente ritratta. È il segno di una politica che testimonia, ma non partecipa fino in fondo.

La politica dell'indifferenza

In questo contesto, la figura di Franco Fontana torna con forza. Lui non aveva immunità. Non aveva protezioni diplomatiche. Non aveva un partito alle spalle. Aveva scelto di condividere il destino dei rifugiati, dei combattenti, dei dimenticati. La sua militanza non era episodica né simbolica. Era totale.

La distanza tra Fontana e la politica istituzionale contemporanea è la distanza tra esposizione e cautela, tra solidarietà vissuta e solidarietà dichiarata. È la distanza tra chi rischia e chi calcola. Tra chi si fa corpo e chi resta funzione.

Ignavia e tempo nuovo

La parola "ignavia" non è un insulto. È una diagnosi. Indica la scelta di non scegliere, di non esporsi, di non disturbare l'ordine delle cose. È la forma più sottile di complicità. E in questo tempo nuovo, come dice Arminio, anche dai dettagli si misura la verità di un'epoca.

Il ritorno separato dei parlamentari è uno di quei dettagli. Non basta dire "stanno bene". Bisogna chiedersi chi resta, chi viene dimenticato, chi non ha voce. E soprattutto: chi ha il coraggio di restare accanto, anche quando non conviene.

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.