Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Il silenzio della legge e la pazienza del potere: anatomia di un sistema truccato

"La giustizia è come le ragnatele: trattiene i piccoli insetti e lascia passare i grossi". — così scriveva il poeta greco Anacarsi oltre duemila anni fa. Nulla di più attuale. La democrazia non muore di colpo: si svuota. Lentamente, silenziosamente. Un giorno alla volta, un rinvio dopo l'altro, una sentenza che non arriva, una prescrizione che scade, un processo che decade. E così, il banco vince. Sempre.

Quando lo Stato dimentica i suoi stessi termini, quando il diritto si spegne sotto il peso della burocrazia, della paura o dell'interesse, ciò che rimane non è più giustizia. È impunità legalizzata. È il trionfo della lentezza come strategia. È un'eclisse della democrazia, dove chi ha distrutto può tornare a sedersi al tavolo con le mani pulite — almeno agli occhi della legge.

La prima regola di questo sistema truccato? Aspettare.

Aspettare che il tempo faccia ciò che l'etica non può più fare: far dimenticare.

Che l'indignazione evapori, che i testimoni invecchino o scompaiano, che le prove si scoloriscano, che la rabbia si spenga.

È la pazienza lo strumento del potere.

Perché il potere non ha fretta.

Ha tempo, risorse, avvocati e strategie.

E sa che, alla fine, il tempo gli darà ragione.

E intanto:

-

Duecento milioni restituiti a chi ha fatto della morte un'impresa.

-

Campi bruciati.

-

Falde avvelenate.

-

Corpi deformati.

-

Bambini nati già malati.

-

Intere comunità sacrificate sull'altare del profitto.

Tutto questo, nel silenzio.

E in quel silenzio — dove lo Stato tace, dove la giustizia tarda o non arriva — il potere si organizza. E vince. Ancora.

IN ALTRE PAROLE

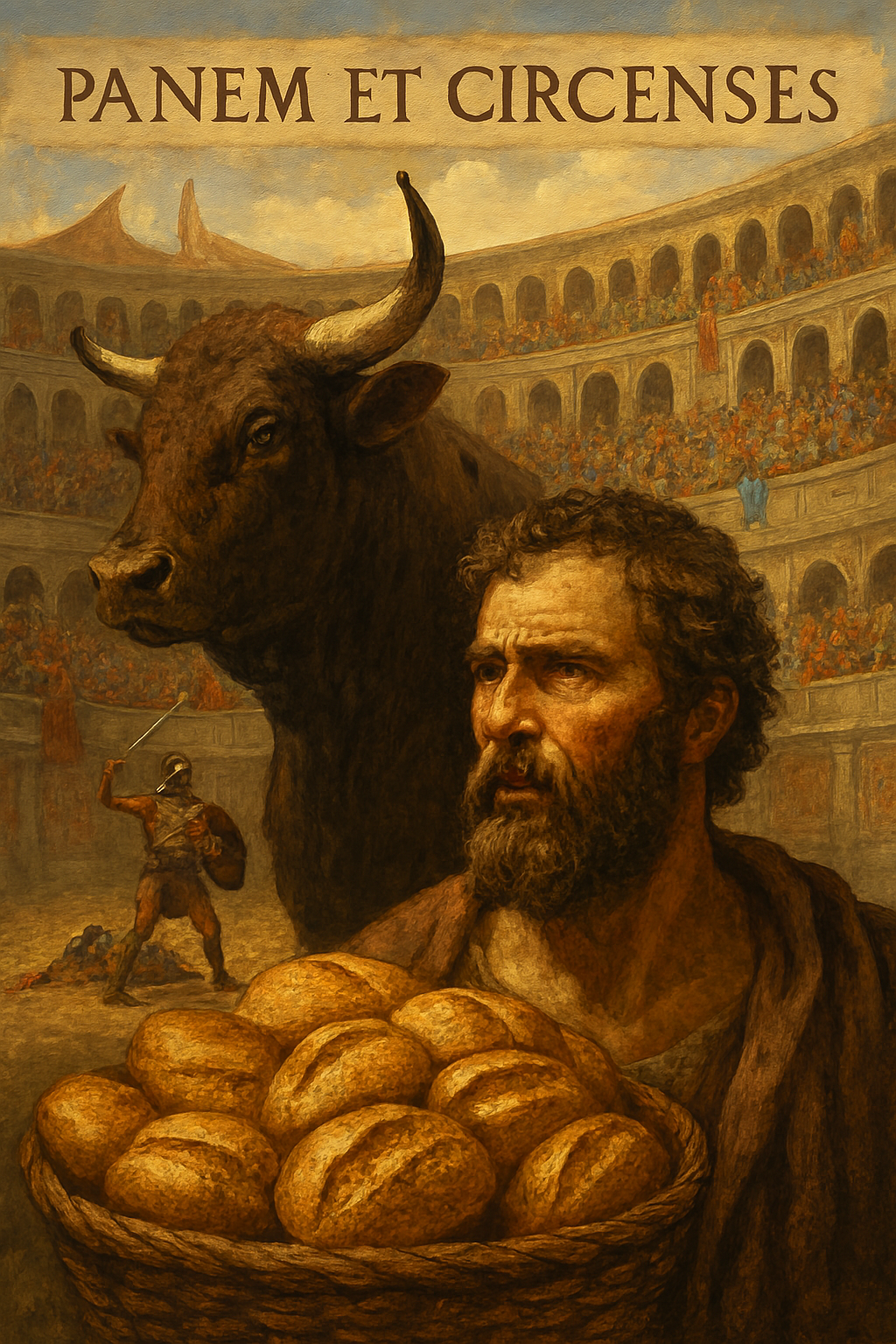

Il "popolo bove" e la resa della coscienza

Giosuè Carducci scriveva con amaro disprezzo del "popolo bove" — quella massa bovina, cieca, che si lascia condurre, trascinare, sacrificare, senza mai alzare lo sguardo, senza mai opporsi. Un popolo che non pensa, non reagisce, non sceglie. Subisce. E, in cambio, chiede solo di non essere disturbato troppo. Il termine "popolo bove" è usato da Carducci con amaro disprezzo in alcuni scritti polemici, soprattutto in prosa, per indicare la massa ignorante e servile, incapace di pensiero critico. È una figura retorica che richiama il bue come animale paziente, ma anche cieco e sottomesso.

Ma oggi il problema non è solo la passività. È l'autoannullamento del pensiero critico.

Siamo nel tempo dell'analfabetismo funzionale e di ritorno:

-

Gente che sa leggere, ma non comprende ciò che legge.

-

Gente che si informa solo attraverso titoli, meme, video da 10 secondi.

-

Gente che ha accesso infinito all'informazione, ma non sa distinguere il vero dal falso, l'opinione dal dato, il fatto dalla propaganda, non sa discernere.

L'ignoranza di oggi non è l'ignoranza del passato.

È scelta, rifiuto della complessità, culto della semplificazione.

È l'ignoranza di chi ha gli strumenti per capire, ma non li usa.

Di chi si accontenta del sentito dire, del "tanto sono tutti uguali", del "non cambia mai niente".

Ignavi, come nella Divina Commedia

Dante colloca gli ignavi fuori dall'Inferno stesso. Non meritano neppure la dannazione: sono "coloro che vissero sanza 'nfamia e sanza lodo", gli eterni indecisi, quelli che mai presero una posizione. Corrono dietro a una bandiera vuota, eternamente punti da insetti. Nessuno li ricorda. Nessuno li piange.

Sono la maggioranza silenziosa, oggi.

Quella che non legge, non protesta, non partecipa.

Ma poi si lamenta, urla sui social, e torna a dormire.

E questa è la tragedia: la democrazia non muore per colpa dei tiranni.

Muore quando la maggioranza rinuncia a difenderla.

Quando chi dovrebbe vigilare sceglie di scrollare.

Quando la verità richiede uno sforzo, e allora si opta per la bugia più comoda.

Un popolo ignorante è facile da governare. E da sfruttare.

Chi detiene il potere lo sa.

Lo sapevano già gli imperatori romani, che offrivano "panem et circenses".

Lo sanno oggi i padroni dell'informazione, della politica, del mercato: un popolo che non capisce, non si difende.

Non si organizza. Non pretende giustizia.

Si indigna per un giorno, poi si distrae.

E così, il sistema vince.

E allora?

Allora serve una rivoluzione culturale.

Una battaglia contro la superficialità, contro l'indifferenza, contro il rifiuto di pensare.

Serve riscoprire il significato di parole come:

-

Responsabilità (dal latino respondere: "rispondere di sé").

-

Cittadinanza, che non è un diritto statico, ma un compito attivo.

-

Conoscenza, non come accumulo sterile, ma come strumento di liberazione (Paulo Freire docet).

Un popolo ignorante è schiavo anche in democrazia.

Anzi: è schiavo soprattutto in democrazia, perché non si accorge nemmeno delle catene.

Non si può restare spettatori.

Non si può pensare che "tanto non cambia nulla".

Chi dice così sta solo firmando la propria resa — e quella dei propri figli.

La verità è semplice, dura, e spesso scomoda:

Se il popolo non alza la testa, il potere non si ferma.

E chi non capisce… è destinato a pagare.

Sempre.

Quindi, tornando a noi, chi crede che la giustizia lenta sia pur sempre giustizia si illude. La lentezza, in certi contesti, è collusione. È una forma di partecipazione passiva all'ingiustizia. Lo scriveva Simone Weil: "Quando si tace davanti all'ingiustizia, la si legittima". E quando si aspetta troppo, la si premia.

In un Paese dove l'oblio è parte integrante della strategia giudiziaria, la prescrizione diventa lo scudo dei più forti. Il diritto diventa un campo minato in cui chi è ricco può pagare esperti per evitare ogni ostacolo, mentre le vittime restano inermi, inchiodate alla memoria dei fatti, ma private della forza di vederli riconosciuti.

Il fallimento dello Stato di diritto

Uno Stato che non sa proteggere la sua terra, la salute dei suoi cittadini, la verità dei suoi processi, è uno Stato che ha fallito. Non perché mancano le leggi, ma perché le leggi vengono piegate, rallentate, addormentate.

E allora la domanda è: quale giustizia?

Una giustizia che arriva dopo vent'anni è ancora giustizia?

O è solo la concessione rituale di una verità dimezzata, ormai inutile, ormai disinnescata?

Il filosofo Walter Benjamin ci ricorda che ogni documento di civiltà è anche un documento di barbarie. Nella nostra epoca, la barbarie non si manifesta più con il rumore delle armi, ma con il silenzio della legge. Con lo scorrere immobile di calendari che cancellano i reati con la sola forza dell'attesa.

Non è giustizia. Non è democrazia.

È un sistema truccato.

Un sistema in cui la distruzione non solo non viene punita, ma viene premiata con la dimenticanza.

Chi devasta l'ambiente, chi avvelena territori, chi uccide lentamente, sa che non ha bisogno di fuggire. Basta aspettare.

E allora sì, accadrà di nuovo.

Perché se la legge dorme, l'illegalità non fa rumore.

Si siede, conta i giorni. E incassa.

Che resti scritto: non è la rabbia a mancare. È la memoria.

E senza memoria, nessuna democrazia può resistere.

Perché ogni sistema che premia chi distrugge, è destinato a distruggersi da solo.

Ma prima… distruggerà noi.

APPROFONDIMENTO ED ETIMOLOGIA DELLA PAROLA

La frase "La giustizia è come le ragnatele: trattiene i piccoli insetti e lascia passare i grossi" è attribuita anche al legislatore ateniese Solone (VII–VI secolo a.C.), uno dei Sette Savi dell'antichità. La sua formulazione più nota è:

Le leggi sono come ragnatele, che rimangono salde quando vi urta qualcosa di molle e leggero, mentre una cosa più grossa le sfonda e sfugge.

Approfondimento culturale

Questa metafora è una critica profonda e ancora attuale alla disuguaglianza sistemica nella giustizia. Vediamone le implicazioni:

1. Critica al potere e all'impunità

I "grossi insetti" rappresentano i potenti, i ricchi, o chi ha influenza politica.

Le "ragnatele" sono le leggi che dovrebbero valere per tutti, ma che nella pratica si rivelano inefficaci contro chi ha forza o risorse per aggirarle.

2. Attualità del pensiero

La frase è spesso citata in contesti moderni per denunciare ingiustizie giudiziarie, favoritismi, o trattamenti differenziati tra cittadini comuni e élite.

È stata ripresa da filosofi, giuristi e scrittori per evidenziare la fragilità dell'equità legale.

3. Solone e la riforma democratica

Paradossalmente, Solone fu anche il promotore di riforme che cercavano di equilibrare il potere tra aristocrazia e popolo, introducendo l'idea di isonomia (uguaglianza davanti alla legge).

La sua frase può essere letta come ammonimento: le leggi devono essere forti e giuste, altrimenti diventano strumenti di oppressione.

La frase è prima di tutto attribuita - come dicevamo - al poeta e filosofo Anacarsi, uno dei cosiddetti "barbari sapienti" che visitarono Atene nel VI secolo a.C. Secondo la tradizione, Anacarsi era uno scita (cioè proveniente dalle steppe eurasiatiche) e fu accolto con curiosità per la sua saggezza e il suo spirito critico. La frase compare in diverse versioni nei testi antichi, e la più nota è riportata da Diogene Laerzio nella sua Vita dei filosofi:

Le leggi sono come le ragnatele: i piccoli vi restano impigliati, i grandi le strappano e passano oltre

— attribuita appunto ad Anacarsi.

Questa osservazione, pronunciata da uno straniero in visita alla culla della democrazia, ha avuto un tono ironico e provocatorio, mettendo in luce una contraddizione fondamentale: la legge non è sempre uguale per tutti.

Significato e attualità

1. Critica alla giustizia selettiva

Anacarsi denuncia la ipocrisia del diritto, che si presenta come universale ma in realtà favorisce chi ha potere.

I "piccoli insetti" sono i cittadini comuni, mentre i "grossi" sono i potenti che sfuggono alle conseguenze.

2. Un pensiero universale

La metafora è stata ripresa nei secoli da pensatori come Montaigne, La Fontaine, Balzac, e persino Marx, per sottolineare la disuguaglianza strutturale nei sistemi giuridici.

3. La voce del barbaro

Il fatto che questa critica venga da un "barbaro" è significativo: Anacarsi, pur esterno alla cultura greca, coglie una verità che i cittadini ateniesi spesso ignorano.

È una forma di sapienza outsider, che smaschera le debolezze della civiltà più avanzata del tempo.

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.