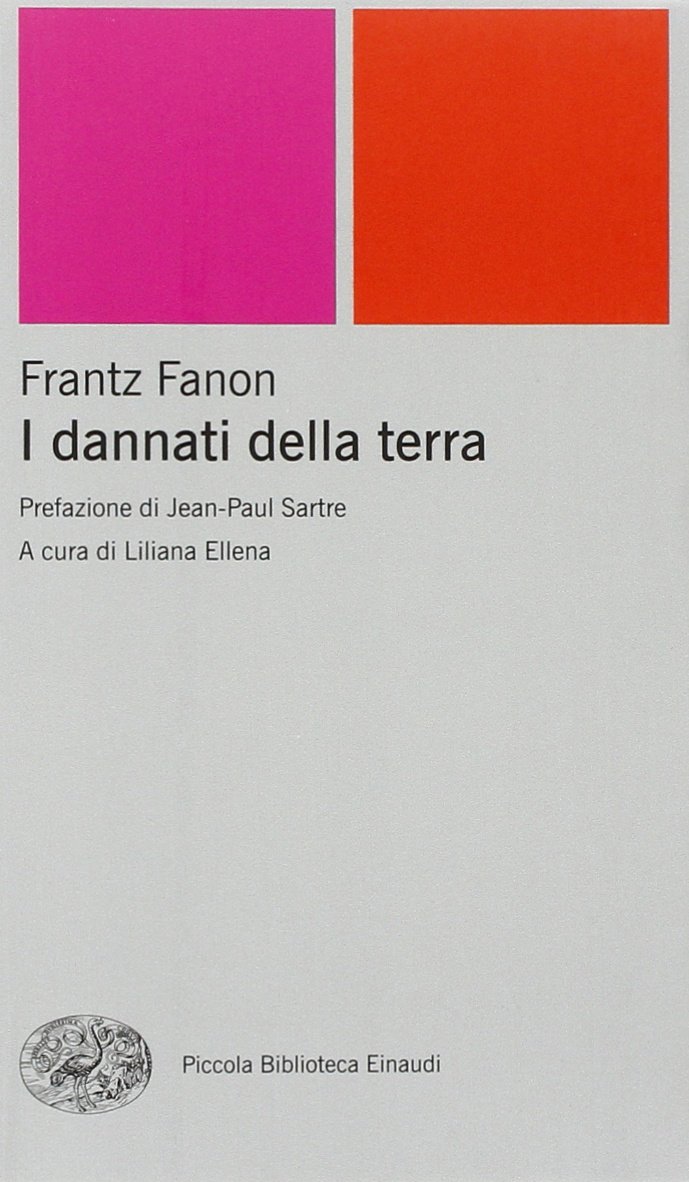

I dannati della terra: Fanon e la psiche della rivoluzione

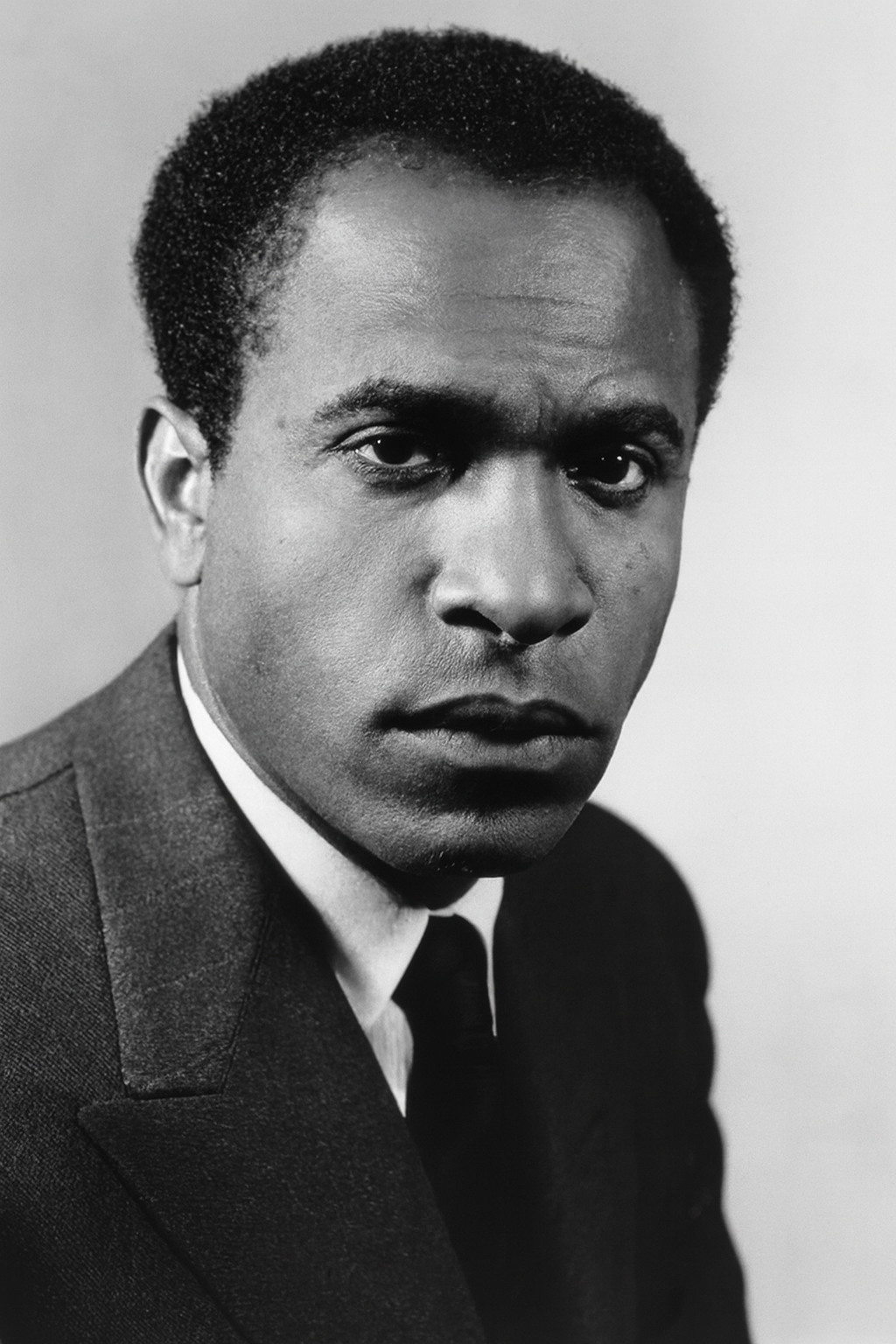

"I dannati della terra" di Fanon è più di un libro: è un detonatore di coscienze, un atlante della decolonizzazione scritto con l'inchiostro della carne e del fuoco. Franz Fanon non deve mancare nella vostra libreria. Un manifesto per la lotta anticoloniale, dei saggi sull'etnopsichiatria e un libro sui meccanismi di oppressione politica e psicologica riservati alle persone nere. I dannati della terra, appunto. Fanon non scrive da osservatore. Scrive da ferito. Da psichiatra che ha visto i corpi spezzati e le menti fratturate dalla dominazione francese in Algeria. Da militante del Fronte di Liberazione Nazionale. Da nero che ha compreso che il colore della pelle è una condanna sociale, ma anche una possibilità di riscatto.

C'è un pensiero che non si può evitare quando si entra nel cuore de I dannati della terra: la colonizzazione non è solo un fatto storico, ma una condizione psichica. Non si limita a occupare terre, ma invade soggettività. Il dominio non si esercita soltanto con le armi o con le leggi, ma con le immagini, con le parole, con le diagnosi. L'opera in questione non è un trattato politico, né un semplice manifesto rivoluzionario: è una dissezione dell'anima colonizzata, una cartografia del dolore e della rabbia, una clinica della liberazione.

Il suo autore, medico e militante, ha vissuto la frattura tra il sapere scientifico e l'esperienza della lotta. Ha visto come il colonialismo si infiltra nella mente, come trasforma il corpo in un campo di battaglia, come riduce l'identità a una caricatura imposta. Il colonizzato, in questo quadro, non è solo un soggetto oppresso: è un essere scisso, alienato, costretto a vivere in una realtà che lo nega. La sua esistenza è una tensione continua tra ciò che è e ciò che gli viene detto di essere. E questa tensione genera sintomi, produce nevrosi, esplode in gesti che la psichiatria occidentale ha spesso interpretato come patologie, ma che in questo testo vengono riletti come segnali di resistenza.

La violenza, che in molti hanno frainteso come apologia, è qui descritta come necessità. Non come fine, ma come mezzo per rompere il silenzio. È il linguaggio che il colonizzato ha imparato dal suo oppressore, l'unico che gli è stato concesso. Ma è anche il gesto con cui si riappropria del proprio corpo, della propria voce, della propria storia. Non si tratta di giustificare la distruzione, ma di comprendere il processo attraverso cui l'identità si ricostruisce. La liberazione non è un atto puramente politico: è una trasformazione ontologica. Chi si libera non torna semplicemente a essere ciò che era prima, ma diventa altro. Si reinventa. Si riscrive.

In questo senso, il testo è anche una critica feroce alla borghesia post-coloniale, che rischia di perpetuare le stesse logiche di dominio. L'autore non si fida delle élite che vogliono solo sostituire i volti al potere. La vera rivoluzione, dice, deve venire dal basso, dai dannati, da chi ha vissuto la marginalità come condizione esistenziale. Solo chi ha conosciuto l'umiliazione può costruire un mondo nuovo. E quel mondo non può essere una copia dell'Occidente: deve essere un'altra cosa. Un'altra idea di società, di cultura, di umanità.

La dimensione psicoanalitica è centrale. Il colonizzato è un soggetto che ha interiorizzato il disprezzo, che si guarda con occhi altrui, che desidera ciò che lo distrugge. La liberazione, allora, è anche una cura. Una terapia collettiva. Un processo di decolonizzazione dell'inconscio. Non basta cambiare le istituzioni: bisogna cambiare i sogni, le paure, le fantasie. Bisogna smettere di desiderare il riconoscimento del padrone, e iniziare a immaginare un mondo senza padroni.

Oggi, questo libro continua a parlare. Non solo ai popoli che hanno vissuto la colonizzazione, ma a chiunque si interroghi sul potere, sull'identità, sulla possibilità di essere liberi. È un testo che non consola, che non offre soluzioni facili, che non si presta a letture superficiali. È un invito a pensare, a sentire, a lottare. A riconoscere che la storia non è finita, che le ferite non sono chiuse, che la libertà è ancora da conquistare.

E forse, più di ogni altra cosa, è un richiamo alla responsabilità. Alla necessità di non voltarsi dall'altra parte. Di non accontentarsi delle narrazioni dominanti. Di ascoltare le voci che vengono dal margine. Perché in quelle voci, in quei corpi, in quelle menti che hanno resistito, c'è una verità che ci riguarda tutti: la possibilità di diventare finalmente umani.

Il trauma come punto di partenza

Franz Fanon non scrive da un pulpito accademico, ma da una ferita aperta. I dannati della terra è il grido di chi ha visto il colonialismo non come una teoria geopolitica, ma come una malattia dell'anima. Il colonizzato non è solo privato della terra, ma anche del linguaggio, del volto, del sogno. La sua identità è sequestrata, la sua memoria è riscritta, la sua rabbia è patologizzata.

Fanon, psichiatra e militante, capisce che la liberazione non può essere solo politica. Deve essere psichica. Il colonizzato è un soggetto fratturato, diviso tra il desiderio di riconoscimento e l'impossibilità di ottenerlo. La sua mente è il primo campo di battaglia.

Sociologia della soggettività coloniale

Il colonialismo non si limita a occupare territori: occupa le coscienze. Fanon descrive una società coloniale stratificata, dove il colonizzatore è il centro e il colonizzato è la periferia dell'umano. Questa gerarchia non è solo economica, ma simbolica. Il nero è il negativo del bianco, il barbaro è il negativo del civilizzato. La società coloniale è una macchina semiotica: produce significati che giustificano la dominazione. Il colonizzato è descritto come infantile, impulsivo, violento. Ma Franz Fanon ribalta la narrazione: la violenza del colonizzato è una risposta, non un'origine. È il linguaggio che ha imparato dal suo oppressore.

Filosofia della liberazione

Franz Fanon non propone una semplice emancipazione. Propone una metamorfosi. Il colonizzato deve distruggere l'immagine che il colonizzatore ha impresso in lui. Deve smettere di chiedere di essere incluso, e iniziare a costruire un mondo nuovo. La decolonizzazione non è un processo di riforma, ma di rottura. In questo senso, Fanon è un filosofo dell'evento. La rivoluzione non è un passaggio graduale, ma un salto ontologico. Il colonizzato, nel momento in cui prende coscienza della sua condizione, non diventa solo libero: diventa altro. La sua soggettività si ricompone in un gesto di creazione.

PROMO

Psicoanalisi della lotta

La violenza, in Fanon, ha una funzione catartica. Non è solo mezzo, ma anche terapia. Il colonizzato, attraverso la lotta, espelle il veleno introiettato. Si riappropria del corpo, della voce, dello spazio. La rivoluzione è anche una cura. Ma Fanon avverte: il rischio è che la liberazione si fermi alla superficie. Che le élite post-coloniali riproducano le stesse strutture di potere. La vera guarigione è profonda. Richiede una trasformazione del desiderio, una riscrittura dell'inconscio collettivo. In un mondo ancora segnato da razzismi, disuguaglianze e neocolonialismi, Franz Fanon è più attuale che mai. Non ci offre soluzioni facili, ma ci costringe a guardare dentro. A chiederci: quali immagini abbiamo interiorizzato? Quali voci ci abitano? Quali rivoluzioni abbiamo rinunciato a immaginare?

IN ALTRE PAROLE

C'è un'opera che non si legge: si attraversa. Non si studia: si subisce. Non si interpreta: si sente. È un testo che non si limita a parlare della decolonizzazione, ma la incarna, la mette in scena, la urla. È un libro che non si accontenta di spiegare la violenza: la fa vibrare nella lingua. Che non descrive il trauma: lo trasmette. In queste pagine, la parola non è strumento di comunicazione, ma detonatore. Ogni frase è una scheggia, ogni concetto una ferita che pulsa. Eppure, sotto la superficie incandescente, si cela una struttura teorica rigorosa, un impianto filosofico e psicoanalitico che merita di essere esplorato con lentezza, con rispetto, con il fiato corto.

L'autore non scrive da un osservatorio neutrale, ma da dentro la storia. Non è un teorico della rivoluzione: è un corpo che ha attraversato la guerra, un'anima che ha conosciuto la frattura. La sua voce è quella di chi ha visto la follia coloniale da vicino, nei corpi spezzati dei pazienti, nei silenzi imposti, nei sogni amputati. La colonizzazione, in queste pagine, non è solo un fatto politico o economico: è un'operazione chirurgica sull'identità. È un processo che scava nella psiche, che riscrive la memoria, che impone un'immagine dell'altro come specchio deformante. Il colonizzato non è solo privato della terra, ma anche del volto, del nome, della possibilità di desiderare.

Il testo ci costringe a ripensare la violenza. Non come un eccesso, ma come una grammatica. Non come un'anomalia, ma come una risposta. L'ordine coloniale si fonda su un'asimmetria radicale, su una gerarchia che non è solo materiale ma simbolica. Il dominato è descritto come infantile, istintivo, animalesco. E allora, quando si ribella, non fa che parlare la lingua che gli è stata insegnata. La violenza del colonizzato non è cieca: è lucidissima. È il momento in cui il corpo si riappropria di sé, in cui la soggettività si ricompone attraverso l'azione. Non è un elogio della distruzione, ma un'analisi della necessità. La liberazione, qui, non è un processo graduale, ma un evento. Un salto. Una metamorfosi.

Eppure, l'autore non si ferma alla superficie della lotta. Va più a fondo. Interroga la psiche. Mostra come l'oppressione si annidi nei sogni, nei tic, nei lapsus. Come il colonizzato interiorizzi l'immagine del padrone, come si odi, come desideri essere altro da sé. La liberazione, allora, non può essere solo esterna. Deve essere anche interna. Deve passare per una destrutturazione dell'inconscio coloniale, per una riscrittura del desiderio. La rivoluzione è anche una terapia. Una cura collettiva. Una pedagogia del risveglio.

Ma c'è un pericolo. Che la lotta si fermi a metà. Che le élite post-coloniali si limitino a sostituire i volti, lasciando intatte le strutture. Che la liberazione diventi imitazione. L'autore lo sa. E lo dice. La vera rottura non è solo con il colonizzatore, ma con l'immagine del mondo che il colonizzatore ha imposto. Bisogna inventare. Creare. Non chiedere di essere inclusi, ma costruire un altro orizzonte. Un'altra idea di umanità.

Questo libro, oggi, non ha perso un grammo della sua forza. In un mondo ancora segnato da disuguaglianze razziali, da neocolonialismi economici, da ferite non rimarginate, continua a parlare. Non solo a chi ha vissuto l'oppressione, ma anche a chi vuole disimparare i privilegi. È un testo che non consola, ma inquieta. Non rassicura, ma interroga. Non offre risposte, ma apre abissi.

Leggerlo significa esporsi. Significa accettare di essere messi in discussione. Significa riconoscere che la libertà non è un dato, ma una conquista. Che l'identità non è un'essenza, ma un processo. Che la storia non è finita, ma ancora aperta. E che, forse, il primo gesto rivoluzionario è ascoltare davvero quella voce che ci chiama da un altrove. Non per pietà. Ma per giustizia. Perché in quel grido, in quella rabbia, in quella lucidità feroce, c'è qualcosa che ci riguarda tutti: la possibilità di diventare finalmente umani.

A*G

I dannati della terra non è solo un libro. È uno specchio. E in quello specchio, vediamo il volto di chi lotta per diventare umano.

PROMO

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....

Essere nel mondo oggi significa abitare un ambiente informativo che non ha precedenti nella storia dell'umanità, un ecosistema nel quale la presenza dell'individuo coincide con la sua connessione, con la sua capacità di interagire con il popolo della rete, di ricevere e distribuire informazioni, di orientarsi in un flusso continuo di stimoli che...