Cultura dietro le sbarre e il paradosso della paura: buttare via la chiave

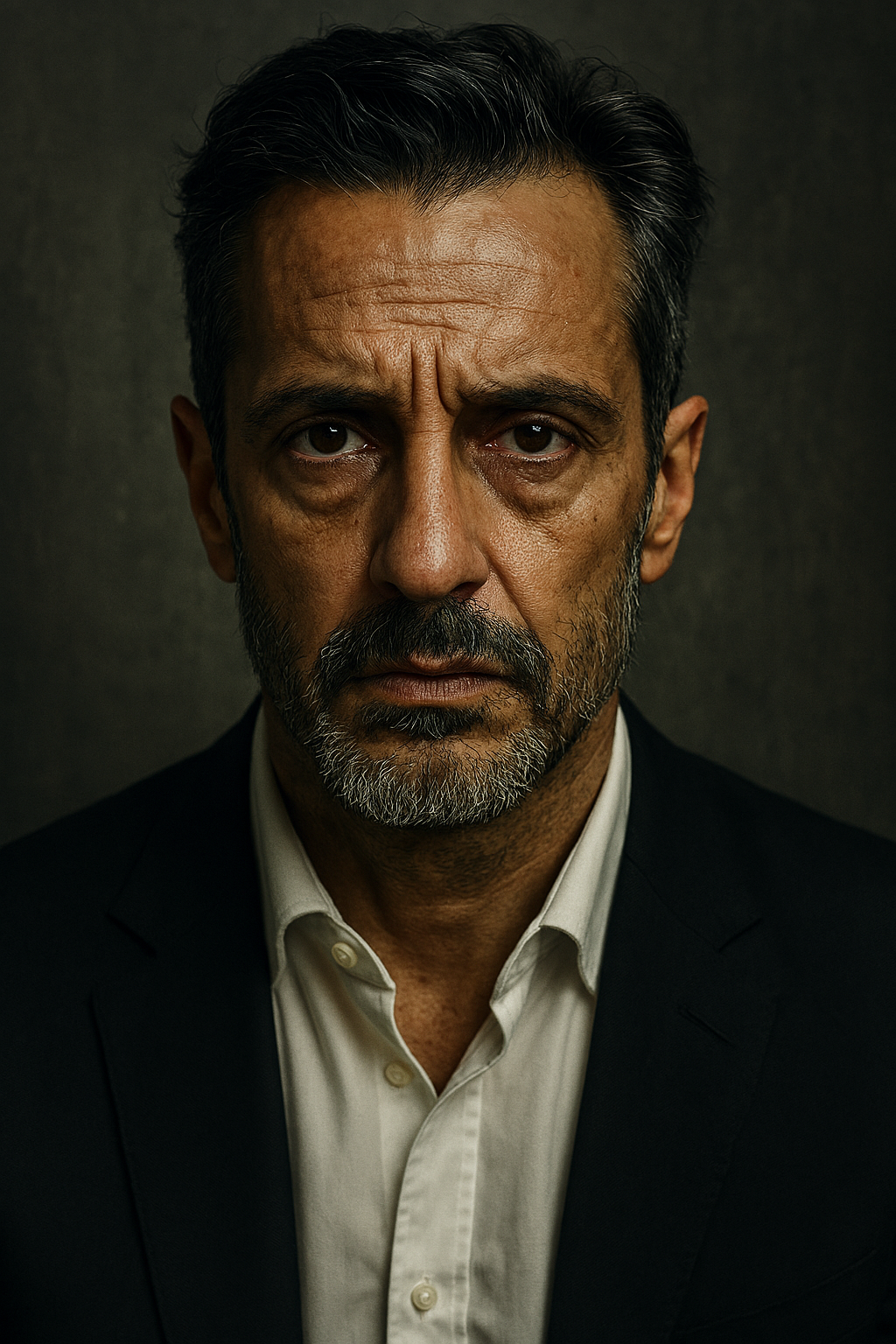

C'è chi applaude alla stretta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, convinto che bloccare laboratori artistici, gruppi di lettura e corsi sportivi nelle sezioni di alta sicurezza sia un atto di fermezza. "Basta privilegi ai detenuti", si dice. "Chi ha sbagliato deve pagare, e pagare fino in fondo". È la voce di un Paese che si illude di difendersi chiudendo le porte - buttando via la chiave - e che confonde la giustizia con la vendetta. Eppure, se ci mettiamo nei panni dell'avvocato del diavolo, la domanda diventa inevitabile: davvero è più sicuro un carcere che spegne la cultura?

La logica del sospetto

La circolare che rimanda ogni iniziativa culturale a Roma nasce da un presupposto: controllare significa prevenire. Ma il risultato è un immobilismo che cancella mesi di lavoro, progetti di associazioni, energie di volontari. È come se la cultura fosse percepita come un rischio, un varco da cui potrebbe infiltrarsi la fragilità dello Stato. Il paradosso è evidente: si teme che un libro, un laboratorio teatrale o una partita di calcio possano minare la sicurezza più di quanto lo facciano l'ozio, la frustrazione e l'isolamento.

La matematica della recidiva

I numeri parlano chiaro: chi partecipa ad attività culturali ha un tasso di recidiva che scende fino al 2%, contro una media del 66%. Ma l'avvocato del diavolo potrebbe ribattere: "Non è compito del carcere educare, bensì punire. Se la recidiva cala, bene; se non cala, pazienza. La priorità è mostrare la forza dello Stato". Questa posizione, apparentemente inflessibile, rivela però una fragilità: la paura che la cultura restituisca dignità a chi si vorrebbe annientato. È la paura che il carcere smetta di essere un luogo di espiazione cieca e diventi un laboratorio di trasformazione.

Il mito del "buttare via la chiave"

Dietro la retorica del "buttare via la chiave" si nasconde un bisogno collettivo di capri espiatori. I detenuti diventano specchi deformanti su cui proiettare colpe e insicurezze sociali. L'avvocato del diavolo direbbe: "Meglio tenerli chiusi e muti, così non disturbano". Ma questa scelta è un boomerang: un carcere che non educa restituisce alla società individui più arrabbiati, più alienati, più pericolosi.

Fino all'ultimo respiro

La vera sfida non è decidere se i detenuti meritino un laboratorio di scrittura o una partita di pallavolo. La sfida è capire se noi, come società, abbiamo il coraggio di riconoscere la loro umanità. L'avvocato del diavolo ci costringe a guardare in faccia la contraddizione: chi invoca sicurezza assoluta, in realtà alimenta insicurezza. Chi spegne la cultura, in realtà accende la recidiva. Chi chiude le porte, in realtà spalanca le finestre al rancore.

La cultura in carcere non è un privilegio. È un investimento. È la possibilità di trasformare il respiro di chi ha sbagliato in un respiro nuovo, che non sia più di violenza ma di rinascita. E se davvero vogliamo sicurezza, dobbiamo avere il coraggio di ammettere che la chiave non serve a chiudere, ma ad aprire.

Il paradosso della paura: perché la cultura è ossigeno, non minaccia

Si teme che un libro, un laboratorio teatrale o una partita di calcio possano minare la sicurezza più di quanto lo facciano l'ozio, la frustrazione e l'isolamento. È un ribaltamento grottesco della logica: come se la parola fosse più pericolosa del silenzio, come se la creatività fosse più sovversiva della rassegnazione.

Cultura come insufflaggio vitale

La cultura non è un lusso, né un privilegio. È un insufflaggio di ossigeno in un corpo sociale che rischia di soffocare. In carcere: un laboratorio di scrittura diventa un varco di libertà interiore, un teatro un esercizio di empatia, una partita di calcio un allenamento alla convivenza. Nella società: la cultura è ciò che impedisce la deriva verso il rancore, l'ignoranza e la paura. Dove manca, proliferano stereotipi, semplificazioni, capri espiatori.

Il vero rischio: l'assenza di cultura

Chi teme la cultura la scambia per fragilità dello Stato. Ma il vero rischio è l'assenza di cultura: L'ozio genera alienazione. La frustrazione alimenta rabbia. L'isolamento produce recidiva. Un carcere che spegne la cultura non restituisce individui pacificati, ma corpi più arrabbiati e menti più chiuse.

Cultura come investimento di sicurezza

I dati lo dimostrano: chi partecipa ad attività culturali ha un tasso di recidiva che scende fino al 2%, contro una media del 66%. Non è un dettaglio statistico, è una rivoluzione silenziosa. La cultura non indebolisce la sicurezza, la rafforza. Non spalanca varchi al pericolo, ma costruisce ponti verso la rinascita.

Un insufflaggio necessario a tutti i livelli

Non basta portare cultura nelle carceri: serve un insufflaggio continuo e diffuso, che attraversi scuole, quartieri, istituzioni. Nelle scuole, per prevenire la marginalità. Nei quartieri, per trasformare spazi di degrado in luoghi di comunità. Nelle istituzioni, per ricordare che governare non è punire, ma educare.

Il paradosso è evidente: chi spegne la cultura per paura, in realtà alimenta proprio ciò che teme. La cultura non è un rischio da contenere, ma un respiro da moltiplicare. È l'unico antidoto contro l'ozio, la frustrazione e l'isolamento. È l'unica chiave che non chiude, ma apre.

COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE?

La Costituzione italiana prevede che la pena non sia vendetta, ma rieducazione: un principio incontrovertibile che rende la cultura in carcere non solo legittima, ma necessaria.

Articolo 27 della Costituzione: il cuore del pensiero rieducativo

Il comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione italiana recita:

"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Questo principio è non negoziabile. Non è un'opinione, non è una concessione: è un vincolo costituzionale. La rieducazione non è un optional, ma la finalità stessa della pena. E la cultura — che sia un libro, un laboratorio teatrale o una partita di calcio — è uno degli strumenti più efficaci per realizzarla.

Il carcere non è zona franca

Come ricorda il Ministero della Giustizia, la detenzione riduce la libertà, ma non annulla i diritti fondamentali. L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" — e il carcere è una di queste.

La dignità della persona detenuta è tutelata dalla Costituzione. Non può essere sospesa, ignorata, né subordinata a logiche di vendetta o propaganda.

Un pensiero incontrovertibile

Se la Costituzione impone umanità e rieducazione, allora ogni ostacolo alla cultura in carcere è un ostacolo alla legalità costituzionale. Non è solo una questione etica o pedagogica: è una questione di diritto.

Bloccare le attività culturali significa tradire il mandato costituzionale. Significa scegliere l'ozio, l'isolamento e la recidiva, contro la dignità, la trasformazione e la sicurezza vera.

La cultura è Costituzione incarnata

Un laboratorio di scrittura non è un privilegio. È attuazione dell'articolo 27. Un gruppo di lettura non è una concessione. È esercizio del diritto alla rieducazione. Una partita di calcio non è evasione. È parte del percorso di reinserimento sociale.

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.