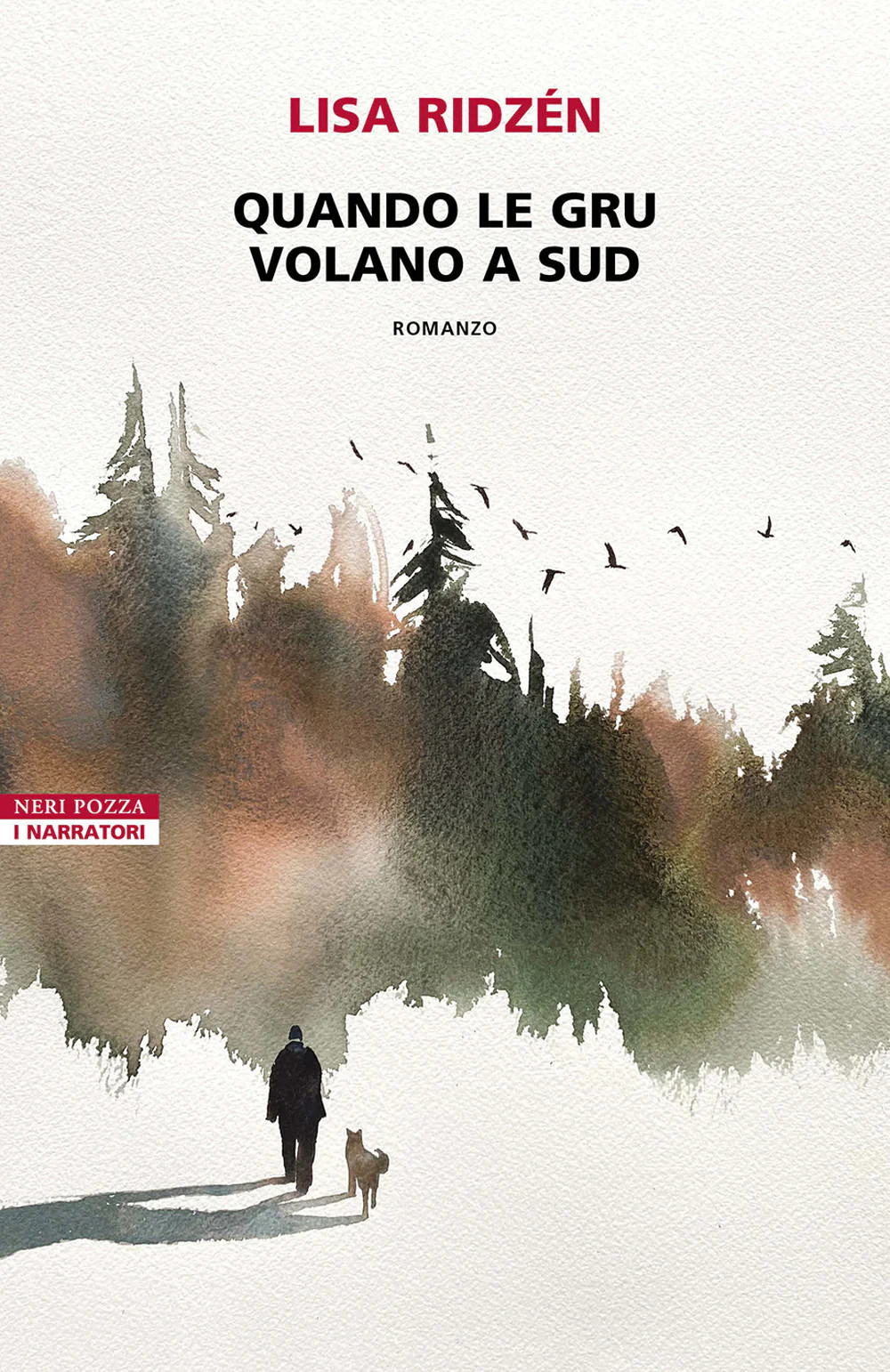

Ciò che resiste: la memoria non negoziabile

Quando le gru volano a sud di Lisa Ridzén è un romanzo che non si legge: si attraversa. Come un lago nordico al tramonto, la sua superficie è quieta, ma sotto si muovono correnti profonde — di memoria, di perdita, di resistenza. È un libro che parla piano, ma dice tutto. E lo dice con una grazia che non indulge mai nel sentimentalismo, ma che sa toccare le corde più segrete dell'anima. Bo, ovvero l'ostinazione dell'essere. Bo, il protagonista, è un uomo che non vuole cedere. Non alla vecchiaia, non alla logica dell'efficienza, non alla pietà che si fa imposizione. Vive in una casa che cade a pezzi, dorme su una panca, conserva lo scialle della moglie in un barattolo come reliquia di un amore che non si arrende alla dissoluzione. E proprio in questo gesto — aprire il barattolo e annusare — c'è tutta la filosofia del romanzo: la vita non è ciò che funziona, ma ciò che resta. Ciò che resiste. Ciò che profuma ancora, anche se non si vede più. Bo non è un eroe, non è un saggio, non è un ribelle. È semplicemente un uomo che dice no. No alla sostituzione del letto, no alla rimozione degli abiti di Fredrika, no alla cessione del cane. E in questo no c'è la difesa dell'identità, della memoria, della dignità. C'è la lotta contro una società che, pur animata da buone intenzioni, tende a rimuovere ciò che è fragile, lento, inutile. Ma Bo sa che proprio lì, nella fragilità, c'è la verità dell'essere.

Delicato e potente, questo ritratto dell'ultima età della vita — protagonista invisibile della nostra epoca — è un romanzo sovversivo che ci riguarda, tutti, e rimarrà con noi. Come un lago nordico al tramonto, la sua superficie è quieta, ma sotto si muovono correnti profonde: di memoria, di perdita, di resistenza. È un libro che parla piano, ma dice tutto. E lo dice con una grazia che non indulge mai nel sentimentalismo, ma che sa toccare le corde più segrete dell'anima.

Bo ha ottantanove anni e la sua solitudine viene interrotta soltanto dalle visite degli assistenti domiciliari. Passano da lui quattro volte al giorno. La prima volta che Hans, suo figlio, ha accennato al discorso — sei mesi circa dopo che Fredrika era stata trasferita — Bo ha trovato l'idea ridicola. Gli ha riso in faccia, e dopo se n'è un po' vergognato. Hans era solo animato da buone intenzioni. Era l'epoca in cui Bo aveva ancora potere sulla sua vita.

Ora non c'è molto che abbia sapore. Nemmeno i pasticcini alla panna montata che Hans si ostina a comprare e mettergli nel frigo. Bo è arrabbiato con il suo corpo che non obbedisce più, con le sue braccia un tempo forti che ora non riescono a fare nulla, con le sue dita gonfie che non sanno più nemmeno aprire il barattolo che contiene lo scialle preferito di Fredrika. Lo scialle che conserva ancora il suo profumo. È l'unica cosa che gli è rimasta di lei, da quando è stata trasferita in una casa di cura a Östersund, da quando Fredrika non riconosce più nessuno e lui non riconosce più la donna dietro i suoi lineamenti.

Ma, soprattutto, Bo è arrabbiato con Hans, che vuole portargli via Sixten, il suo cane, convinto che un quasi novantenne non sia in grado di prendersene cura. E adesso non c'è più Fredrika ad addolcire le parole aspre tra padre e figlio. Il vuoto lasciato dalla compagna di una vita e la minaccia di perdere l'affetto di Sixten — che ancora lo tiene nel mondo — trascinano Bo in un vortice di emozioni. Lo sospingono a ripercorrere la sua esistenza, a definire felici quei momenti in cui semplicemente non accadeva nulla, ad ammettere il suo modo imperfetto di amare gli altri.

Bo non è un eroe, non è un saggio, non è un ribelle. È semplicemente un uomo che dice no. No alla sostituzione del letto, no alla rimozione degli abiti di Fredrika, no alla cessione del cane. E in questo no c'è la difesa dell'identità, della memoria, della dignità. C'è la lotta contro una società che, pur animata da buone intenzioni, tende a rimuovere ciò che è fragile, lento, inutile. Ma Bo sa che proprio lì, nella fragilità, c'è la verità dell'essere. La vita non è ciò che funziona, ma ciò che resta. Ciò che resiste. Ciò che profuma ancora, anche se non si vede più.

«Una meditazione potente sulla vita e la morte, e sulle relazioni fondamentali della nostra esistenza. Un libro che vi riecheggerà nell'anima». — Garth Stein

Bo, ovvero l'ostinazione dell'essere

Bo, il protagonista, è un uomo che non vuole cedere. Non alla vecchiaia, non alla logica dell'efficienza, non alla pietà che si fa imposizione. Vive in una casa che cade a pezzi, dorme su una panca, conserva lo scialle della moglie in un barattolo come reliquia di un amore che non si arrende alla dissoluzione. E proprio in questo gesto — aprire il barattolo e annusare — c'è tutta la filosofia del romanzo: la vita non è ciò che funziona, ma ciò che resta. Ciò che resiste. Ciò che profuma ancora, anche se non si vede più.

Bo non è un eroe, non è un saggio, non è un ribelle. È semplicemente un uomo che dice no. No alla sostituzione del letto, no alla rimozione degli abiti di Fredrika, no alla cessione del cane. E in questo no c'è la difesa dell'identità, della memoria, della dignità. C'è la lotta contro una società che, pur animata da buone intenzioni, tende a rimuovere ciò che è fragile, lento, inutile. Ma Bo sa che proprio lì, nella fragilità, c'è la verità dell'essere.

La nostalgia come forma di pensiero

Il romanzo è attraversato da una nostalgia che non è malinconia, ma pensiero. Bo parla con Fredrika nella sua mente, le racconta le giornate, le chiede consiglio. E in questo dialogo interiore si rivela una forma di resistenza ontologica: Fredrika non è scomparsa, è uscita dal cerchio dell'apparire, come direbbe Severino. Ma continua ad essere. E Bo lo sa. Lo sente. Lo custodisce.

La nostalgia, qui, non è fuga nel passato, ma modo di abitare il presente. È il tentativo di dare forma al tempo che non torna, ma che non se ne va. È il gesto di chi non vuole dimenticare, perché sa che dimenticare è una forma di morte.

Il tempo che non consola

Lisa Ridzén, appena trentasettenne, scrive con la sapienza di chi ha ascoltato il silenzio degli anziani, il crepitio delle case vecchie, il respiro dei cani fedeli. La sua prosa è lieve, ma non leggera. È empatica, ma non indulgente. Sa che l'autunno della vita non è solo decadenza, ma anche splendore. Sa che le gru che volano a sud non portano via solo l'estate, ma anche il senso del passaggio, del ciclo, della permanenza. Il tempo, in questo romanzo, non consola. Non guarisce. Non risolve. Ma rivela. Rivela ciò che conta, ciò che resta, ciò che non può essere sostituito. E in questo, il libro è un atto filosofico: ci costringe a guardare ciò che normalmente evitiamo. La vecchiaia, la dipendenza, la perdita, la resistenza silenziosa.

Una voce che resta

"Quando le gru volano a sud" è un romanzo che non grida, ma che resta. Resta come l'odore di uno scialle, come il passo lento di un cane, come la voce di una moglie che non parla più ma che continua a esserci. È un libro che ci chiede di rallentare, di ascoltare, di rispettare. Di non sostituire ciò che è con ciò che funziona. È un libro che parla ai giovani, se hanno il coraggio di ascoltare. Perché mostra che la dignità non è nell'efficienza, ma nella fedeltà. Che la vita non è nel progresso, ma nella memoria. Che l'essere non è ciò che appare, ma ciò che resta. E allora sì, leggetelo. Ma non solo. Portatelo con voi. Come uno scialle in un barattolo. Come una voce che non si dimentica.

«Una storia toccante sul tempo che passa, il nostro e quello degli altri, e sulla sottile ferocia dell'amore tra padri e figli». — Fredrik Backman

C'è qualcosa di profondamente rivelatore nella storia di Alberto Ravagnani, giovane prete cresciuto all'ombra di un imperativo semplice e terribile: essere bravo. Bravo figlio, bravo adolescente, bravo seminarista, bravo sacerdote. Una traiettoria che, più che un cammino spirituale, somiglia a un esercizio di sopravvivenza emotiva, a una forma di...

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....