C'è qualcosa di profondamente rivelatore nella storia di Alberto Ravagnani, giovane prete cresciuto all'ombra di un imperativo semplice e terribile: essere bravo. Bravo figlio, bravo adolescente, bravo seminarista, bravo sacerdote. Una traiettoria che, più che un cammino spirituale, somiglia a un esercizio di sopravvivenza emotiva, a una forma di...

Amare è cadere nella vertigine del pathos

Amare non è un atto di quiete, ma uno squarcio nel nostro ordine interiore, è l'irrompere del caos («caos») dentro i nostri schemi di senso («logos») che culmina in un'esplosione di pathos — al tempo stesso ferita e trasformazione.

Come scrive Vito Mancuso:

L'amore anzitutto è l'ingresso di un evento inatteso… che dapprima produce ulteriore caos e poi giunge alla formazione di un nuovo centro vitale.

logos + caos = pathos

In questo senso, non si può amare senza pathos, perché è proprio quel turbamento dell'anima — quel contrarsi della libertà, quel dono inconsapevole — che conferisce all'amore una sua densità, la sua drammaticità, la sua verità.

Quando il pathos manca, qualcosa si spegne

Pascal ci ammonisce: l'amore, se ridotto all'abitudine o alla formalità, si spegne in una ripetizione senza vita:

Amare per rispetto non è amare ma oltrepassare il corpo dell'altro per andarsi a rifugiare in un 'dover essere'.

E Cacciari, nella sua riflessione filosofica, descrive un amore che non può perdersi nella logica astratta: il pathos e il logos, in realtà, non si conciliano in serenità, ma nella tensione, nello spaesamento, nell'irriducibile singolarità dell'altro:

Il logos inquieto non cessa di chiedere il nome proprio dell'amato, mentre il pathos si tormenta nell'impossibilità del suo stesso domandare.

L'amore senza pathos è un simulacro — un volto ritratto in una cornice vuota, capace solo di riflettere se stesso ma incapace di commuovere.

Amare è aspettare, desiderare l'oltre

La vera passione non si conclude nell'istante dell'incontro: è un'attesa che non si placa mai. Il filosofo Denis de Rougemont afferma che bisogna ricreare ostacoli per poter desiderare di nuovo, per esaltare il desiderio fino alla passione viva e incontenibile:

La passione chiede, anzi, a volte esige sempre l''oltre'.

L'assenza, il vuoto, la distanza diventano strumenti preziosi di quella "scintilla" che non si spenge — perché è proprio l'inesausto desiderio, il pathos della mancanza, che alimenta l'amore.

Una voce dal cuore della riflessione amorosa

Roland Barthes, nei suoi Frammenti di un discorso amoroso, descrive l'innamorato come colui per il quale il linguaggio trabocca, diventa "troppo e troppo poco", e si accende l'amore proprio perché non è pienamente esprimibile:

Voglio scrivere l'amore significa affrontare il guazzabuglio del linguaggio… il discorso dell'amore è un discorso impossibile… l'altro diventa inafferrabile.

Barthes ci ricorda: amare è vivere nel vuoto, nell'impossibilità di afferrare l'altro, eppure è proprio questa inafferrabilità che conferisce all'amore la sua intensità e la sua ambiguità incandescente.

Amare senza pathos è come respirare senza aria: un paradosso che svuota il sentimento della sua essenza. Il pathos genera metamorfosi: è caos, fuoco interiore, disordine che germina nuovi centri di vita, nuovi equilibri sensibili. Senza pathos, l'amore implode nella noia, nell'abitudine, nella formalità che soffoca l'anima. L'attesa, la distanza, l'ostacolo non sono nemici dell'amore, ma le fibre che lo sostengono, lo rendono vivo, irripetibile. Il linguaggio, limitato e fallace, è il crogiolo di tutto questo: impara a dire l'indicibile, illuminando il vuoto più profondo.

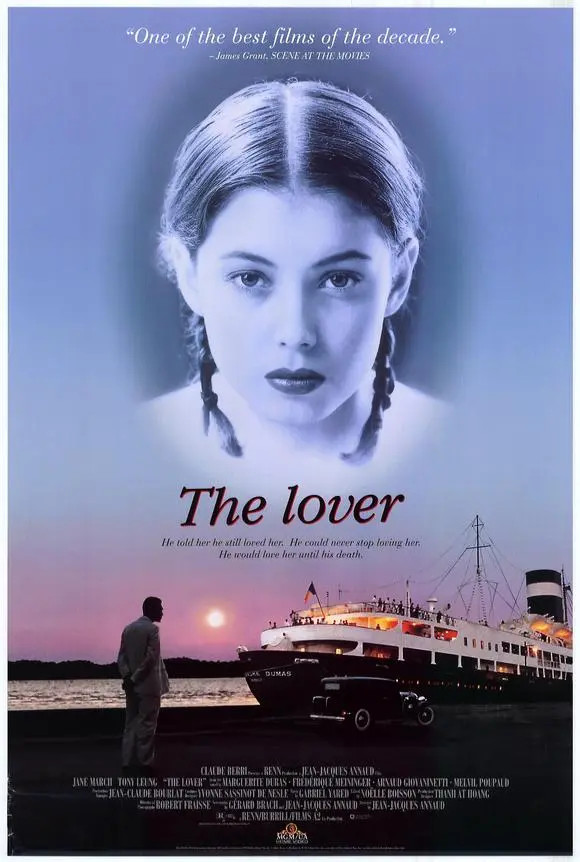

Amare è rivivere quell'attimo sospeso sul Mekong

Sul ponte del traghetto che solca la corrente immobile del Mekong, l'incontro tra la giovane e l'uomo cinese scocca come un guizzo sotterraneo: un desiderio che scoppia tra sensualità acerba e tensione silenziosa. È da quel fulmine d'intensità, fatto di corpi, sguardi e silenzi, che si dipana la storia — un pathos che scuote insieme corpo e coscienza.

I corpi parlano dove le parole tacciono

Annaud affida la densità dell'esperienza amorosa ai gesti più intimi — i contatti, gli sguardi, la fisicità che emerge senza ostentazione — e costruisce un erotismo carico, sensuale, rispettoso della nudità e del desiderio. La passione fiorisce nel non detto, trova voce nel corpo, e la ragione — impotente — si trova spiazzata, destabilizzata da questa forza.

Passione contro convenzione: il pathos tradito

Tuttavia, quel sentimento autentico si scontra presto con i muri imposti dalla società: lui è legato a un matrimonio combinato, lei lotta per la sopravvivenza in una famiglia debole e ferita. Quando il desiderio non può più manifestarsi nella carne, restano la separazione e un rimpianto carico di consapevolezza — un amore fragile che, pur svanito, lascia una traccia duratura nell'anima.

Il pathos non cerca redenzione, ma esistenza

Anni dopo, ormai scrittrice, lei rivive quell'estate infuocata nella sua stanza parigina: l'amore non torna, ma arde ancora — una brace silenziosa che non cerca consolazione, ma desidera solo essere ricordata e riconosciuta, come testimonianza di un'esperienza che ha trasformato qualcuno — irripetibile e incancellabile.

Tratto dal celebre romanzo di Marguerite Duras. Sul finire degli anni Venti, in Indocina, una ragazza di quindici anni, figlia di una madre povera e instabile, attraversa il Mekong su un traghetto. Lì incontra l'uomo più ricco della regione: elegante, cinese, risoluto. Tra loro sboccia una passione carnale, feroce e clandestina, che cerca di elevarsi, almeno per un frammento di tempo, a qualcosa di spirituale. Ma le rigide convenzioni sociali – il peso della famiglia, della razza, del destino – si ergono come muri invalicabili. Ostacolando un amore che, per quanto intenso, sembrava già destinato a essere irrimediabilmente sospeso. L'immagine appena evocata — la giovane appoggiata alla ringhiera, l'uomo che la osserva tra desiderio e esitazione, il fiume immobile come testimone silenzioso — è l'essenza di quella storia: un attimo indelebile, fragile, destinato a risuonare per tutta un'esistenza. Un'esperienza d'amore che vive nel silenzio tra un respiro e l'altro, e che rimane, nonostante tutto.

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....