C'è qualcosa di profondamente rivelatore nella storia di Alberto Ravagnani, giovane prete cresciuto all'ombra di un imperativo semplice e terribile: essere bravo. Bravo figlio, bravo adolescente, bravo seminarista, bravo sacerdote. Una traiettoria che, più che un cammino spirituale, somiglia a un esercizio di sopravvivenza emotiva, a una forma di...

Scienza, fede e la responsabilità che ci compete

Per secoli si è disegnato un solco profondo tra scienza e fede, come se fossero rivali naturali nella ricerca di senso e verità. La scienza, con i suoi strumenti, misura e descrive. La fede, con la sua lente, orienta il cuore verso il perché. Ma è qui che si annida un errore: credere che uno dei due ambiti possa assumersi la responsabilità della nostra umanità. E così, quel compito che è solo e soltanto nostro – scegliere, agire, custodire – rischia di restare vuoto.

La scienza, in sé, è neutra. Non sprigiona né del bene né del male: sta al nostro uso darle senso. Può curare o distruggere, rinnovare o opprimere. Ma non può dirci come viverla. Fondata sui dati, ha bisogno della coscienza per tradurre i numeri in significati. Serve un'etica, mai estranea ai calcoli, ma radicalmente umana.

La fede, invece, se diventa dogmatica o cieca, rischia di chiuderci in una gabbia di risposte facili. È nella domanda che ritrova la sua forza. Una fede che si lascia interrogare, che accetta il dubbio e la complessità, diventa generatrice di senso, non l'ancella di una verità imposta.

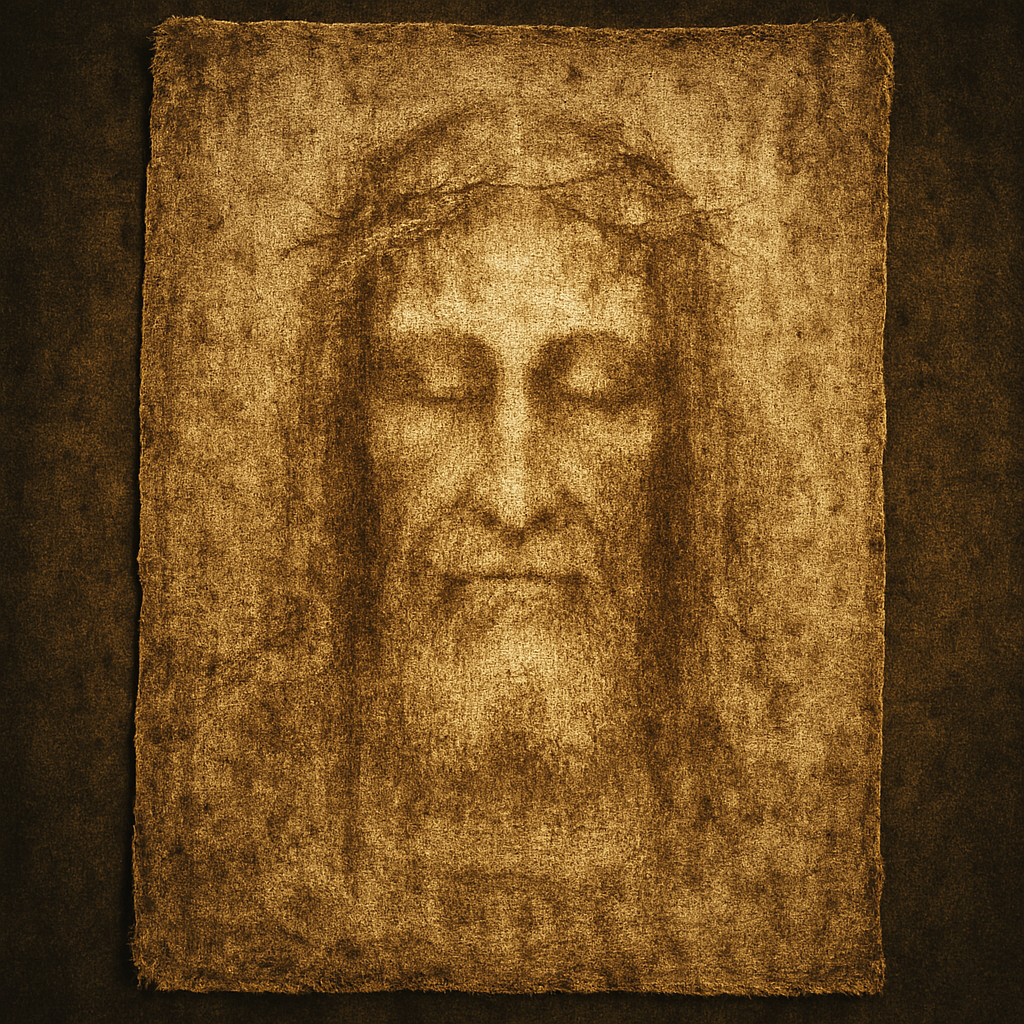

Né scienza né fede ci liberano dal dovere morale che ci è propriamente affidato. Cristo emerge qui non come dogma irremovibile, ma come simbolo — potente perché interroga: "Che cosa fai oggi per me, cosa fai oggi per l'altro?". Non è importante provare l'esistenza di Dio, né giustificare i miracoli. Il punto cruciale è capire se abbiamo il coraggio di accogliere la nostra libertà e agire.

Il dialogo tra scienza e fede è possibile – e necessario. La scienza può purificare la fede dalla superstizione; la fede può purificare la scienza dall'idolatria del metodo Avvenire. Cristo, visto come provocazione etica, assume allora il duplice ruolo di ponte e stimolo, unendo ciò che spesso erroneamente si pretende separato.

Scienza, fede e responsabilità: un viaggio filosofico-teologico

1. Il rapporto fecondo tra fede e ragione

Nel cuore della tradizione cristiana si trova l'idea che fede e ragione non si contrappongano, ma si illuminino reciprocamente. La fede apre alla trascendenza, alla domanda fondamentale sul senso e sul valore della vita; la ragione, invece, esplora il mondo visibile attraverso l'esperienza, l'analisi e la verifica. In questa visione, la fede non è superstizione né la ragione sterile, ma due modalità complementari di accogliere la realtà nelle sue infinite tonalità e sfumature - a volte gradienti impercettibili - e nella sua totalità.

2. Una linea di demarcazione per tutelare il dialogo

Lo storico della scienza Stephen Jay Gould ha proposto l'idea dei "magisteri non sovrapposti": la scienza risponde al "come" del mondo, la religione al "perché". Se entrambi restano nei loro ambiti, il confronto diventa fecondo invece che conflittuale. Tuttavia, questa scelta non significa indifferenza reciproca, ma rispetto delle rispettive competenze—e un invito a una conversazione che arricchisce entrambi.

Ma potresti gentilmente riflettere su questa domanda: cosa farebbe il tuo bene se il male non esistesse, e come apparirebbe la terra se tutte le ombre scomparissero?

Dopo tutto, le ombre sono proiettate da cose e persone. Ma le ombre provengono anche dagli alberi e dagli esseri viventi. Vuoi spogliare la terra di tutti gli alberi e degli esseri viventi solo per la tua fantasia di godere della luce nuda?

Sei stupido.

Mikhail Bulgakov

*La questione della dualità tra bene e male è un tema antico che ha affascinato filosofi e pensatori per secoli. Se il male non esistesse, il bene perderebbe gran parte del suo significato. Il contrasto tra bene e male definisce le nostre esperienze e ci permette di apprezzare i momenti di gioia, empatia e amore. Senza la capacità di scegliere tra buono e cattivo, il concetto di virtù potrebbe risultare privo di sostanza.

Immaginare un mondo senza ombre suscita domande fondamentali sulla nostra esistenza. Le ombre, prodotte da alberi, esseri viventi e oggetti, non sono solo manifestazioni fisiche, ma simboli di complessità e ricchezza della vita. Un pianeta privo di ombre risulterebbe in un ambiente uniforme, piatto e privo di profondità. Gli alberi e gli esseri viventi giocano un ruolo cruciale nel mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e contribuire alla bellezza del nostro mondo.

E' appunto l'equilibrio tra luce e ombra che rende la vita interessante e significativa. Eliminare il male per godere solo della luce potrebbe privarci delle lezioni e delle esperienze che ci definiscono come esseri umani.

3. Una visione integrativa dal magistero della Chiesa

Secondo un'interpretazione integrata e dialogica, la scienza e la fede possono purificarsi a vicenda: la scienza libera la religione da errori e superstizioni; la religione libera la scienza dall'idolatria del metodo o da assunti riduzionisti. Tale approccio valorizza l'autonomia di ciascuno senza rinunciare a un'opportunità di crescita comune.

4. Etica, responsabilità e contesto umano

Nel contesto contemporaneo, la ricerca scientifica richiede più che mai una bussola etica: non basta trovare soluzioni tecniche, serve riflettere sul loro impatto sull'umano, sull'ambiente e sul futuro. Allo stesso tempo, una fede autentica non può ignorare i dati della realtà, né chiudersi in una torre di dogma. La responsabilità che ci unisce è profondamente umana, libera e creativa.

5. Cristo simbolo di responsabilità radicale

In questo scenario, la figura di Cristo può essere vista come paradigma di una responsabilità che non attende prove, ma agisce nella gratuità dell'amore. Non importa se si soffermi sul dogma o si estenda alla sfera umanistica: Cristo può essere il grimaldello etico che interroga ogni lettura del reale, credente o non credente.

Lungi dall'essere antagoniste, scienza e fede possono offrire prospettive complementari: la prima illumina ciò che possiamo sapere; la seconda ci interroga su quello che dobbiamo fare. La vera sfida sta nel non delegare mai la responsabilità della scelta, del bene, dell'azione. In un'epoca dove la complessità e la potenza delle nostre tecnologie richiedono discernimento, l'invito è a restituire centralità alla domanda: cosa fai tu, oggi, per l'altro? Solo così fede e scienza si ritrovano come ali che portano l'umano verso orizzonti più alti.

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....