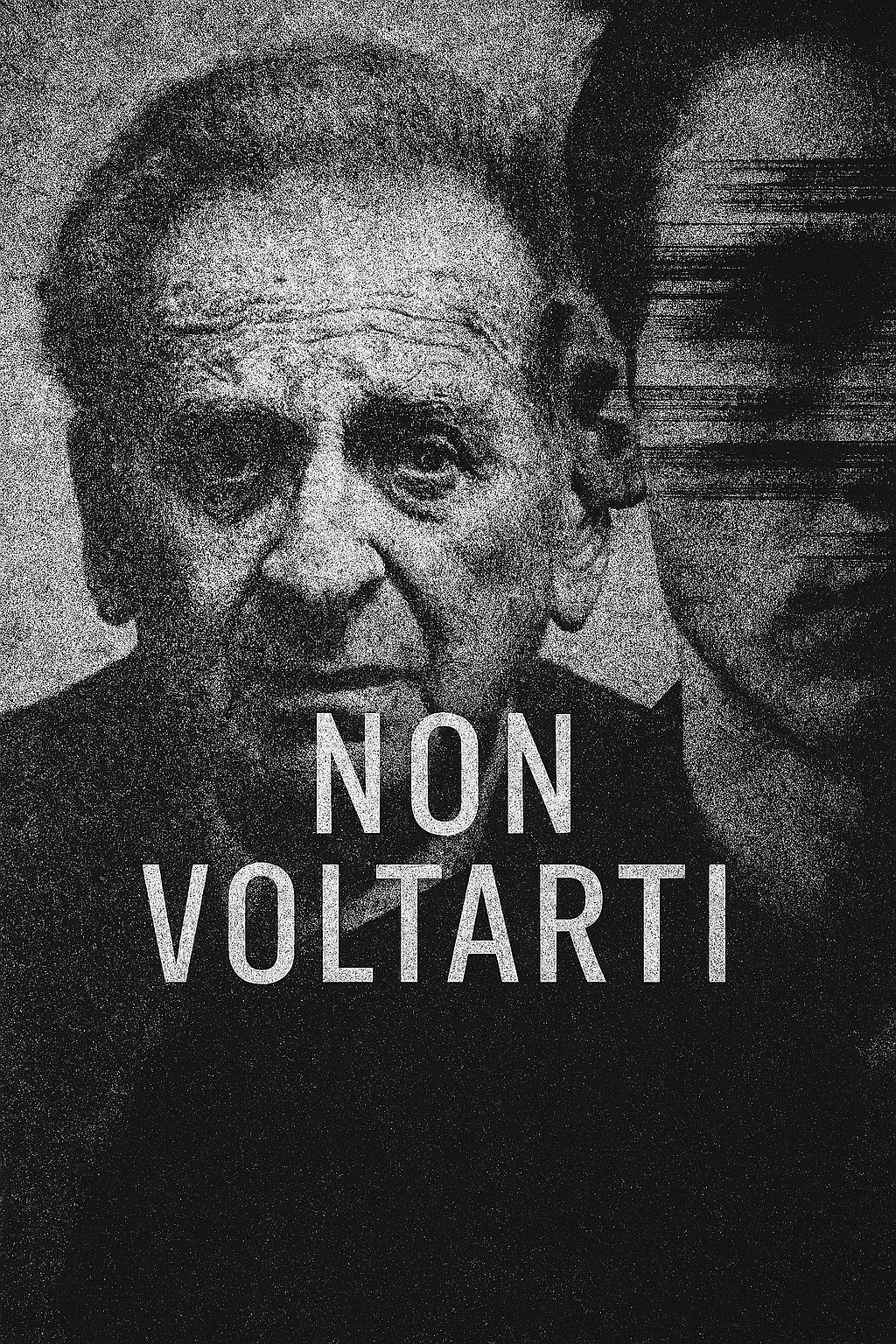

Non voltarti: la morte dell’altro ci riguarda

La morte dell'altro uomo mi chiama in causa. Non è una frase da meditazione mattutina: è una scossa. Emmanuel Lévinas non ci offre conforto, ci mette sotto accusa. Ci dice che ogni volta che un altro muore — nella solitudine, nell'indifferenza, nell'abbandono — noi siamo lì. Non come spettatori, ma come possibili complici. Perché il silenzio non è mai neutro. Perché l'indifferenza è già una forma di violenza. "La morte dell'altro uomo mi chiama in causa e mi mette in questione, come se io diventassi, per la mia eventuale indifferenza, il complice di questa morte", sostiene appunto Emmanuel Lévinas.

Non è una riflessione astratta. È un imperativo. In un tempo che anestetizza la coscienza, che trasforma il dolore in dato e la sofferenza in contenuto, il pensiero di Lévinas ci costringe a tornare umani. Ci ricorda che la morte dell'altro non è un evento da osservare, ma una responsabilità da assumere. Che il nostro sguardo non è mai innocente. Che il nostro silenzio non è mai neutro.

Ogni volta che un altro muore — nella solitudine, nell'abbandono, nell'invisibilità — noi siamo lì. Non come spettatori, ma come possibili complici. Perché l'indifferenza è già una forma di violenza. Perché non rispondere è già scegliere.

Questa chiamata non riguarda solo la morte fisica. Riguarda ogni forma di esclusione, di marginalità, di cancellazione. Riguarda chi viene ignorato, chi viene dimenticato, chi viene reso irrilevante. E ci riguarda ogni volta che scegliamo il comodo rifugio dell'astrazione, ogni volta che diciamo "non è affar mio".

Ma è affar nostro. Sempre.

Lévinas ci propone un'etica della presenza. Non quella che si misura in parole, ma quella che si manifesta nel gesto, nello sguardo, nella responsabilità. "Come se dovessi non lasciarlo solo nella sua solitudine mortale": questa frase è un test. Un confine. Un bivio. Ci chiede se siamo disposti a essere presenti anche quando non conviene, anche quando non serve, anche quando fa male.

Essere presenti significa esporsi. Significa rinunciare all'alibi della distanza. Significa accettare che l'altro ci riguarda, anche quando non lo conosciamo, anche quando non ci somiglia, anche quando non ci chiede nulla.

In un mondo che celebra la disconnessione come libertà, Lévinas ci ricorda che la vera libertà nasce dalla responsabilità. Che essere liberi non significa essere soli, ma essere capaci di rispondere. Di rispondere all'altro, alla sua fragilità, alla sua esposizione.

Questo è il compito. Questo è il monito. Non voltarsi. Non lasciarlo solo. Non cercare alibi.

La morte dell'altro ci riguarda. E la nostra risposta è ciò che ci definisce.

Non voltarti: Lévinas e l'etica che espone

In un tempo che celebra la disconnessione come forma di libertà, Emmanuel Lévinas ci costringe a tornare umani. Non lo fa con proclami, ma con una domanda silenziosa e radicale: sei disposto a esserci, anche quando non conviene?

Lévinas nasce nel 1906 a Kaunas, in Lituania, e attraversa il secolo più violento della modernità. Ebreo, sopravvissuto alla Shoah, testimone dell'abisso, non cerca consolazione né redenzione. Cerca una filosofia che non protegga il soggetto, ma lo esponga. Una filosofia che non si chiuda nel pensiero dell'essere, ma si apra all'alterità.

Per Lévinas, l'incontro con l'altro non è mai neutro. Il volto dell'altro mi guarda, mi chiama, mi mette in questione. Non come oggetto di conoscenza, ma come soggetto di responsabilità. Il volto è nudo, vulnerabile, esposto. E proprio per questo, esige una risposta.

"La morte dell'altro mi chiama in causa" — non come spettatore, ma come possibile complice. Questa frase non è un pensiero: è un'accusa. Ogni volta che un altro muore nella solitudine, nell'indifferenza, nell'abbandono, noi siamo lì. Il nostro silenzio non è mai innocente. La nostra distanza non è mai neutra.

Lévinas non propone una morale dei doveri, ma un'etica della prossimità. Non si tratta di fare il bene, ma di essere presenti. Di rinunciare all'alibi dell'astrazione. Di accettare che l'altro ci riguarda — anche quando non lo conosciamo, anche quando non ci somiglia, anche quando non ci chiede nulla.

Essere presenti significa esporsi. Significa non voltarsi. Significa accettare che la libertà non è solitudine, ma capacità di rispondere. Di rispondere all'altro, alla sua fragilità, alla sua esposizione. Nel tuo lavoro, questa etica può diventare forma. Un editoriale non è solo un testo: è un gesto che interrompe l'indifferenza. Una fotografia non è solo immagine: è sguardo che espone. Una satira non è solo ironia: è responsabilità che disturba.

Lévinas ci invita a creare contenuti che non anestetizzano, ma risvegliano.

Che non spiegano, ma interrogano. Che non consolano, ma espongono.

Che non cercano il consenso, ma la verità.

C'è qualcosa di profondamente rivelatore nella storia di Alberto Ravagnani, giovane prete cresciuto all'ombra di un imperativo semplice e terribile: essere bravo. Bravo figlio, bravo adolescente, bravo seminarista, bravo sacerdote. Una traiettoria che, più che un cammino spirituale, somiglia a un esercizio di sopravvivenza emotiva, a una forma di...

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....