Non tutto diventa televisione: perché il paradigma dei media è più complesso

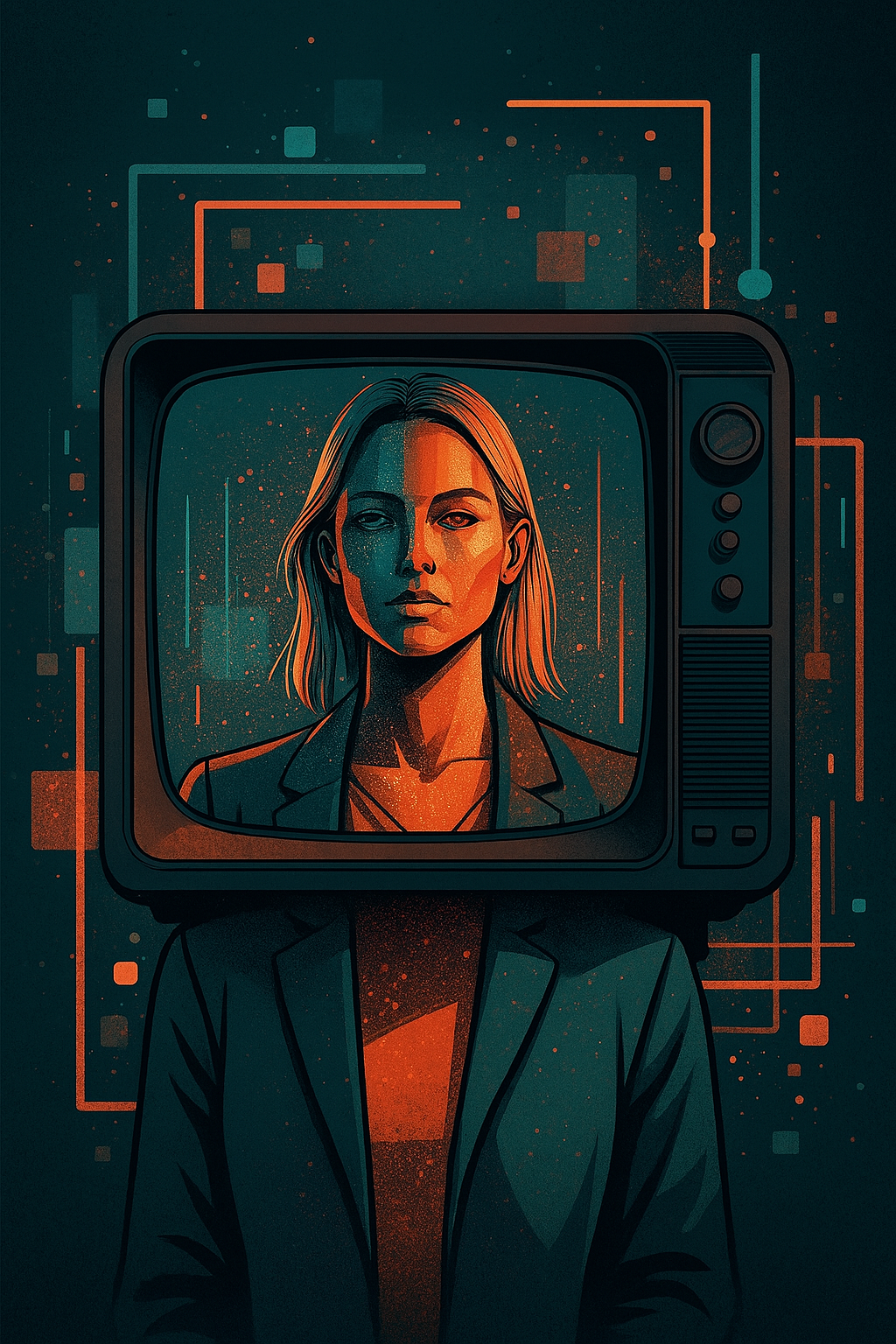

L'idea che "tutto ciò che non è televisione stia diventando televisione" è potente perché coglie un fenomeno reale: la centralità del video e del flusso continuo nelle piattaforme digitali.

Instagram, TikTok, YouTube e Facebook hanno progressivamente sostituito la logica della connessione sociale con quella dell'intrattenimento algoritmico.

Il feed è diventato palinsesto, il social network si è trasformato in streaming personalizzato. Questa analogia funziona come provocazione, ma rischia di essere riduttiva. Perché se è vero che i media digitali tendono verso il formato televisivo, è altrettanto vero che non si esauriscono in esso. Raymond Williams parlava di "flow" televisivo come flusso senza inizio né fine.

Ma il feed digitale, pur condividendo questa logica, introduce un elemento nuovo: la possibilità di interrompere, cercare, deviare.

Differenze strutturali: la televisione è broadcast, i social sono interattivi

La televisione tradizionale è un medium broadcast: un centro emittente, milioni di spettatori passivi. I social media, anche nella loro forma più "televisiva", mantengono caratteristiche che li distinguono radicalmente:

Interattività: like, commenti, condivisioni, remix. Anche quando guardiamo video di sconosciuti, possiamo reagire, dialogare, creare.

Personalizzazione: l'algoritmo non è un palinsesto unico, ma un flusso differente per ciascun utente.

Produzione diffusa: non esiste un centro emittente. Ogni utente può diventare produttore, anche se la visibilità è diseguale.

Queste differenze rendono l'esperienza digitale più vicina a un ecosistema partecipativo che a un semplice spettacolo televisivo. Su YouTube posso passare da un video di intrattenimento a una lezione universitaria. Su TikTok posso scoprire un trend musicale e trasformarlo in contenuto creativo. Su Instagram posso alternare intrattenimento e relazioni personali. Il feed, di conseguenza, non è solo nutrimento passivo: ma è anche archivio, ricerca, scoperta. La televisione fa di tutto ma non offre questa possibilità.

La dimensione comunitaria resiste

È vero che solo il 7% del tempo su Instagram è dedicato agli amici. Ma questo non significa che la dimensione sociale sia scomparsa. Le community digitali si sono spostate altrove: nei gruppi privati, nelle chat, nei server Discord, nei canali Telegram. La televisione non aveva comunità. I social, anche nella loro forma televisiva, continuano a generare spazi di appartenenza e dialogo. La mutazione non è la fine della socialità, ma la sua ricollocazione.

L'AI non è televisione, è generazione

Le piattaforme di intelligenza artificiale che producono video infiniti (Sora, Vibes) sembrano incarnare la logica televisiva. Ma in realtà operano su un piano diverso: non trasmettono, generano contenuti. La televisione ripete contenuti già prodotti. L'AI crea contenuti nuovi, anche se spesso privi di senso o di valore. Questa differenza diventa - ed è di fatto - cruciale: l'AI non è televisione, si trasforma in macchina narrativa. Il rischio non è solo la passività, ma la saturazione del senso: un eccesso di contenuti che non hanno più un referente umano.

Perché l'analogia televisiva è insufficiente

Dire che tutto diventa televisione significa ridurre la complessità dei media contemporanei. In realtà, stiamo assistendo a una ibridazione:

Televisione: flusso, spettacolo, emozione.

Socialità: interazione, comunità, appartenenza.

Archiviazione: ricerca, memoria, accesso.

Generazione AI: produzione automatica, saturazione.

Il digitale non converge verso un unico attrattore, ma verso una pluralità di forme che convivono e si contaminano. Per chi lavora nella comunicazione, nel marketing e nell'editoria, la lezione è chiara. Non basta pensare in termini televisivi. Bisogna riconoscere la pluralità dei linguaggi e la diversità delle pratiche. La sfida non è solo catturare attenzione, ma creare senso in un ecosistema frammentato.

Il rischio non è che tutto diventi televisione, ma che tutto diventi rumore. La vera competenza sarà distinguere il rumore dal significato, il flusso dalla costruzione, l'intrattenimento dalla comunità. Così, il mondo digitale non è semplicemente televisivo. È più complesso, più contraddittorio, più stratificato. La televisione è un attrattore, ma non l'unico elemento di attrazione. In un ecosistema dove convivono flussi, comunità, archivi e generazioni artificiali, la vera sfida è abitare la complessità. Non vincerà chi produce più video, ma chi saprà creare valore oltre il flusso: spazi di senso, di relazione, di pensiero.

Il Rapporto Censis sulla comunicazione 2024 evidenzia come la televisione resti il medium più seguito dagli italiani, con una penetrazione del 94,1%, mentre i social network raggiungono l'85,3%. Non si tratta di sostituzione, ma di convivenza: la TV mantiene una forza aggregativa, i social frammentano l'esperienza. Questa coesistenza dimostra che il paradigma televisivo non ha assorbito tutto: piuttosto, si è ibridato con nuove logiche di interazione e personalizzazione.

Il concetto di flow e la sua evoluzione

Come già ribadito, Raymond Williams definì il "flow" televisivo come flusso senza inizio né fine, caratteristica distintiva del broadcasting. Oggi il feed digitale riprende questa logica, ma introduce elementi nuovi: la possibilità di interrompere, cercare, deviare. Studi successivi hanno mostrato come il concetto di flow si sia trasformato in "streaming interattivo", dove l'utente non è spettatore passivo ma parte attiva del processo.

Tempo libero e capitale sociale

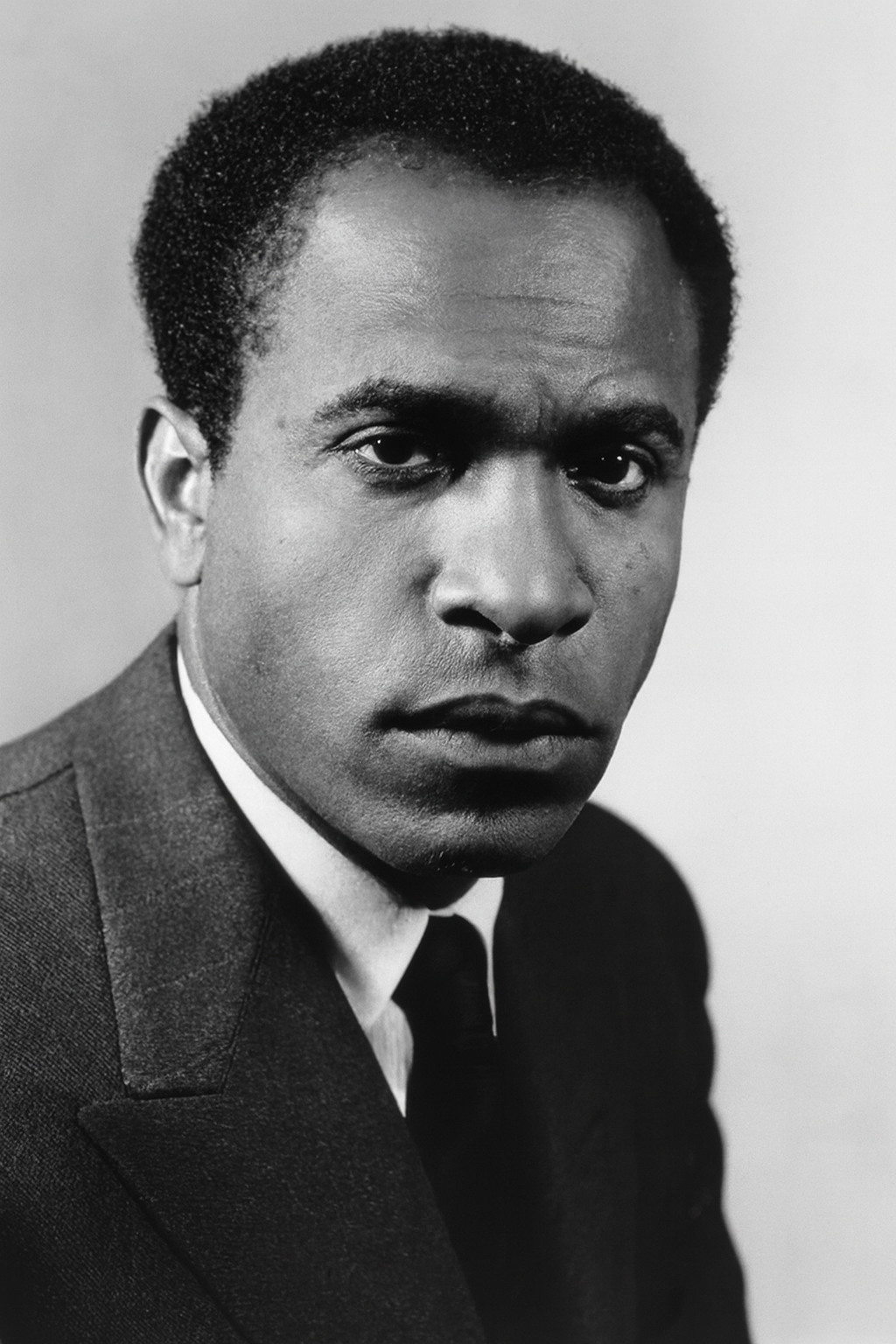

Robert Putnam, in Bowling Alone (2000), documentò il declino della partecipazione civica negli USA, legandolo anche al tempo libero speso davanti alla televisione. Tra il 1965 e il 1995 gli americani guadagnarono sei ore di tempo libero a settimana, ma le dedicarono alla TV.

Oggi la storia sembra ripetersi, ma con una differenza: il tempo speso sui social non è solo consumo passivo, ma anche interazione comunitaria. Le community digitali si sono spostate nei gruppi privati, nelle chat, nei server Discord e nei canali Telegram. La televisione non aveva comunità; i social, anche nella loro forma televisiva, continuano a generare spazi di appartenenza.

Algoritmi e salute mentale

Indagini universitarie recenti (Padova, 2024; Locatelli, 2023) hanno analizzato l'"algorithmic turn": gli algoritmi non solo distribuiscono contenuti, ma modellano pratiche sociali e culturali. La personalizzazione algoritmica contribuisce a fenomeni di filter bubble e ansia tra Gen Z e Millennial. Studi cognitivi evidenziano la vulnerabilità neurocognitiva degli adolescenti esposti a feed infiniti. Questi dati mostrano che il problema non è la televisione, ma la logica algoritmica che plasma comportamenti e percezioni.

In questo senso, i visual social media non possono essere ridotti alla semplice analogia televisiva. Essi rappresentano piuttosto un ecosistema ontogenetico, dove dispositivi, immagini, pratiche e algoritmi si modellano reciprocamente, dando vita a un ambiente che non è solo di consumo ma anche di produzione, di interazione e di trasformazione culturale.

La prospettiva STS ci ricorda che la tecnologia non è mai neutra: abilita e vincola, offre e nega possibilità, costruisce affordances che gli utenti reinterpretano e modificano attraverso pratiche collettive e individuali. In questo processo, le logiche algoritmiche non sono un destino immobile, ma un campo di adattamento continuo, dove gli utenti sperimentano, resistono, imitano e innovano. Gli STS in questo senso assumono una prospettiva tesa a problematizzare gli strumenti previsti per la ricerca ed il loro funzionamento, con l'obiettivo di comprendere i processi attraverso i quali è possibile arrivare ad una conoscenza accettata come scientifica, includendo anche tutti quei fattori (es. sociali) spesso ritenuti come estranei alla scienza, che però contribuiscono ugualmente al passaggio dalla scienza in azione a quella pronta per l'uso.

La rilevanza dei visual social media sta dunque nella loro capacità di plasmare l'immaginario contemporaneo: le immagini non sono più soltanto rappresentazioni, ma atti performativi che legano il soggetto a un'azione, e che permettono di cogliere il tragitto antropologico fra istanze individuali e collettive. In questo senso, le piattaforme diventano laboratori di senso, luoghi in cui si ridefiniscono continuamente i confini tra privato e pubblico, tra estetica e politica, tra intrattenimento e conoscenza.

La chiusura non può che essere una sfida: se tutto sembra tendere verso il flusso televisivo, la vera posta in gioco è riconoscere che non tutto diventa televisione.

I visual social media ci obbligano a pensare la complessità, a leggere le immagini come strumenti centrali di analisi sociale, e a comprendere che la loro forza non sta solo nel riempire il tempo, ma nel ridefinire le forme stesse della nostra immaginazione collettiva.

Il mondo digitale non è semplicemente televisivo. È più complesso, più contraddittorio, più stratificato. La televisione è un attrattore, ma non l'unico.

In un ecosistema dove convivono flussi, comunità, archivi e generazioni artificiali, la vera sfida per i professionisti dei media è abitare la complessità. Non vincerà chi produrrà più video, ma chi saprà creare valore oltre il flusso: spazi di senso, di relazione, di pensiero, di nuovi ed evoluti contenuti interattivi.

Fonti accreditate da poter approfondire:

Rapporto Censis sulla comunicazione 2024

Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form

Robert Putnam, Bowling Alone (2000)

Locatelli, The Algorithmic Turn (2023); Università di Padova, studi su Gen Z e feed algoritmici

Studi su AI generativa e media (2024–2025)

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.