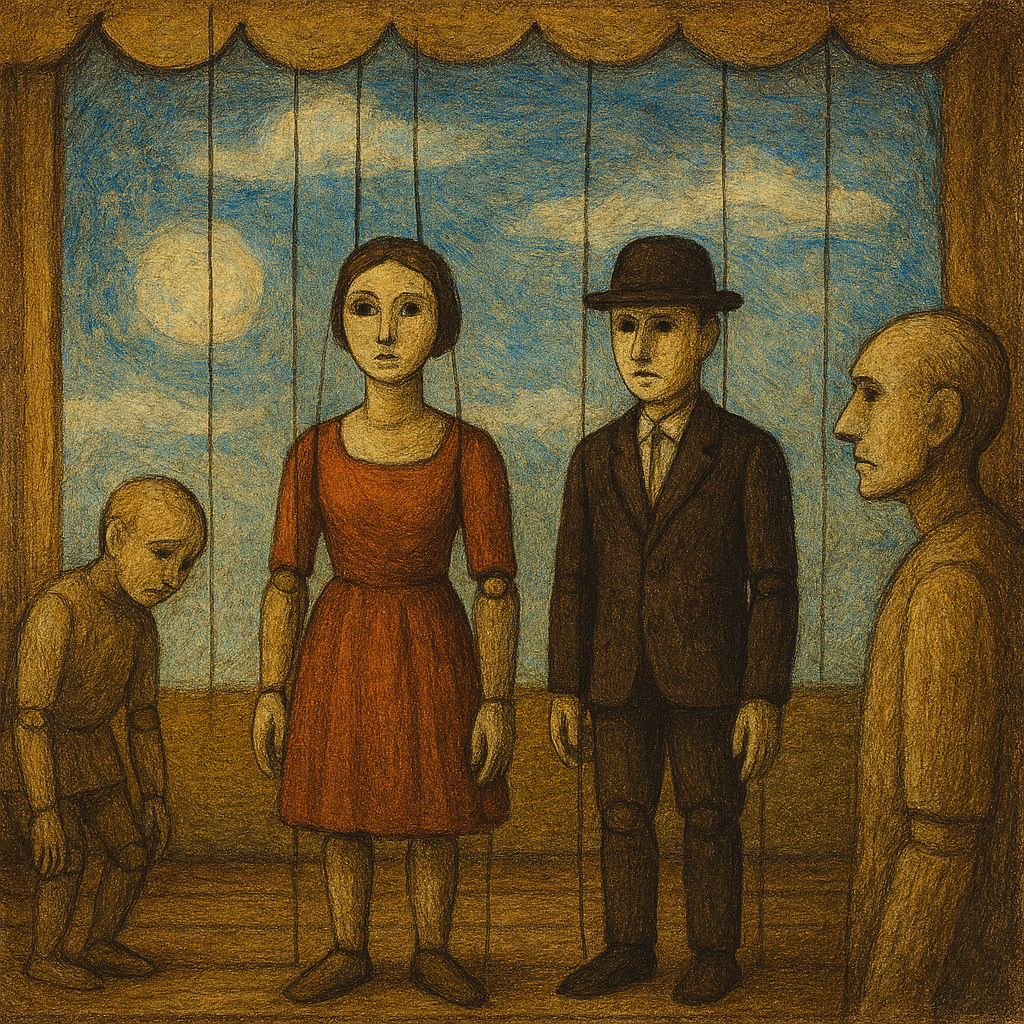

Quando il confine si assottiglia: perché lo “stato di polizia” non è un’eccezione ma una possibilità

C'è una frase che ritorna spesso, quasi come un riflesso condizionato: "A me non succederà mai". È la formula più efficace che le società moderne hanno inventato per anestetizzare la coscienza. È il modo in cui ci convinciamo che l'arbitrio, la violenza istituzionale, l'abuso di potere siano fenomeni marginali, circoscritti, destinati a colpire...