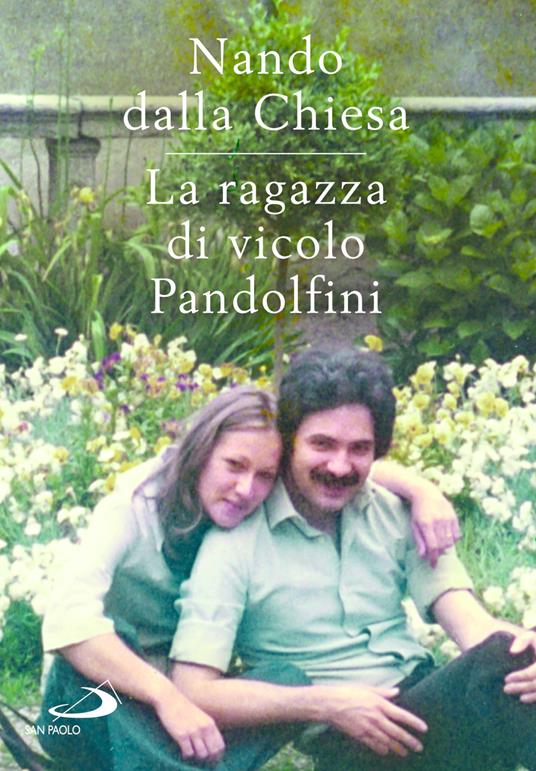

Ci sono libri che si sfogliano con leggerezza, e altri che si affrontano come si affronta un dolore antico: con rispetto, con cautela, con quella sorta di tremore che accompagna ogni gesto quando si teme di toccare qualcosa di troppo fragile. La ragazza di vicolo Pandolfini appartiene a questa seconda categoria. Non è un romanzo, non è un...

La rivoluzione necessaria: perché ha ancora senso scrivere (e leggere) romanzi

C'è un paradosso che attraversa il nostro tempo: mai come oggi sono stati stampati libri, eppure mai come oggi la lettura sembra avere così poco peso culturale. Le statistiche ce lo sbattono in faccia con crudele chiarezza: gli italiani leggono poco, pochissimo, quasi niente rispetto ad altri paesi europei. E allora la tentazione è quella del disincanto: "non c'è gusto a scrivere un buon romanzo", tanto verrà inghiottito da una marea di pubblicazioni effimere, spesso frutto di vanità o di improvvisazione più che di talento e rigore. Eppure, fermarsi a questo amaro bilancio significherebbe rinunciare alla parte più nobile della letteratura: la sua capacità di resistere, di sopravvivere alla massa indistinta, di fare da bussola interiore anche in mezzo al frastuono.

Perché non dovrebbe andare così

La storia insegna che la qualità non è mai stata figlia della quantità. Nell'Atene di Pericle si scrivevano decine di tragedie all'anno, eppure oggi ricordiamo Eschilo, Sofocle, Euripide. Nel Seicento francese i teatri parigini erano pieni di drammi mediocri, eppure noi leggiamo ancora Racine e Molière. Nel primo Novecento si stampavano centinaia di romanzi d'appendice che nessuno più nomina, ma Proust e Kafka restano colonne portanti della coscienza europea.

Il rumore di fondo è dunque una costante della storia culturale. La differenza la fa la capacità di creare strumenti, spazi e pratiche che consentano alla qualità di emergere e al lettore di riconoscerla.

La rivoluzione opposta

Se la diagnosi è che gli scaffali sono pieni di "carta inutile", la cura non è il disincanto, ma un ribaltamento di prospettiva: una rivoluzione silenziosa, contraria e ostinata. Non una guerra contro il superfluo, ma un impegno a far risplendere il necessario.

-

Educare alla lettura critica

Non basta invogliare a leggere: occorre insegnare a leggere bene. A scuola, a casa, nelle biblioteche, la sfida non è soltanto "aumentare i lettori", ma formare persone capaci di distinguere, selezionare, valorizzare. Un lettore critico è un filtro vivente: non inghiotte tutto, ma scarta, sceglie, riconosce. -

Ridare valore al tempo lento

Il romanzo non è un tweet, non è un post: è un tempo lungo, paziente, meditato. Scrivere e leggere romanzi è un esercizio di lentezza in un mondo che corre. Per questo è rivoluzionario. Coltivare la lentezza della lettura significa opporsi alla dittatura dell'immediatezza, recuperando la profondità che la superficialità digitale tende a erodere. -

Ripensare l'editoria come responsabilità

È troppo facile dire: "Gli editori pubblicano ciò che vende". Un editore autentico non è solo un commerciante: è un custode, un mediatore tra l'autore e il lettore. La sua missione non dovrebbe essere saturare il mercato, ma seminare futuro. E il futuro non si costruisce con il "prodotto", ma con l'opera. -

Restituire al romanzo il suo statuto filosofico

Un buon romanzo non è solo intrattenimento: è conoscenza. Ogni grande romanziere – da Dostoevskij a Musil, da Calvino a Gadda – ha fatto filosofia con altri mezzi, narrando ciò che i sistemi concettuali non riescono a catturare. Se riscopriamo questo, scrivere un romanzo non sarà più un atto di vanità, ma un gesto di ricerca della verità.

Perché ha senso continuare

Nonostante tutto, un buon romanzo troverà sempre il suo lettore. Magari non subito, magari non tra milioni, ma nel tempo. La letteratura ha il privilegio raro di non essere schiava dell'istante: i libri veri sanno aspettare. A volte restano invisibili per decenni, poi ritornano. Perché il valore letterario non è un dato di mercato, ma una forma di resilienza dell'umano.

Ecco perché non possiamo cedere al cinismo. Non dobbiamo augurarci che "nulla resti", ma il contrario: dobbiamo coltivare l'ostinata speranza che resti il meglio. È un atto di fiducia nella capacità del pensiero, dell'arte e della parola di attraversare i secoli.

Scrivere e leggere romanzi, oggi, è un gesto di resistenza culturale. È piantare semi in un terreno saturo di scorie, confidando che qualcuno, domani, sappia riconoscere i fiori tra le erbacce.

Non una giostra triste, dunque, ma un'arena in cui giocarsi ancora la dignità dell'intelligenza e della bellezza. Perché, al contrario di ciò che ammoniva Freak Antoni, in Italia dovrebbe esserci eccome gusto a essere intelligenti, e soprattutto a non smettere di scrivere e leggere bene.

Scrivere e leggere, oggi, è un atto di resistenza silenziosa: significa credere che la coscienza umana non si esaurisca nel rumore, ma trovi se stessa nella parola necessaria, limpida, autentica. Non serve che un libro parli a tutti: basta che parli a qualcuno con verità, perché in quell'incontro si custodisce la dignità stessa dell'uomo.

Nel panorama contemporaneo dell'immagine, dove l'intelligenza artificiale sembra spesso ridurre la figura dell'autore a un'ombra, l'opera di Caspar Jade si impone come un controcanto necessario. Non un fotografo che "usa l'AI", ma un autore che trasforma l'AI in un'estensione della propria sensibilità, un dispositivo capace di amplificare la sua...

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...