La pienezza del vuoto: il mistero che ci abita

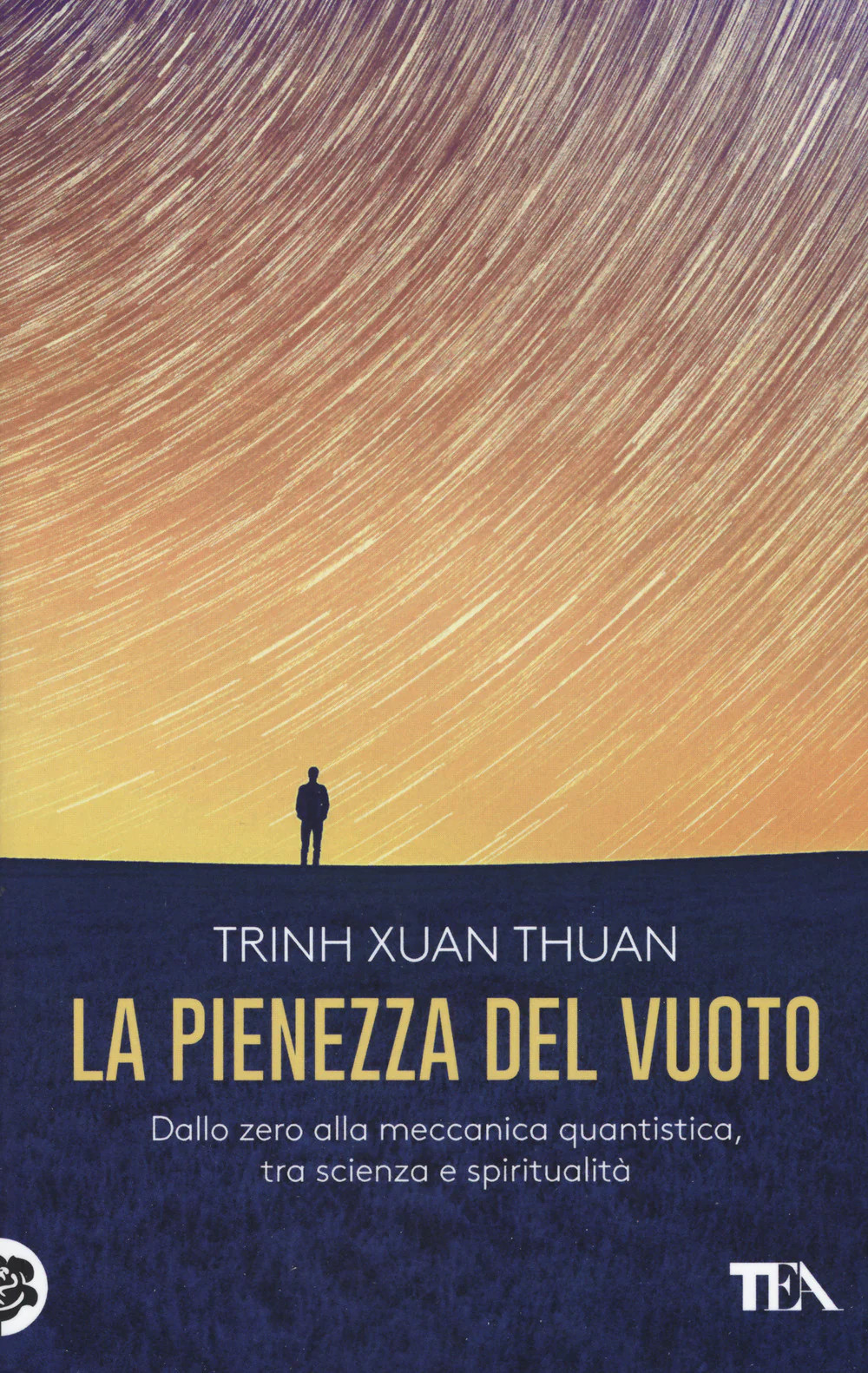

Che cos'è il vuoto? Di che cosa è fatto? Perché ci fa paura? Non è solo assenza, non è solo silenzio. È il grembo invisibile da cui tutto nasce. È il respiro dell'universo tra un battito e l'altro. È la soglia che separa e unisce, che dissolve e genera. Eppure, per l'uomo occidentale, il vuoto è spesso sinonimo di angoscia, di perdita, di morte. L'horror vacui non è solo una paura estetica: è una vertigine ontologica. Ma Trinh Xuan Thuan, astrofisico e pensatore, ci invita a ribaltare la prospettiva. Il vuoto non è il nemico. È il principio. È la possibilità.

Dal nulla al tutto: il viaggio della conoscenza

Nel suo libro, Trinh Xuan Thuan ci accompagna in una traversata che sfida i confini del pensiero. Dalla Genesi biblica al Tao Te Ching, da Aristotele ad Einstein, il vuoto si rivela come protagonista silenzioso della storia del sapere. Non è un'assenza da colmare, ma una presenza da comprendere. La fisica quantistica ci insegna che il vuoto non è vuoto: è un campo pulsante di possibilità, dove le particelle emergono e svaniscono come pensieri nella mente divina. La cosmologia ci mostra che l'universo è nato dal nulla, ma non da un nulla sterile: da un vuoto creativo, fecondo, vibrante. Le tradizioni spirituali orientali – dal buddhismo al taoismo – non temono il vuoto. Lo celebrano. Lo abitano. Lo riconoscono come spazio sacro, come condizione necessaria per il cambiamento, per la vita.

Il vuoto non è un'assenza da temere, ma il grembo da cui nasce l'essere. Esattamente come l'oscurità nutre le stelle, il nulla germina ogni possibilità, tessendo il dialogo silenzioso tra opposti che danza nell'intima trama dell'universo.

Ci confrontiamo con una classica "immagine ignota" — come la definisce Juan Eduardo Cirlot nel suo Dizionario dei simboli — dove l'indistinto ci avvolge in un'oscurità senza dimensioni, ed emerge un vuoto che non precede il mondo ma lo definisce silenziosamente, "epifania di quel nulla" che è insito nella nostra stessa visione. Proprio come scrive Italo Calvino, al margine dei versi di Montale, non possiamo vedere "come sia lo spazio in cui il nostro campo visuale non arriva", perché il margine rimane per definizione inesplorato. Eppure è in quell'area indefinita che si nasconde l'Hide-behind borgiano descritto nel Libro degli esseri immaginari — una presenza informale, "da un pulviscolo di vibrazioni fredde e informi", secondo il Calvino di Palomar — che ci sfida a ruotare su noi stessi, a compiere una vertiginosa giravolta mentale nell'incontro impossibile tra l'immagine intuita e il flusso del reale. Un'opera concettuale che suggella la nostra impossibilità con lo stesso destino del vuoto: "quel veloce nulla che distrae", per dirla con Alfredo Giuliani — un velo scivoloso che ci richiama verso un'assenza impossibile da colmare, ma cruciale da sentire. In parallelo, esiste un collegamento diretto fra ciò che vediamo e dove questa immagine si proietta nel nostro cervello — una connessione cruciale non solo in termini di curiosità scientifica, ma con conseguenze diagnostiche e riabilitative straordinarie. Ad esempio, la radiazione ottica trasporta le informazioni visive dalla retina alla corteccia visiva — un meccanismo che consente di localizzare lesioni a partire dal tipo di difetto nel campo visivo. In ambiti clinici, studi come quelli dell'IRCCS San Raffaele stanno dimostrando come l'analisi tempo-frequenza dei segnali EEG risponda diversamente a stimoli simbolici direzionali e non, e come questo possa diventare bio-marcatore per valutare disturbi visivi e impostare strategie riabilitative personalizzate. Così, il vuoto è anche questo: un "veloce nulla che distrae", per dirla con Alfredo Giuliani — uno spazio che sfugge alla vista, eppure vive nella nostra mente; un ponte tra il visibile e l'invisibile, tra l'assenza e quella presenza che plasma non solo il pensiero, ma la cura.

E forse potrebbe essere la chiave per padroneggiare la complessità del mondo riducendola al meccanismo più semplice.

Italo Calvino, 1983

Il vuoto come via teologica

La teologia cristiana parla di kenosi, lo svuotamento volontario di Dio nel mistero dell'incarnazione.

Un Dio che si fa vuoto per accogliere l'umano. Un Dio che rinuncia alla pienezza per donare libertà. Qui il vuoto non è negazione, ma amore radicale. Nel misticismo, il vuoto è la soglia dell'unità. È il luogo dove il sé si dissolve per incontrare l'Assoluto. È il silenzio che precede la Parola. È la notte oscura che prepara l'aurora.

Nel cuore della teologia cristiana risuona una forma suprema di svuotamento: la kenosi, quell'atto radicale in cui Dio si svuota — non di sé, ma delle prerogative divine — per assumere la fragile umanità. Come insegna l'apostolo Paolo nella Lettera ai Filippesi, "pur essendo nella forma di Dio, non considerò un tesoro da afferrare l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo" (Fil 2,6-7). In questo gesto estremo, il vuoto diviene atto d'amore, il grembo che accoglie la libertà dell'umano, non una negazione, ma un dono supremo.

Nel misticismo, questa stessa tensione verso il vuoto – quell'assenza che non è caduta, ma soglia dell'incontro con l'Assoluto – trova l'immagine della notte oscura, dello svuotamento del sé che conduce alla comunione con la Luce. È il silenzio che precede la Parola, la notte che prepara l'aurora dell'unione mistica.

Collegando questo orizzonte spirituale al simbolismo moderno, riecheggia l'«immagine ignota» di Cirlot, in cui un vuoto senza misure si impone come epifania di ciò che resta al di là dello sguardo; il margine inaccessibile evocato da Calvino; la creatura liminare borgiana, l'Hide-behind, che sfida la percezione spingendoci a ruotare su noi stessi. Il vuoto, infine, è quel "veloce nulla che distrae" (Giuliani), quel silenzio primordiale in cui l'umano si riconosce creatura e l'Assoluto diviene presenza nascosta.

In questa trama di teologia, misticismo e simbolismo, il vuoto non è rifiuto, ma spazio generativo, eco dell'amore di colui che, spogliandosi, apre la via alla libertà, e soglia dove il sé cede per lasciar spazio al Tutto.

Dialogo tra gli opposti: la danza cosmica

Thuan inoltre ci ricorda che l'universo è tessuto di dualità: Yin e Yang, materia e antimateria, attrazione e repulsione. Ma non sono in guerra. Sono in danza. Il vuoto è il palco su cui si muovono. È il ritmo che li guida. È la tensione che li tiene insieme.

In questa visione, il vuoto non è da temere. È da ascoltare. È da abitare. È da amare.

Etica del vuoto: interconnessione e responsabilità

Se tutto nasce dal vuoto, allora tutto è connesso. Le particelle, gli atomi, le galassie, gli esseri umani. Non siamo isole. Siamo nodi di una rete cosmica. E la felicità di uno dipende dalla felicità dell'altro. Questa consapevolezza non è solo mistica. È politica. È etica. È urgente.

Il vuoto come promessa

Il vuoto non è fine. È inizio. Non è assenza. È potenzialità. Non è morte. È mutamento.

Accettare il vuoto significa accettare la vita nella sua interezza. Significa riconoscere che il mistero non è da risolvere, ma da contemplare. Che il silenzio non è da riempire, ma da ascoltare.

E forse, nel cuore del vuoto, troveremo finalmente la pienezza che cerchiamo.

Il vuoto come promessa divina

Nel cuore del vuoto, la teologia cristiana scorge il gesto più audace dell'amore: kenosis, lo svuotamento volontario di Dio. Non una perdita, ma una scelta. Non una rinuncia, ma una donazione. Dio si fa vuoto per accogliere l'umano, si spoglia della sua gloria per abitare la fragilità. In quel vuoto si cela la libertà, la possibilità, la grazia.

Il vuoto, allora, non è solo cosmico o filosofico. È teologico. È il grembo dell'incarnazione, il silenzio che precede la Parola fatta carne. È la notte oscura che prepara l'aurora della resurrezione. È il luogo dove il sé si dissolve, non per annullarsi, ma per unirsi all'Assoluto.

Nel misticismo cristiano, come nelle tradizioni orientali, il vuoto è soglia. È spazio sacro. È l'inizio della comunione. E se Dio stesso ha scelto il vuoto per manifestarsi, allora forse anche noi, nel vuoto che ci spaventa, possiamo trovare la via per diventare pienamente umani.

Perché nel vuoto non c'è assenza. C'è attesa. C'è promessa.

C'è quel Dio che non vogliamo vedere.

Quando il confine si assottiglia: perché lo “stato di polizia” non è un’eccezione ma una possibilità

C'è una frase che ritorna spesso, quasi come un riflesso condizionato: "A me non succederà mai". È la formula più efficace che le società moderne hanno inventato per anestetizzare la coscienza. È il modo in cui ci convinciamo che l'arbitrio, la violenza istituzionale, l'abuso di potere siano fenomeni marginali, circoscritti, destinati a colpire...

Andrea Crespi, nato in Italia nel 1992, è oggi una delle presenze più riconoscibili e trasversali della nuova scena artistica italiana. Diviso tra Lugano e Milano, dopo gli studi in Design del Prodotto Industriale presso l'Istituto Europeo di Design (IED), ha costruito una ricerca che si muove con naturalezza tra comunicazione visiva, illusioni...

C'è un punto, in Vie privée, in cui la tensione smette di essere un semplice dispositivo narrativo e diventa un metodo di conoscenza. Rebecca Zlotowski costruisce il suo film come un'indagine che non mira a risolvere un enigma, ma a smascherare la fragilità strutturale di chi indaga. Lilian, psicanalista in crisi, non è l'eroina che...