L’elefante intero e la casa comune: un saggio sull’unità, Dio e il viaggio

L'evidenza nascosta: l'unità che sfugge

Le Upaniṣad proclamano: «Quaggiù non esistono differenze. Colui che crede di ravvisarle passa di morte in morte». È un'affermazione che rovescia la nostra percezione quotidiana. Noi vediamo differenze ovunque: individui, cose, eventi, culture. Eppure, secondo la tradizione indiana, questa molteplicità è illusione (māyā), mentre la verità ultima è l'unità del reale.

L'apologo dei ciechi e dell'elefante illustra bene il paradosso: ciascuno tocca una parte e la scambia per il tutto. L'elefante – simbolo del Brahman, dell'Assoluto – resta invisibile proprio perché è ovunque. Platone, con il mito della caverna, ci consegna un'immagine speculare: gli uomini vedono solo ombre e credono siano la realtà. In entrambi i casi, la verità è presente ma nascosta, evidente eppure inaccessibile.

L'Occidente, dimentico della lezione originaria di umiltà, ha scelto di dominare la molteplicità: città, macchine, tecniche, potere. L'Oriente ha scelto di dissolverla nell'Uno. Entrambi, forse, hanno smarrito il centro.

La parola «Dio»: ambivalenza e transizione

La parola «Dio» è ambigua perché contiene due significati radicalmente diversi:

Dio personale: padre, guida, interlocutore delle preghiere, custode dei mondi. È il Dio dei monoteismi, quello che Nietzsche dichiara "morto" nella Gaia scienza.

Dio assoluto: realtà abissale, impersonale, senza attributi, «senza secondo» (Vedānta), «senza compagno» (Islam). È il Dio dei mistici e dei filosofi, che non può morire perché non nasce.

Questa ambivalenza genera incomprensioni: Nietzsche e Arendt parlano di "Dio", ma ciascuno si riferisce a un significato diverso. La modernità sembra segnare il tramonto del Dio personale e l'affiorare del Dio assoluto. Ma il linguaggio non è pronto: restiamo prigionieri di malintesi.

La teologia negativa – «non è questo, non è quello» – diventa allora un metodo: circoscrivere l'Assoluto dicendo ciò che non è. Meister Eckhart lo esprime con forza: dire che Dio è buono è assurdo quanto dire che il sole è nero.

La crisi religiosa dell'Occidente e quella parallela dell'islam potrebbero derivare proprio da questa incapacità di distinguere i due significati di «Dio». La modernità è una fase di parto difficile: ciò che spinge per uscire è un elefante intero, ma la porta è stretta.

Il viaggio umanistico: Grecia, India, Islam

Viaggiare significa confrontarsi con l'altro. Kapuściński e Niebuhr si confondevano con i paesaggi, diventavano «tutto a tutti». Altri viaggiatori portano con sé la propria comunità e giudicano da lontano. L'autore sceglie una via di mezzo: come una lumaca porta con sé la casa greca, cioè la misura, la filosofia, Socrate come guida ironica e prudente.

Il giornalismo diventa metodo: inchiesta e comunicazione chiara, privilegio dell'immagine rispetto al concetto, della vita rispetto all'astrazione. Lo stile colloquiale non diminuisce la maestà di Dio, anzi la accresce.

India e Islam offrono due prospettive complementari:

India: Dio come giocatore che sorprende, trasforma, ride mentre l'uomo piange.

Islam: Dio come astuto, «il più abile nell'astuzia». La divinità appare come forza ironica e ludica, che destabilizza le certezze.

L'autore si fa scudo delle grandi autorità – Eliade, Corbin, Massignon – come un credente si difende con un nome divino custodito nella fodera dell'abito.

Verso un umanesimo aperto

Unire queste tre linee – l'unità nascosta, l'ambivalenza di Dio, il viaggio umanistico – significa riconoscere che la modernità è una fase di transizione. Stiamo passando dal Dio personale al Dio assoluto, dalla molteplicità dominata all'unità intravista, dal viaggio identitario al viaggio umanistico.

Il rischio è il fanatismo: religioso oggi, nazionalista ieri. L'antidoto è l'apertura, la tolleranza, la capacità di vedere l'elefante intero.

L'elefante intero è l'unità del reale. La parola «Dio» è il segno della nostra ambivalenza. Il viaggio umanistico è il metodo per attraversare culture senza perdere la misura.

La modernità è un parto difficile, ma forse è proprio in questa difficoltà che si nasconde la possibilità di una nuova visione: un umanesimo aperto, capace di abbracciare Grecia, India e Islam, capace di ridere con Dio mentre l'uomo piange, capace di vedere l'evidenza nascosta.

In uno dei suoi testi sacri che l'India chiama Upaniṣad, leggiamo: «Quaggiù non esistono differenze. Colui che crede di ravvisarle passa di morte in morte».

Il mondo è uno. Noi però lo vediamo pieno di differenze. Che paradosso è mai questo?

Chi consegue l'unità, continua il testo, si lascia alle spalle la morte. Non so se sia vero, ma ho voluto verificare.

Probabilmente la conoscete. È la storia dei ciechi e dell'elefante. È stata raccontata migliaia di volte, in forme sempre diverse che hanno però un nucleo comune. Forse è di origine persiana o indiana, non sappiamo. Non è una storia buffa. Ma ve la racconto lo stesso perché costituirà il filo conduttore di questo libro. Eccola. Sei ciechi (o cinque o quattro) vivono in un paesino dell'Indostan (o della Persia). Arriva uno straniero (talvolta un re) a dorso di un elefante. I ciechi cominciano a tastare l'animale. «È una grossa colonna» dice il cieco che tocca una zampa. «È una canna ruvida» dice quello che tocca la proboscide. «Vi sbagliate, ragazzi, è un enorme ventilabro» dice un altro palpando un orecchio. «È una fune» dice il cieco che stringe la coda. Continuano a discutere a lungo. L'elefante è simbolo di una realtà particolare che gli indù chiamano «brahman», i musulmani «Allāh» – parola che indica però molte altre cose – e Meister Eckhart, uno dei grandi mistici dell'Occidente, «divinità». Di questa realtà unica i ciechi hanno una conoscenza parziale. Non sanno che, in certe condizioni, le cose possono pervenire a un'abbagliante unità. Passano così «di morte in morte», come dice l'Upaniṣad. I ciechi, naturalmente, siamo noi.

Dov'è l'elefante? È dovunque (vedremo chi è a dirlo), risplende come migliaia di soli, ma paradossalmente noi non lo vediamo: «Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono». È un bel mistero, no? Siamo davanti a una realtà che occupa per intero il nostro campo di coscienza ma che ci sfugge del tutto. Questo breve apologo ci introduce a una categoria particolare: l'evidenza nascosta, l'ignoto palese.

Noi occidentali non sappiamo dire cosa sia l'elefante nella sua interezza. Non abbiamo nemmeno una parola specifica per nominarlo. Qualche volta lo chiamiamo «Dio». Ma l'elefante non è Dio nel senso che noi attribuiamo di solito a questa parola. Lo è in un senso completamente diverso. Così, per evitare confusioni, siamo ogni volta costretti a precisare: quando dico «Dio» non penso a un padre o a un amico, al creatore e al signore dei mondi, destinatario delle preghiere nei templi, nelle chiese, nelle sinagoghe, nelle moschee, non penso alla guida, al salvatore, al protettore degli uomini. Non so se un Dio simile esista, ma comunque non è a lui che penso; quello è l'elefante in frammenti, mentre io cerco di trovare l'elefante intero. Che cos'è l'elefante intero? Semplice: è l'unità del reale.

Che cos'è l'unità del reale? Se un giorno ve lo chiedono, e quel giorno vi sentite bene e, soprattutto, niente ma proprio niente limita la vostra spontaneità, potete alzare la mano e additare il gatto spelacchiato in fondo al cortile o il minestrone nella pentola. È una risposta ruvida, stupefacente, degna di un maestro zen. Personalmente, non ne sono capace: per me è troppo. Così scrivo questo libro.

Il vecchio apologo orientale dell'elefante ha un parallelo occidentale nel mito della caverna narrato da Platone e dal suo portavoce Socrate nella Repubblica. Alcuni uomini vivono in una caverna. Sono rassegnati a quella vita di buio e isolamento. Peggio ancora: non sanno nemmeno che la loro è una vita di buio e isolamento. Non immaginano che sia possibile un'altra vita. Su una parete di fronte a loro danzano delle ombre. Gli uomini non vedono altro. Sono affascinati da quelle ombre che prendono per la realtà. Si sbagliano. Per vedere la realtà, dovrebbero girare la testa, riuscire a girare la testa (nessuno ha detto che sia facile) verso la luce del giorno.

Con il trascorrere dei millenni, l'Occidente ha dimenticato questa originaria lezione di umiltà. Oggi gli occidentali, nella stragrande maggioranza, sono certi di avere a che fare con la realtà, come dimostra, secondo loro, il potere che hanno di modificarla. Guardate le città che si espandono, gli aerei che solcano il cielo, le trivelle che perforano i fondali marini, la povertà che arretra, la vita che si allunga: non siamo diventati, come profetizzava Descartes, «signori e padroni della natura»? Questa visione del mondo improntata alla conquista è completamente diversa dalla visione più tradizionale, sommersa e sempre meno visibile, che è quella dell'islam e dell'India – i nostri due principali «Altri». Essa alimenta dall'interno ciò che con le parole di Samuel Huntington potremmo chiamare scontro di civiltà, anche se sarebbe meglio definirlo scontro di culture. Come riuscire a intenderci se abbiamo due concezioni diverse della realtà? Del senso della vita? Del rapporto con il mondo? Con il tempo? Del centro e della periferia? Dell'uso della ragione?

Da una parte o dall'altra, dalla nostra o dalla loro, si sono prodotti – come, quando, perché? – una deviazione, un allontanamento dal centro, una deriva dell'intelligenza.

Una frase o una parola sono ambigue quando contengono due o più significati poco o male differenziati. È il caso della parola «Dio», che indica l'essere personale, amico e guida degli uomini cui ho accennato sopra – è il primo significato, quello che viene subito in mente –, ma anche una realtà abissale, impersonale, senza forma né volto, liscia, erta, vertiginosa, innominabile, da cui sono risucchiati alcuni «mistici» – un'altra parola che andrà spiegata –, filosofi, poeti, artisti e anche, può succedere, uomini assolutamente comuni.

Al duplice significato della parola «Dio» corrispondono due diverse forme di approccio: da un lato, una mistica «unitiva», rappresentata in Occidente da Plotino o Meister Eckhart, dall'altro una mistica dualistica, di cui è emblema, fra tanti altri, Teresa d'Ávila. Le due forme sono aggrovigliate tra loro, intrecciate più o meno strettamente, al punto che le differenze sembrano fondersi come i raggi di una ruota nel mozzo.

Questa ambivalenza non è molto nota. Per alcuni studiosi – filosofi, sociologi, scienziati e persino teologi – la parola «Dio» ha un senso univoco, stabilito una volta per tutte. Sul piano semantico è una bizzarria, un po' come se non avessimo che un'unica parola per indicare il sole e la luna: ne scaturirebbe una quantità di malintesi e di assurde discussioni fra gli astronomi, facilmente evitabili introducendo una parola specifica, come hanno fatto gli indù tanto tempo fa.

Un esempio: quando nella Gaia scienza Nietzsche annuncia, nel profluvio di parole messe in bocca a un folle, che «Dio è morto», capiamo che usa la parola «Dio» nel suo senso più diffuso: si riferisce al Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, Gesù, Maometto, sensibile al cuore, che del resto oggi sembra impiegare molto tempo a morire. Non importa. La diagnosi di Nietzsche è: i fedeli si rivolgono a qualcuno che non li ascolta più, non risponde più, non li premia più, non li protegge più, non li punisce nemmeno più: il grande Referente è morto. Finalmente liberi!

Ma quando, in Il pensiero e le considerazioni morali, Hannah Arendt scrive che la frase di Nietzsche è «un'evidente assurdità», una frase semplicemente insensata, lei si riferisce all'altro significato della parola: il Dio senza qualità e attributi, senza fenditure e asperità, metafisico buco nero a cui i teologi applicano talvolta, a torto, l'aggettivo «trascendente». Questo Dio non può morire visto che non nasce. Poiché non entra in quel tunnel senza uscita che chiamiamo «divenire» (un elefante non può entrarci), questo Dio non può uscirne. È un luogo comune della teologia.

Fra il Dio nudo dei mistici e il Dio antropomorfo dei credenti c'è una incompatibilità logica. Il primo, in quanto assoluto, non ammette nessuna realtà esterna a sé. È questa la sua caratteristica principale: fa tabula rasa della diversità. È «senza secondo» dice il Vedānta, il grande pensiero dell'India; «senza compagno» dice l'islam. Lui è dovunque volgiate lo sguardo, in alto, in basso, dentro, fuori. Ma allora perché non lo vediamo? Il grande inghiottitore non può essere oggetto di conoscenza perché, se così fosse, dovremmo immaginare un soggetto conoscente diverso da lui. Impossibile. Da questo punto di vista è simile alla cosa in sé kantiana, inaccessibile all'intelletto umano, o alla materia oscura, non individuabile dalla fisica.

Se la realtà non ha esterno, allora dobbiamo chiederci quale sia lo statuto degli esseri che invece un esterno ce l'hanno, o sono come noi convinti di averlo, e quanto sia fondata tale convinzione.

Il Dio personale e il Dio assoluto differiscono tra loro come il cielo e la terra, dice un teologo. Tuttavia l'esperienza mostra che esistono valichi, risonanze, emozioni, interazioni tra silenzio e parola, vuoto e pieno, parete nord e parete sud. Quando, come annuncia Nietzsche, il Dio dei credenti muore – poniamo in questo momento –, che cosa accade? Una risposta che cercherò di suffragare è questa: quando Dio muore, il suo posto viene preso ancora da Dio, ma nell'altro significato del termine, quel significato oscuro che tenterò di chiarire in questo libro. Se tale intuizione è corretta, il fenomeno proteiforme che chiamiamo «modernità» contiene in nuce qualcosa di nuovissimo, sbalorditivo, persino sconcertante, di cui possiamo scorgere già i segni premonitori.

Da qualche tempo, l'uomo occidentale si sta allontanando dal Dio personale lasciatogli in eredità dalle generazioni precedenti. Umano, troppo umano, pensa. Sta in piedi, a braccia conserte, con l'atteggiamento un po' rigido di chi ci è cascato una volta ma non ci cascherà di nuovo, e aspetta, scrutando l'orizzonte: che cosa succederà? Il parto è difficile. Quello che spinge per uscire è un elefante intero. E la porta è stretta...

Quello che forse accadrà, possiamo continuare a chiamarlo Dio ma anche «niente» o «ciò», oppure, come François Cheng, l'«Aperto». Per ora, è soltanto una macchia scura sullo schermo. Si ingrandirà? Come potrebbe l'immutabile ingrandirsi? Dite che sta cadendo una squama? Questa grande svolta che chiamiamo modernità sarebbe una squama che si stacca e cade dai nostri occhi? Sempre più rapidamente, dite? Una cosa è certa: nella fase di transizione in cui viviamo, dalla scomparsa alla comparsa di «Dio», l'uomo è privo di qualcosa che per lui è essenziale come il sole per la terra e la luce per le piante. Sì, questo qualcosa potremmo chiamarlo «senso della vita».

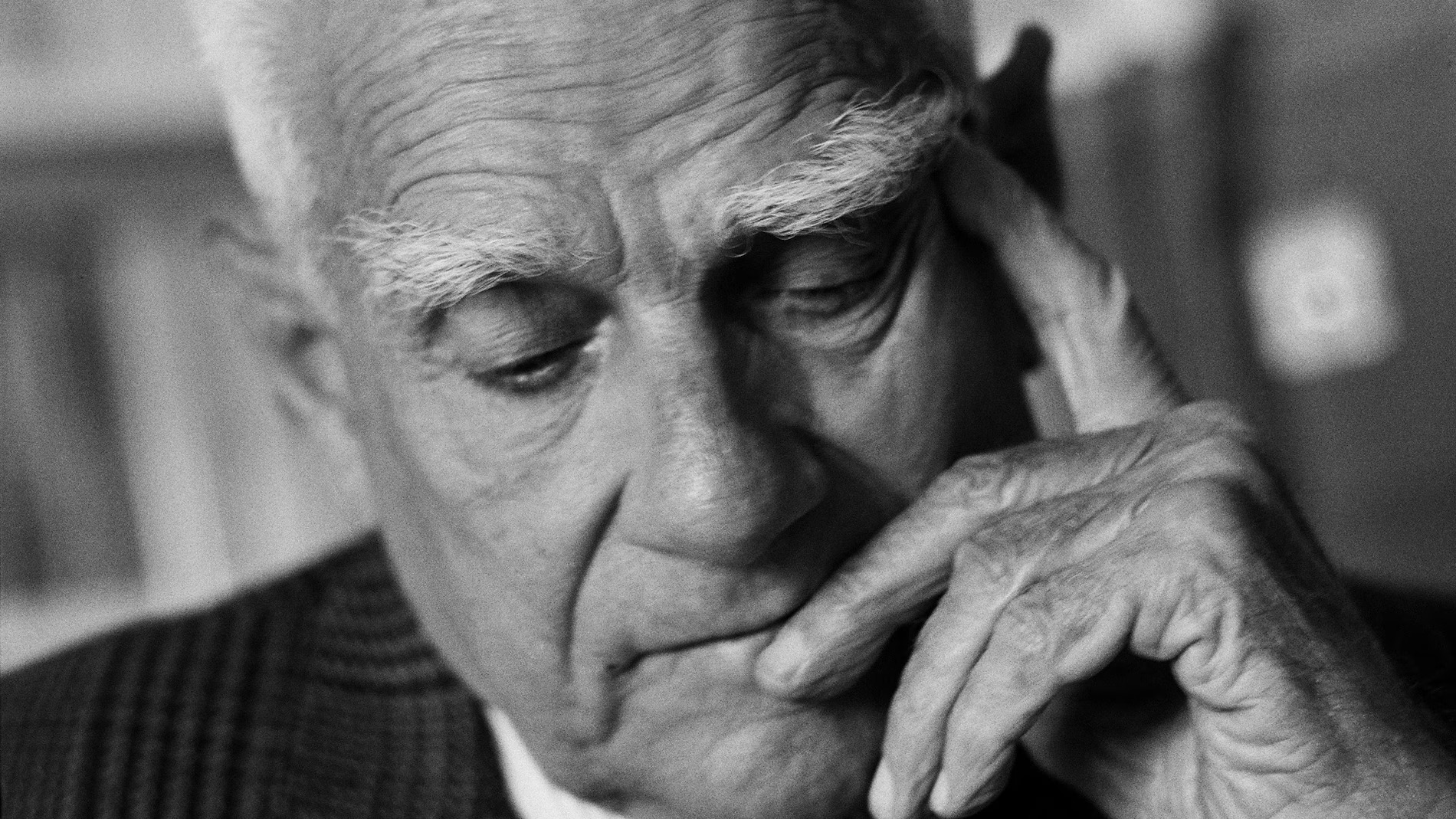

Obiezione: nella parola «Dio», lei distingue due realtà, d'accordo, ma perché avremmo dovuto aspettare proprio lei, l'autore, per vederci chiaro in una questione che comunque richiama l'attenzione universale da due o tremila anni? La verità è che nessuno stava aspettando me. Il rischio di confusione è stato segnalato a più riprese. Ma quando teologi, filosofi o mistici hanno deciso di guardare da vicino – e qui penso a Meister Eckhart in Occidente o a Manṣūr al-Ḥallāj nell'Islam – sono diventati, ciascuno nel proprio ambiente, bersaglio dei seguaci del pensiero chiuso, quelli che noi chiamiamo «integralisti», e sono stati ridotti al silenzio. Quando hanno trovato ascolto, il loro pubblico era così debole e sparuto che vale la pena di riformulare con parole nostre ciò che loro hanno detto e sottolinearne l'importanza, oggi ancor più di ieri.

Non è escluso che l'ampio disinteresse dell'Occidente per la religione e la crisi parallela che si allarga nell'islam siano dovuti, tra l'altro, alla nostra incapacità di spiegare che cosa intendiamo con la parola «Dio».

Quando si affronta un argomento del genere – molto diverso, per esempio, dalla malattia della patata in Irlanda nell'Ottocento – c'è veramente il pericolo di partire per la tangente. Bisogna dunque rimettere spesso i piedi a terra, e aggrapparsi anche al più piccolo arbusto, come quando infuria il vento. Ecco perché ho imperniato la mia indagine su un certo numero di nomi divini, alcuni provenienti dall'induismo, altri dall'islam – rispettivamente la più antica e la più recente delle religioni. I nomi sono stati i miei punti fermi. Hanno guidato e scandito il mio lavoro.

Quali nomi divini? Tutte le religioni definiscono Dio, anche solo per dire che è fondamentalmente indefinibile. Tali nomi non hanno connotazioni dogmatiche. Non sono proprietà di nessuno. Offrono materia di riflessione a chiunque, che sia seguace di una religione o no. Per questo sono moderni.

Una prima serie di epiteti indica il dio personale, quello di cui Nietzsche annuncia la morte: Dio è il clemente, il misericordioso, il signore, colui che governa i mondi, il custode... Una seconda serie indica il Dio abissale dei mistici (di alcuni mistici) e dei filosofi: Dio è l'immutabile, l'isolato, il senza uguali... Lo si «circoscrive» – espressione molto inadeguata – dicendo ciò che non è: no, l'elefante non è una fune, non è un ventilabro, non è una colonna, no, no, ragazzi, continuiamo a cercare, cerchiamo meglio.

Non è questo, non è quello.

Né... Né.

Questo procedimento è talvolta chiamato «teologia negativa». Secondo Meister Eckhart dire che Dio è buono è assurdo quanto dire che il sole è nero.

Perché la scelta è caduta sull'induismo e sull'islam? I nomi divini dell'ebraismo e del cristianesimo non sono altrettanto ricchi e variegati? Prendiamo un abitante di Sirio e mettiamolo su questa nostra complicata terra. L'alieno non ha ancora perso il suo sguardo ingenuo. Gli basta un'occhiata per distinguere nella religione – fenomeno vasto, multiforme, brulicante, e qualche volta disgustoso – tre famiglie: i monoteismi (ebraismo, cristianesimo, islam), le due grandi religioni dell'India (induismo e buddhismo) e i tre «grandi fiumi» cinesi (taoismo, confucianesimo e buddhismo sinizzato).

Se volevo che la mia indagine fosse esaustiva e coprisse un ampio spettro del fenomeno religioso, non dovevo prendere due religioni della stessa famiglia, come l'islam e il cristianesimo, ma due religioni con sensibilità e forme espressive diverse. Il buddhismo, versione laica dell'induismo, non faceva al caso mio perché riserva una posizione marginale agli dèi. Il taoismo nemmeno, perché evita per pudore di dare un nome all'assoluto e si limita a una definizione minimale: Tao. Il confucianesimo era escluso per mille motivi. Restava, sul versante più orientale, l'induismo con le sue migliaia di divinità, che sono altrettante maschere del brahman. Fra le religioni monoteistiche si è imposto l'islam, che assegna ai nomi divini una funzione centrale, formalizzata, canonica.

Ma perché coprire un ampio spettro del fenomeno religioso, secondo le modeste intenzioni dell'autore? Questo libro si propone anzitutto di gettare un po' di luce su un senso riposto della parola «Dio», ma risulterebbe ancora più utile se riuscisse all'occasione a mostrare quanto affini siano due grandi religioni come l'islam e l'induismo, che si sono dilaniate per un millennio. In un secolo che minaccia di diventare fanaticamente religioso, come quello trascorso è stato fanaticamente nazionalista, non dobbiamo trascurare nulla che possa aiutarci ad allargare le nostre vedute ed essere più tolleranti.

C'è un modo di viaggiare che tutti elogiano, e consiste nell'adottare integralmente usi e costumi dei paesi visitati. Ryszard Kapuściński, l'autore polacco di Ebano e corrispondente dell'agenzia stampa polacca PAP, viaggiava in questo modo, proprio come Carsten Niebuhr, l'unico sopravvissuto della spedizione danese partita nel gennaio 1761 alla volta dell'Arabia Felix – avventura magistralmente raccontata da Thorkild Hansen nel libro Arabia Felix. Questi uomini si confondevano con il paesaggio: africani con gli africani, arabi con gli arabi, poveri con i poveri, vivi con i vivi, morti con i morti, «tutto a tutti», come l'apostolo Paolo. Ma c'è un altro modo di viaggiare, e consiste nel frequentare i propri connazionali anche agli antipodi, non rinunciare alle proprie abitudini gastronomiche e sparlare degli indigeni...

«Partire è un po' morire, morire è partire un po' troppo» diceva un tale non privo di perspicacia. Bisogna prendere sempre una via di mezzo. Io mi sono inoltrato nel mondo estraneo delle grandi religioni orientali come una lumaca: con la mia casa sulle spalle. Quale casa? La nostra casa comune, la Grecia, in cui ogni elemento ha posto e misura. Mi ha accompagnato Socrate, che è stato talvolta paragonato al saggio indiano. La sua benevola ironia, la sua mitezza, il suo sguardo penetrante hanno rappresentato un utile contrappeso ai voli mistici dell'India e dell'islam. In questa via ferrata, Socrate è stato per me corda, casco e imbracatura. Come? Islam, India, Grecia? Non è troppo per un uomo solo? E uno degli adagi prediletti della Grecia non era appunto: «Nulla di troppo»? L'uomo dotato di senso della misura pone un limite alla propria ricerca. Per cercare di rispondere a questa obiezione mi rifarò più avanti alla figura dell'umanista, colui che abbraccia troppe cose. L'umanista mi soverchia, come l'elefante soverchia i ciechi, ma il suo ideale è il mio, e lo considero di grande attualità in questa nostra epoca di ripiegamento identitario.

Visto che agli amici non si deve nascondere la verità, ammetto di avere esercitato per molto tempo il mestiere di giornalista, denigrato da persone serie, che a volte lo sono veramente, come Schopenhauer, o da altre che credono di esserlo e non lo sono. Si tratta di una professione basata in linea di massima su due princìpi: svolgere un lavoro d'inchiesta e poi presentarne i risultati in forma rigorosa e gradevole, utile e piacevole, ai lettori, agli ascoltatori o agli spettatori. Ricordandomi del mio vecchio mestiere, ho privilegiato fin dove possibile la vita all'astrazione, l'immagine ai concetti, i fatti, le vicende e talvolta persino gli aneddoti alla teoria. Mi è sembrato che uno stile colloquiale o una certa semplicità non fossero in contrasto con la maestà di Dio – la quale anzi ne risultava accresciuta, come la nobiltà di Don Chisciotte dalla presenza del fedele Sancho.

L'islam dice che Dio è astuto, anzi «il più abile nel giocare d'astuzia». L'India dice che è un giocherellone, e che si diverte a fare scherzi sorprendenti. Il topo diventa elefante, e viceversa. Colui che prega prosternato nella polvere si ritrova catapultato fra le stelle. Nella giara c'era acqua e ora – sorpresa! – c'è vino. Poi il vino ridiventa acqua. Così scorre la vita degli uomini, da un profeta all'altro. Ma per noi è una nuova sorpresa. Dio ride molto mentre l'uomo, che pure è fatto a sua immagine, piange molto.

Non sarebbe giusto concludere questo prologo senza un ringraziamento ai grandi professori universitari e ai grandi studiosi che hanno permesso a uomini in cerca di una visione aperta – l'unica auspicabile in un mondo aperto – di compiere qualche passo avanti. Altri raccolgono dove loro hanno seminato. In particolare, per il versante indiano di questo libro ho utilizzato le opere di Mircea Eliade, Olivier Lacombe, Jean Varenne; per l'islam quelle di Michel Chodkiewicz e Henry Corbin, Jacques Berque e Louis Massignon. Ho tenuto sottomano l'opera di consultazione di Daniel Gimaret, Les Noms divins en Islam, ma ho attinto a quella più maneggevole di Maurice Gloton, Les 99 Noms d'Allâh. Mi faccio scudo di queste alte autorità come un credente si difende dagli imprevisti della vita con la scritta di un nome divino custodita gelosamente nella fodera dell'abito.

Hervé Clerc

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.