L’approfondimento come forma di vita: la biblioteca di Mughini e il dovere di diventare migliori

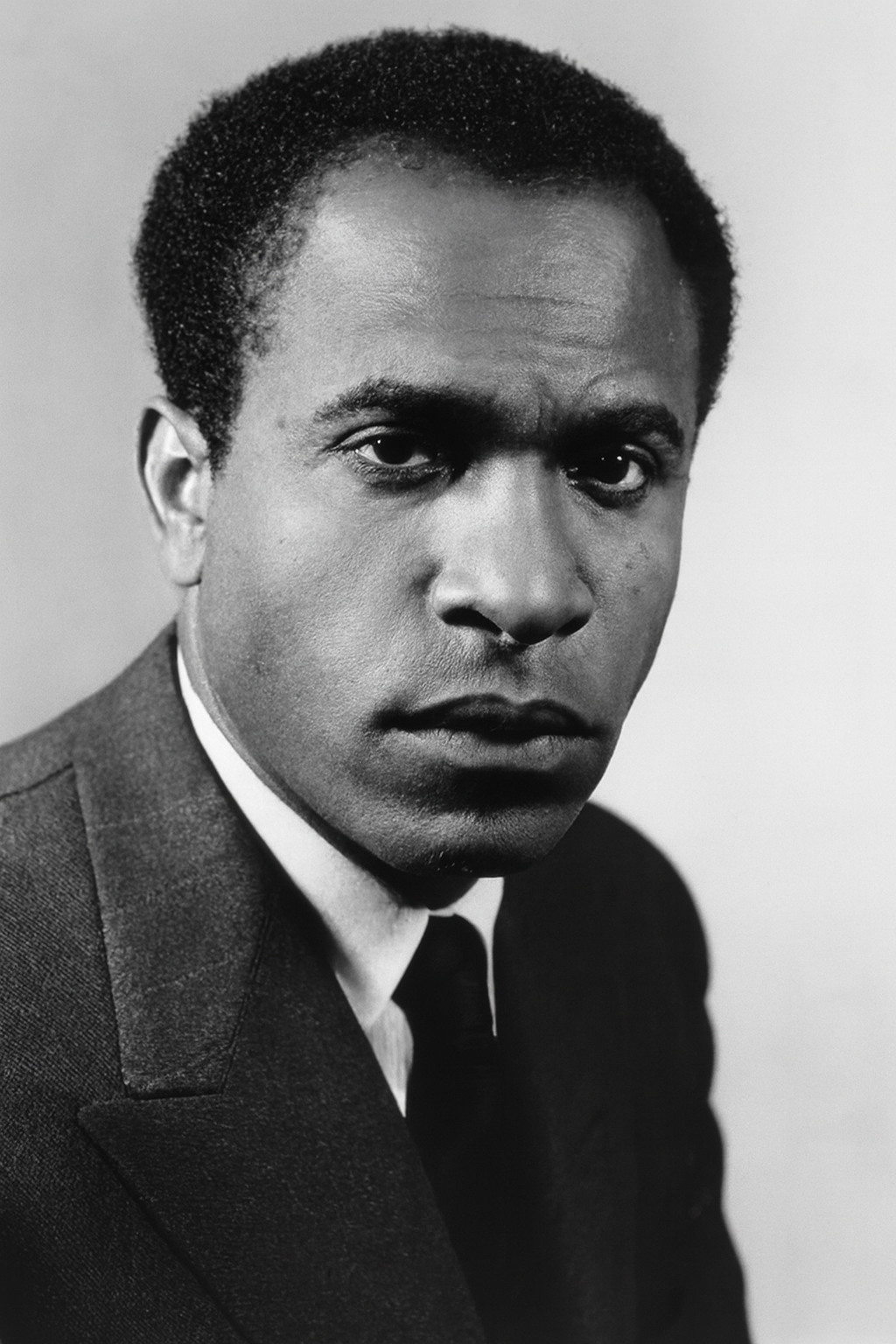

Nel gesto di Giampiero Mughini che si separa dalla sua collezione sterminata di libri rari, c'è qualcosa che va oltre la malinconia del distacco. C'è una lezione, silenziosa e potente, sull'urgenza dell'approfondimento. Quei volumi non sono semplici oggetti: sono prove tangibili di una vita vissuta dentro le pieghe della complessità, della bellezza, della contraddizione. E in un tempo che premia la velocità e la superficie, Mughini ci ricorda che diventare persone migliori passa da lì: dalla capacità di cercare, leggere, capire, scegliere.

Una biblioteca come autobiografia

Le prime edizioni di Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti… non sono solo nomi. Sono voci che hanno interrogato l'Italia, la lingua, la coscienza. Mughini li ha cercati "in capo al mondo", come si cerca un senso, una compagnia, una verità. E ha tenuto per sé i tre libri di Italo Svevo, "di leggendaria rarità", e quelli di Umberto Saba, perché Trieste gli appartiene. Carlo Dossi, invece, lo ha scelto per somiglianza: "Credo di somigliargli", dice. E in quella frase c'è già tutto: leggere per riconoscersi, per specchiarsi, per diventare.

L'approfondimento come atto etico

Approfondire non è solo leggere. È scegliere di non accontentarsi. È rifiutare la semplificazione, la scorciatoia, il pensiero pigro. È il contrario dell'ignavia. In Pavese c'è la tragedia dell'inadeguatezza, in Calvino la geometria dell'immaginazione, in Campana il delirio lucido della poesia. Gadda ci insegna che la lingua può esplodere, Sciascia che la verità è sempre scomoda. Fenoglio ci porta nella Resistenza, Pirandello nella maschera, Bassani nel dolore borghese, Moravia nel vuoto esistenziale, Bianciardi nella rabbia contro il sistema. Montale e Ungaretti, infine, ci insegnano che la parola può essere pietra o luce.

Leggere questi autori non è solo un esercizio intellettuale. È un atto di responsabilità. È il tentativo di diventare più capaci di ascolto, di giudizio, di empatia. È il rifiuto della superficialità come stile di vita.

La vecchiaia come curatela

Mughini, a ottantacinque anni, dice che deve "gestire la sua vecchiaia". Lo dice con ironia, ma anche con lucidità. E in quella gestione c'è un gesto curatoriale: vendere i libri, ma accompagnarli con un catalogo, firmarli, lasciarli andare con dignità. È una forma di resistenza: se non posso più tenerli, almeno li racconto. E così, anche il distacco diventa approfondimento.

Diventare migliori: un dovere culturale

[Voci che insegnano a vivere: 13 citazioni per approfondire]

Cesare Pavese

"Verrà la morte e avrà i tuoi occhi". Una poesia che è già epitaffio, dove l'amore e la fine coincidono.

Italo Calvino

"Le città sono un insieme di molte cose: di memoria, di desideri, di segni di un linguaggio". Da Le città invisibili, dove l'urbanistica diventa metafisica.

Dino Campana

"Ho visto il mondo come un delirio, come un sogno". La voce di chi ha attraversato la follia per scrivere I Canti Orfici.

Carlo Emilio Gadda

"La verità è un concetto che si sfalda appena lo si tocca". Il pasticciaccio non è solo un giallo, ma una metafora dell'Italia.

Leonardo Sciascia

"La verità è nel fondo di un pozzo. Bisogna calarsi". Da Il contesto, dove la giustizia è sempre in bilico.

Beppe Fenoglio

"Io sono un partigiano. Non posso essere altro". La Resistenza come destino, non come scelta.

Luigi Pirandello

"Così è (se vi pare)". La relatività della verità, la maschera che cambia con lo sguardo.

Giorgio Bassani

"Il tempo è la sostanza di cui sono fatto". Nel giardino dei Finzi-Contini, il tempo è elegia e condanna.

Alberto Moravia

"La noia è il sentimento autentico della modernità". Un vuoto che non si riempie, ma si osserva.

Luciano Bianciardi

"La vita agra è quella che ci tocca vivere, non quella che ci raccontano". Milano come macchina che tritura sogni e ideali.

Eugenio Montale

"Codesto solo oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". Da Ossi di seppia, il rifiuto come forma di identità.

Giuseppe Ungaretti

"M'illumino d'immenso". Un verso che è esplosione, sintesi, miracolo.

Italo Svevo

"La coscienza di Zeno è la coscienza di tutti". Il primo romanzo psicoanalitico italiano, dove il vizio è verità.

In un'epoca che ci spinge a essere veloci, reattivi, performanti, Mughini ci ricorda che la profondità è una scelta. Che leggere Gadda è difficile, ma necessario. Che capire Saba richiede tempo, ma restituisce umanità. Che collezionare libri non è accumulare, ma costruire una mappa dell'anima.

Diventare migliori non è un fatto morale astratto. È un dovere culturale. È il compito di chi vuole vivere con dignità, pensare con precisione, parlare con verità. E forse, come dice Mughini, anche scrivere un articolo ogni martedì può essere una forma di dieta intermittente: non solo per il corpo, ma per lo spirito.

IN ALTRE PAROLE..

Lettura come responsabilità: una prospettiva equilibrata

Sì, leggere questi autori — Pavese, Gadda, Sciascia, Moravia, Montale, e gli altri — non è solo un gesto intellettuale. È un incontro con coscienze che hanno interrogato il proprio tempo, spesso con dolore, sempre con rigore. Ma è anche vero che non tutti i lettori sono chiamati a diventare esegeti o filosofi. La responsabilità non sta nel grado di competenza, ma nella qualità dell'attenzione.

L'ascolto non è solo comprensione del testo, ma disponibilità a lasciarsi modificare.

Il giudizio non è condanna, ma discernimento: saper distinguere ciò che è profondo da ciò che è decorativo.

L'empatia non è adesione sentimentale, ma capacità di riconoscere l'altro nella sua irriducibile alterità.

Contro la superficialità, ma senza elitismo

Il rifiuto della superficialità è sacrosanto, ma va distinto da un certo snobismo culturale. Non si tratta di opporre "alto" e "basso", ma di difendere la profondità come possibilità per tutti. Anche chi legge lentamente, anche chi si ferma su una sola frase, può vivere quell'atto come trasformazione.

Ecco perché la biblioteca di Mughini non è solo una collezione: è una mappa di scelte, di affinità, di ferite. E il suo gesto — separarsi dai libri, ma firmare il catalogo — è un modo per dire che la cultura non si possiede, si attraversa.

Equilibrio: tra rigore e accessibilità

Una risposta giudiziosa riconosce che l'approfondimento è necessario, ma non sempre facile. Che la responsabilità culturale è un dovere, ma anche una gioia. Che leggere Montale può essere difficile, ma anche liberatorio. E che il vero nemico non è chi non legge, ma chi finge di farlo senza ascoltare.

In fondo, diventare migliori non è un traguardo, ma un processo. E questi autori — con le loro contraddizioni, le loro oscurità, le loro verità — ci accompagnano proprio in quel cammino.

C'è qualcosa di profondamente rivelatore nella storia di Alberto Ravagnani, giovane prete cresciuto all'ombra di un imperativo semplice e terribile: essere bravo. Bravo figlio, bravo adolescente, bravo seminarista, bravo sacerdote. Una traiettoria che, più che un cammino spirituale, somiglia a un esercizio di sopravvivenza emotiva, a una forma di...

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....