Irving Penn: l’occhio che ha insegnato alla società a guardarsi

Nel pantheon della fotografia del XX secolo, Irving Penn non è solo un nome: è una soglia. Una soglia tra la moda e la memoria, tra l'effimero e l'eterno, tra l'immagine come decorazione e l'immagine come rivelazione. Penn non ha semplicemente fotografato: ha interrogato il visibile, ha costretto la società a confrontarsi con il proprio volto, spesso truccato, spesso nudo, sempre vulnerabile.

L'inizio: un gesto di insubordinazione creativa

La sua carriera nasce da un atto di disobbedienza. Assistente di un direttore artistico leggendario, Irving Penn si distingue non per la sua docilità, ma per la sua capacità di mettere in discussione. Non si limita a osservare: corregge, suggerisce, provoca. I fotografi star si lamentano, il capo lo sfida: "Mostrami tu come si fotografa". Penn prende la macchina, la strapazza. Il resto è storia. Ma non una storia lineare. È una storia fatta di rotture, di rifiuti delle convenzioni, di invenzioni che oggi sembrano ovvie solo perché lui le ha rese tali. Il treppiede? Abbandonato. La luce? Una sola, diretta, crudele. Lo sfondo? Monocromo, come un confessionale visivo. Penn non cerca il glamour: lo smaschera. E nel farlo, inventa un nuovo modo di vedere.

La moda come specchio sociale

Da icone del passato a volti emergenti, Irving ha fotografato modelle in diverse epoche. Ma non le ha mai rese oggetti. Le sue modelle non sono manichini: sono presenze vive. Sono testimoni di un'epoca, di un gusto, di una tensione tra costruzione e verità. La moda, sotto il suo sguardo, diventa documento antropologico, materiale pulsante iconico e iconografico. Non è solo bellezza: è potere, è desiderio, è paura. Penn capisce che la fotografia di moda può essere molto più di una vetrina. Può essere una lente sociologica. Può mostrare come una società si veste per nascondere, per sedurre, per appartenere. E può anche mostrare ciò che rimane quando si toglie tutto: il volto, la pelle, la coscienza, la morte.

Lo studio come laboratorio esistenziale

Nel suo studio, Irving Penn non cerca l'effetto. Cerca l'essenza. Fotografa mozziconi di sigaretta, teschi, mani, oggetti dimenticati. Ogni scatto è una meditazione. Ogni composizione è una domanda: cosa resta di noi quando il glamour svanisce? Cosa dice di noi ciò che gettiamo via? Penn non è interessato alla retorica del bello. È interessato alla verità del visibile. E questa verità, spesso, è scomoda. È la verità della pelle che invecchia, della materia che si consuma, del corpo che muore. "La fotografia è il modo per affrontare la morte", dice. Non come fuga, ma come confronto.

Un pensiero visivo radicale

Sociologicamente, Irving Penn è un artista rivoluzionario. Ha capito che l'immagine non è solo rappresentazione: è costruzione di senso. Le sue fotografie non illustrano il mondo. Lo interrogano. Lo mettono in crisi. Lo costringono a rispondere. In un'epoca in cui la fotografia era spesso decorativa, Irving sa renderla filosofica. Ogni ritratto è una domanda sull'identità. Ogni natura morta è una riflessione sul tempo. Ogni scatto è un atto di resistenza contro la superficialità.

Penn e il silenzio come forma di verità

C'è una qualità silenziosa nelle sue immagini. Non gridano. Non seducono. Stanno lì, ti osservano, ti mettono davanti a un inesorabile

specchio. Resistono. Come testimoni. Come reliquie. Come riflessi di noi. E in questo silenzio, Penn ci invita a guardare. Non solo ciò che è davanti alla macchina fotografica, ma ciò che è dentro l'abisso, dentro le nostre interiorità.

Penn ha insegnato alla società a guardarsi. Non per giudicarsi, ma per riconoscersi. Per accettare la propria fragilità. Per trovare, nel visibile, una forma di verità.

In un mondo che urla per essere visto, Irving Penn ha scelto il silenzio. Ha scolpito l'invisibile nel visibile, ha dato forma alla fragilità senza mai violarla. Le sue immagini non cercano consenso, ma coscienza. Sono specchi che non deformano, reliquie che non consolano, testimoni che non accusano. Guardarle è un atto di coraggio: significa accettare che la verità non è spettacolo, ma presenza. E che, forse, la bellezza più profonda è quella che non chiede di essere amata, ma compresa.

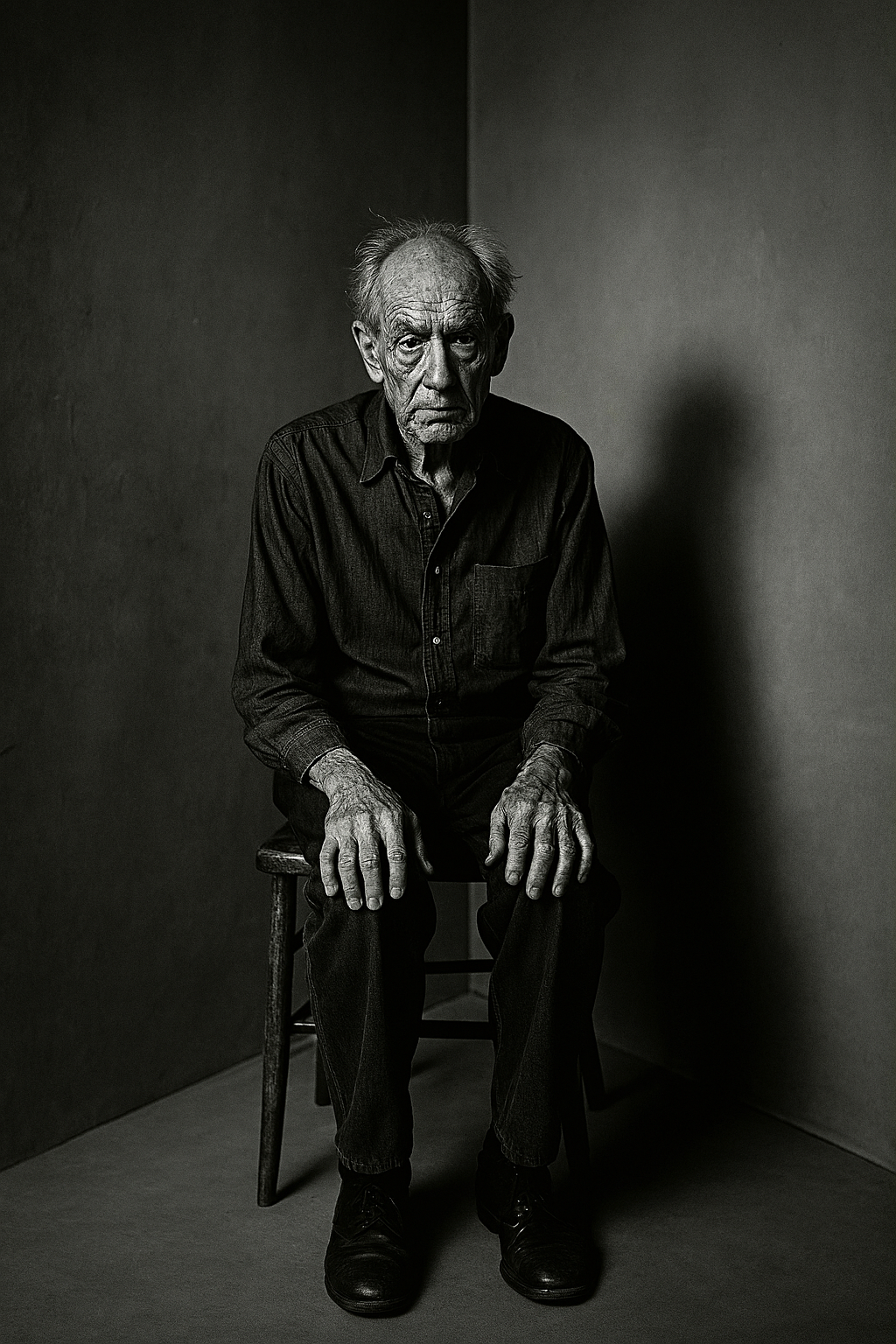

Un uomo anziano, seduto su una sedia di legno grezzo, in un angolo spoglio di studio. La luce è netta, verticale, come una lama che non ferisce ma rivela. Il volto è scavato, non solo dal tempo ma dalla vita pensata. Le mani, nodose, riposano sulle ginocchia: non chiedono, non offrono, semplicemente sono. Lo sguardo non cerca l'obiettivo, lo attraversa. Dietro di lui, nulla. Davanti a lui, noi. È un ritratto che non celebra, non commemora, non idealizza. È un incontro. Un invito a restare. A guardare. A riconoscersi.

DA WIKIPEDIA

Penn cresce a Plainfield, in New Jersey, la sua famiglia ha origini ebree e russe, e suo fratello minore è il celebre regista Arthur Penn. Dopo le scuole pubbliche, compiuti i diciotto anni, si iscrisse al corso di disegno, pittura, grafica e arti industriali presso il Philadelphia Museum School of Industrial Art, della durata di quattro anni tenuto da Alexey Brodovitch, capo redattore di "Harper's Bazar Magazine". Nel 1938 riuscì a lavorare come art director allo Junior League Magazine. A venticinque anni lasciò il lavoro e partì per il Messico dove iniziò a dipingere con l'obiettivo di diventare un pittore. Qui Penn viaggia molto e si innamora dei paesaggi del Sud America, è proprio in questo frangente che si avvicina alla fotografia.[1] Dopo un anno, deluso dalla sua arte, si convinse che non sarebbe mai diventato un grande artista e brucia tutti i suoi dipinti per poi tornare a New York. Nel 1943 divenne assistente di Alexander Liberman, art director della rivista Vogue, ed era determinato a rilanciare e rimodernare l'estetica della rivista. Inizialmente Penn doveva preparare i layout delle copertine per i fotografi, ma Liberman vede i suoi scatti messicani e ne rimane impressionato. Lo lancia come fotografo e inizia ad affidargli servizi di moda in giro per il mondo. Nel 1948 realizzò alcuni servizi per la rivista in Perù, mentre le diverse campagne fotografiche legate al mondo della moda realizzate nel corso degli anni cinquanta gli conferirono la prima fama internazionale.

Nel 1967 creò un piccolo studio fotografico da viaggio, con il quale era in grado di fotografare sullo stesso scenario in ogni parte del mondo e in ogni condizione: nacque così la famosa serie dei Worlds in a small room (mondi in una piccola stanza), nella quale si alternavano ritratti di personaggi celebri e fotografie di gruppo dove l'etnografia si mescolava alla moda.

Mentre proseguiva la sua attività di fotografo di moda, nel 1977 il Metropolitan Museum di New York presentò il ciclo Street Material (materiale di strada), nel quale Penn fotografava i resti abbandonati dell'esistenza quotidiana, conferendo loro un nuovo valore estetico.

Nel 1980 vennero esposti per la prima volta i nudi realizzati nel 1950, mentre nel 1986 vide la luce una nuova serie di nature morte, questa volta dedicate ai crani animali. Divenuto ormai uno dei fotografi più rinomati del mondo, si susseguono le mostre e le pubblicazione a lui dedicate. In particolare, si ricordano le retrospettive al MOMA di New York nel 1984, quella alla National Portrait Gallery di Washington nel 1990 e quella prodotta dal Moderna Museet di Stoccolma nel 1995, in occasione di una grande donazione del fotografo al museo svedese.

È deceduto nel 2009 a 92 anni nella sua casa di Manhattan.

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.