Il dolore che ci trasforma: come si racconta ciò che non si può dire

C'è un dolore che non si lascia raccontare facilmente. Non perché manchino le parole, ma perché ogni parola rischia di tradirlo. Il dolore provocato — quello che arriva da fuori, che ci attraversa senza chiedere permesso — non è solo una ferita. È una trasformazione. E raccontarlo significa esporsi, non solo descrivere.

C'è un dolore che non si può evitare, né consolare. Non è il dolore che ci capita, ma quello che provoca una frattura irreparabile nel tessuto della nostra esistenza. È il dolore che non ci lascia più. Non è la morte in sé a terrorizzarci. È ciò che la morte fa agli altri — quando prende un figlio e lascia due genitori a guardare il vuoto, quando strappa una madre e lascia i suoi bambini con una domanda che non avrà mai risposta. È il dolore che si insinua nelle pieghe della quotidianità, che si siede accanto a noi mentre mangiamo, che ci guarda mentre fingiamo di dormire. È il dolore che non ha bisogno di urlare perché ha già distrutto tutto.

Dedicato ai morti di Gaza ma soprattutto a chi è sopravvissuto.

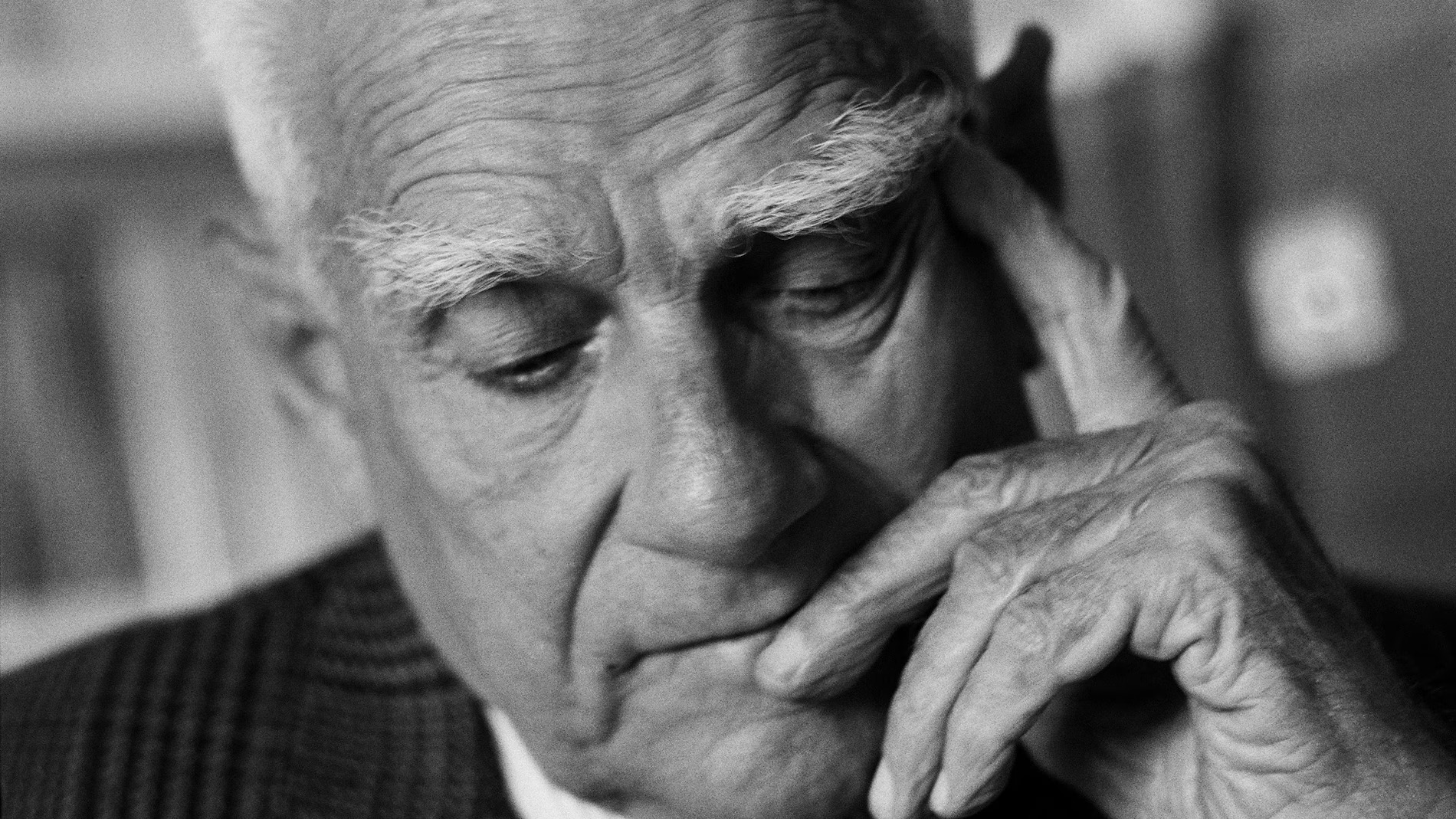

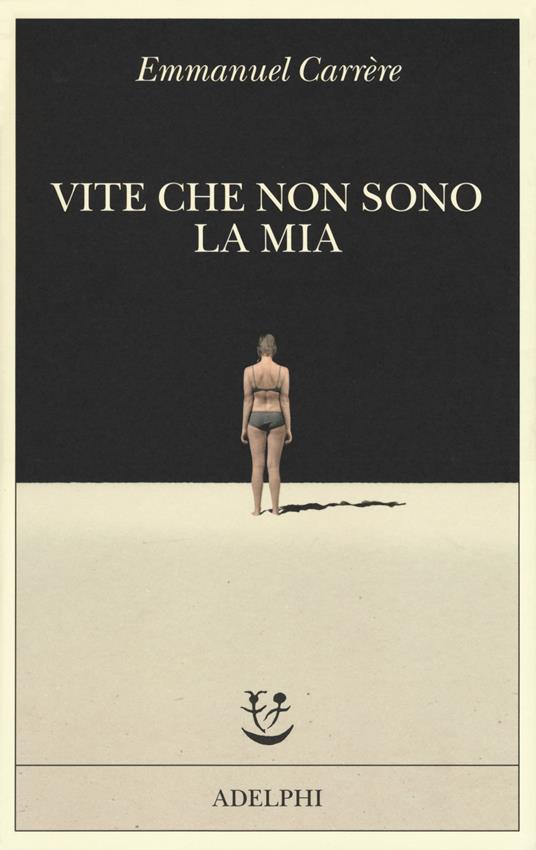

Emmanuel Carrère lo ha capito. Non da teorico, ma da testimone. La sua scrittura non consola, non spiega, non edulcora. Fa quello che solo i veri scrittori sanno fare: riceve il dolore degli altri e lo trasforma in voce. Non per raccontare una tragedia, ma per restituire dignità a chi l'ha vissuta. Perché il dolore, quando è condiviso senza pietismo, diventa verità.

Carrère non cerca la commozione. Cerca la precisione. Ogni dettaglio, ogni gesto, ogni parola non detta è un frammento di realtà che non può essere ignorato. Il suo romanzo non è un esercizio di stile, è un atto di responsabilità. Scrivere di ciò che fa più paura significa non voltarsi dall'altra parte. Significa accettare che il dolore provocato — quello che ci cambia per sempre —non può essere risolto, ma solo abitato.

E allora, forse, il compito di chi scrive non è offrire risposte, ma restare. Restare accanto al dolore, senza scappare. Dare voce a ciò che non si può dire. E in questo, Carrère ci insegna che la letteratura non è fuga, ma presenza.

Emmanuel Carrère lo ha fatto. Senza spettacolo, senza enfasi. Ha scritto del dolore degli altri come si scrive di qualcosa che si ama e si teme allo stesso tempo: con precisione, con pudore, con una presenza che non invade. La sua testimonianza non cerca il sublime, ma il vero. Non c'è magniloquenza, non c'è retorica. C'è il vuoto. C'è l'assenza. E c'è lo spazio per il lettore, che non viene intrattenuto ma chiamato a sentire.

Carrère non si nasconde dietro un "io". Lo usa come ponte, come limite. Non pretende di essere Juliette, né di vivere la tragedia al posto di Delphine. Ma si avvicina. Si lascia toccare. E nel farlo, ci mostra che "far diventare proprio il dolore altrui" non è appropriazione, ma apertura. È riconoscere che quel dolore ha una risonanza in me, che mi cambia, che mi obbliga a restare.

La forza del suo racconto sta nei particolari. Non nelle grandi parole, ma nei gesti minimi: il corpo che si spegne, la burocrazia che pesa, la notte che non finisce. È lì che il dolore si fa concreto, credibile. È lì che la scrittura diventa empatica, e non sentimentale.

Raccontare, per Carrère, è anche resistere. Non fuggire. Non cercare consolazioni facili. Restare con la solitudine, con l'angoscia, con la memoria che non consola ma testimonia. Il tempo si sospende, ma non si cancella. E in quel tempo, il dolore diventa frontiera: non rifugio, ma luogo da attraversare.

Serve equilibrio. Serve distanza, per non essere travolti. Ma serve anche compartecipazione, per non restare freddi. Il dolore non può essere solo osservato. Deve essere sentito, abitato, trasformato. E in questo, Carrère ci offre non una lezione di stile, ma una lezione di umanità.

Raccontare il dolore dell'altro

Quando leggiamo Vite che non sono la mia, ci troviamo davanti a un'intensità che sa essere allo stesso tempo partecipazione e distanza. Emmanuel Carrère si prende il compito di testimoniare sofferenze che non sono le sue: tragedie accadute a persone che non conosceva, a parenti della sua compagna, a vittime di uno tsunami. E tuttavia, la sua scrittura non resta su un piano puramente descrittivo; tenta di farsi entrare dentro quelle sofferenze, di farle proprie, ma senza tradire che si tratta pur sempre di vite che "non sono la sua".

Questo doppio movimento — avvicinarsi, ma restare spettatore — è la sfida più grande. E Carrère lo affronta con l'onestà di chi sa che la distanza, anche minima, è inevitabile: non può mai esserci piena identificazione. Ma non per questo il compito è meno solido. Anzi, forse proprio quel limite è la base su cui si costruisce una forma autentica di testimonianza: non cercare di sindacare la comprensione, ma di renderla possibile, attraverso la parola, attraverso la presenza.

Pensando a filosofi come Primo Levi, Simone Weil, Emmanuel Lévinas (anche se ognuno con la sua differente sensibilità), troviamo echi. Levi ci insegna che nel dire il dolore c'è una responsabilità verso la memoria, verso chi non può più parlare, verso chi verrà dopo. Non si tratta di estetica del dolore, né di retorica della sofferenza, ma di fedeltà al vissuto, anche quando è spoglio, duro, privo di consolazione. Weil suggerisce che esiste un valore della presenza, dell'attenzione, del guardare-non-voltar-si. Non sempre possiamo alleviare, ma possiamo stare, ascoltare, permettere che il dolore ci scuota la coscienza, ci spinga a vedere quel che tendiamo a ignorare. Lévinas invece ci direbbe che l'incontro con il volto dell'altro (con la sua sofferenza, con la sua perdita) richiama una responsabilità. Anche se siamo spettatori, siamo coinvolti; la relazione etica è stabilita dal fatto stesso che guardiamo, che ascoltiamo, che non distogliamo lo sguardo.

Carrère, in Vite che non sono la mia, mette insieme queste componenti: la memoria, la presenza, la responsabilità. Ma anche l'umiltà del narratore che riconosce che non tutto può essere detto, che certe cose restano oscure, che la parola rischia sempre di essere troppo poco.

Domande che il libro ci lascia, e che ciascuno di noi dovrebbe farsi

Quanto del dolore altrui possiamo veramente comprendere? Cosa significa "comprendere" quando non condividiamo l'esperienza diretta, ma solo la sua eco?

Comprendere il dolore altrui non è un atto di possesso, ma di prossimità. Non significa sapere com'è quel dolore, ma riconoscere che esiste, che ci interpella, che ci modifica anche se non ci appartiene. È un ascolto radicale, che rinuncia al dominio dell'esperienza e accetta la vertigine dell'alterità.

Quando non condividiamo l'esperienza diretta, ciò che possiamo cogliere è la sua eco — una vibrazione che ci raggiunge, che ci attraversa, che ci lascia inquieti. Non è la stessa cosa, ma non è nemmeno niente. È il punto in cui l'empatia smette di essere sentimento e diventa etica: la scelta di restare, di non voltarsi, di non ridurre il dolore dell'altro a un fatto da archiviare.

Carrère lo mostra con lucidità: non pretende di "capire" Juliette o Delphine. Non si appropria del loro dolore. Ma lo riceve. Lo lascia entrare. Lo trascrive con una precisione che non è chirurgica, ma umana. E in questo gesto, il dolore non viene spiegato — viene testimoniato.

Comprendere, allora, è forse questo: non sapere, ma sentire con. Non condividere l'esperienza, ma lasciarsi toccare dalla sua traccia. È un atto di apertura, non di equivalenza. E forse, proprio perché non possiamo comprendere tutto, il nostro compito è quello di non smettere mai di provarci.

In che modo la parola può curare, o almeno aiutare, quando non può guarire? Cosa significa "dare voce" al dolore: è solo parlare, o anche ascoltare, testimoniare, esserci?

La parola non guarisce. Ma può tenere insieme ciò che altrimenti si frantumerebbe.

Quando il dolore è troppo grande per essere contenuto, la parola diventa un gesto di resistenza. Non è medicina, ma è cura: nel senso più profondo e antico del termine, quello che implica presenza, attenzione, dedizione. Dire il dolore non lo cancella, ma lo riconosce. E questo riconoscimento è già un atto umano potentissimo.

"Dare voce" al dolore non è solo parlare. È anche ascoltare, testimoniare, restare. È accettare che il dolore non sempre ha senso, ma ha dignità. E la parola, se usata con misura, può restituirgliela. Può evitare che venga ridotto a rumore, a statistica, a spettacolo.

Carrère lo fa con una sobrietà che è quasi una forma di amore. Non invade, non interpreta, non consola. Sta. E nel suo stare, la parola diventa spazio: per chi ha vissuto il dolore, per chi lo legge, per chi lo teme. È una forma di compagnia che non pretende di risolvere, ma che rifiuta l'abbandono.

La parola che cura è quella che non tradisce. Che non usa il dolore per brillare, ma che lo accoglie per quello che è: una verità scomoda, irriducibile, che ci riguarda tutti. È la parola che non cerca di chiudere la ferita, ma che si siede accanto ad essa. E in quel gesto, forse, qualcosa cambia.

Dove sta il confine fra il racconto che aiuta e il racconto che disturba, che espone, che può persino ferire? Come rispettare la dignità di chi soffre quando si decide di portare la sua storia al di fuori del suo cerchio privato?

Il confine è sottile, mobile, e non sempre visibile prima di essere attraversato. Sta nell'intenzione, ma anche nella cura. Raccontare il dolore altrui è un atto di responsabilità, non di libertà assoluta. Non basta voler "dare voce": bisogna chiedersi a chi serve quella voce, chi la ascolterà, come sarà usata.

Il racconto che aiuta è quello che illumina senza invadere. Che non cerca di spiegare il dolore, ma di renderlo visibile senza deformarlo. È quello che si ferma prima di diventare spettacolo, che rinuncia alla seduzione del pathos per restare nella verità nuda. Carrère lo dimostra: la sua scrittura non è neutra, ma è misurata. Non si nasconde, ma non espone. Non consola, ma non ferisce.

Rispettare la dignità di chi soffre significa riconoscere che ogni storia ha un cerchio sacro: fatto di silenzi, di pudori, di confini invisibili. Portarla fuori da quel cerchio non è un diritto, è un permesso — implicito o esplicito, ma sempre fragile. E quel permesso va onorato con la scelta delle parole, con il tono, con la struttura stessa del racconto. Non tutto va detto. Non tutto va mostrato. A volte, il rispetto è nel non scrivere.

Testimoniare non è solo raccontare. È esserci, senza rubare la scena. È ascoltare anche quando si scrive. È lasciare che il dolore resti del suo colore, senza sovrapporgli il nostro. E se il racconto riesce a fare questo — a restare vicino senza invadere, a essere ponte senza diventare passerella — allora può davvero aiutare. Può trasformare il dolore in memoria, in pensiero, in presenza.

Qual è il ruolo del lettore? Non siamo solo fruitori di storie drammatiche; diventiamo testimoni indiretti. Cosa facciamo con la testimonianza che riceviamo? Cambiamo qualcosa nel nostro modo di vivere, di guardare, di relazionarci con la fragilità, con la perdita?

Il lettore non è mai neutro. Leggere una storia di dolore non è un atto passivo: è un incontro. E ogni incontro ci chiede qualcosa.

Quando riceviamo una testimonianza, soprattutto quella che riguarda la fragilità, la perdita, il dolore irriducibile, non possiamo semplicemente "consumarla". Non siamo spettatori. Siamo testimoni indiretti, sì, ma non per questo meno responsabili. La parola che ci raggiunge ci trasforma, o almeno ci interroga. E il modo in cui rispondiamo a quella interrogazione dice molto di chi siamo.

Il ruolo del lettore, allora, è quello di custode. Non del dolore in sé, ma della sua memoria, della sua risonanza. Leggere Carrère, o chiunque riesca a raccontare il dolore senza tradirlo, significa accettare di essere toccati. E una volta toccati, non si può più guardare la fragilità allo stesso modo. Non si può più parlare della perdita come se fosse un concetto astratto. Non si può più vivere come se il dolore fosse sempre altrove.

La testimonianza ricevuta ci chiede di cambiare sguardo. Di diventare più attenti, più presenti, più capaci di riconoscere la vulnerabilità negli altri e in noi stessi. Non per pietismo, ma per verità. Perché la fragilità non è un difetto: è una condizione umana. E il lettore che ha davvero ascoltato, che ha davvero accolto, non può più ignorarla.

Credo che Carrère ci inviti a non evitare il dolore, a non nasconderlo dietro rituali di consolazione facili, dietro frasi che vorrebbero rassicurare ma che spesso banalizzano. Ci insegna che essere narratori di dolore è quasi un dovere morale: non tanto per diventare eroi, ma per restare umani, per riconoscere che la sofferenza esiste, che cambia, che chiede una risposta, anche se piccola.

E infine: forse l'unico modo per vivere bene è accettare che la vita può lasciare senza pelle — che ci espone al dolore altrui — e che proprio da lì, da quella nudità, possiamo imparare, crescer e diventare più compagni (non salvatori) degli altri.

C'è qualcosa di profondamente rivelatore nella storia di Alberto Ravagnani, giovane prete cresciuto all'ombra di un imperativo semplice e terribile: essere bravo. Bravo figlio, bravo adolescente, bravo seminarista, bravo sacerdote. Una traiettoria che, più che un cammino spirituale, somiglia a un esercizio di sopravvivenza emotiva, a una forma di...

Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...

Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....