Gianni Rodari: il poeta disobbediente dell’infanzia

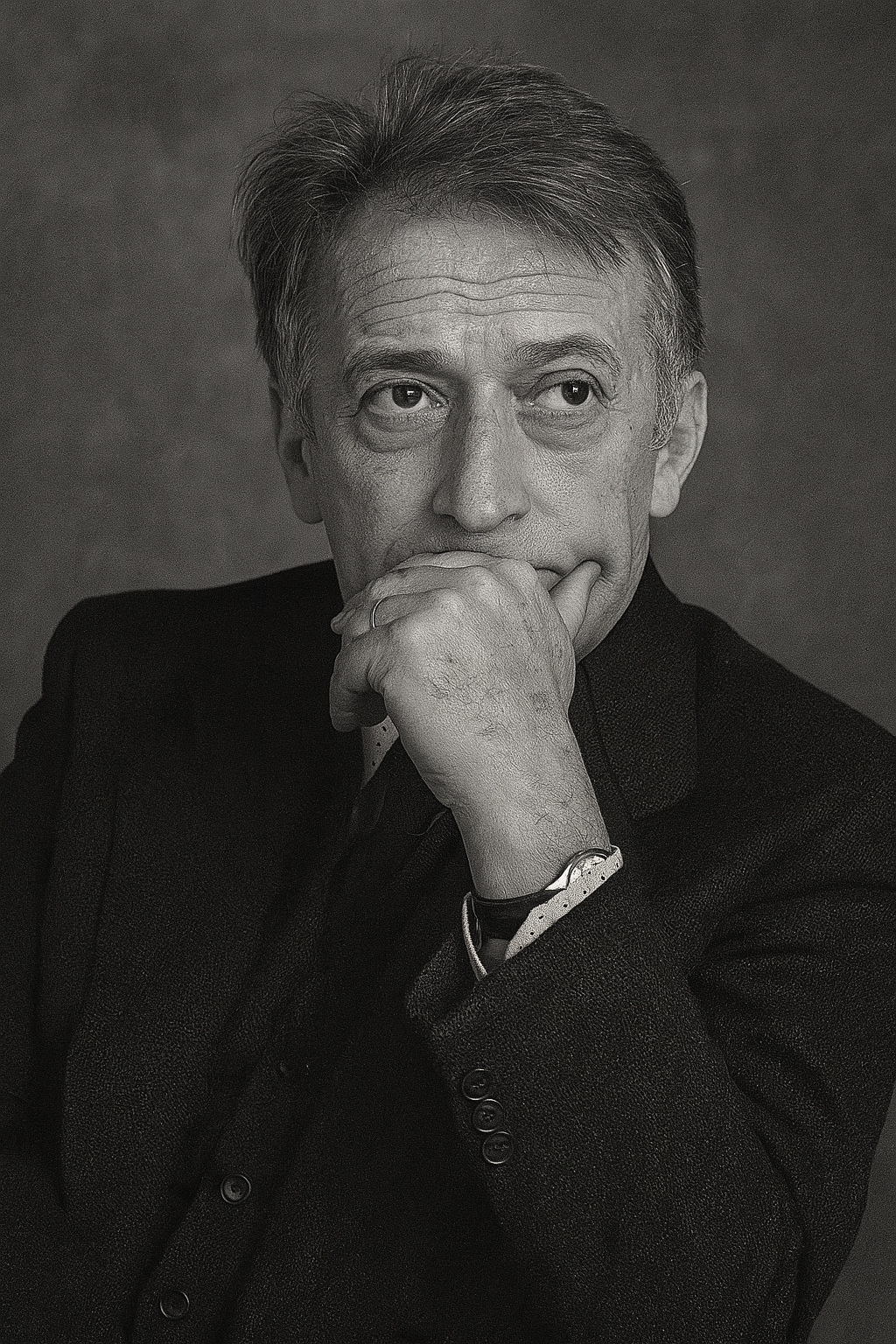

Il 23 ottobre 1920 nasceva a Omegna un uomo che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui parliamo ai bambini — e forse anche agli adulti. Gianni Rodari, partigiano, comunista, maestro, scrittore, giornalista, pedagogista, è stato molto più di un autore per l'infanzia: è stato un rivoluzionario della parola, un artigiano dell'immaginazione, un costruttore di mondi dove la fantasia non è evasione, ma resistenza.

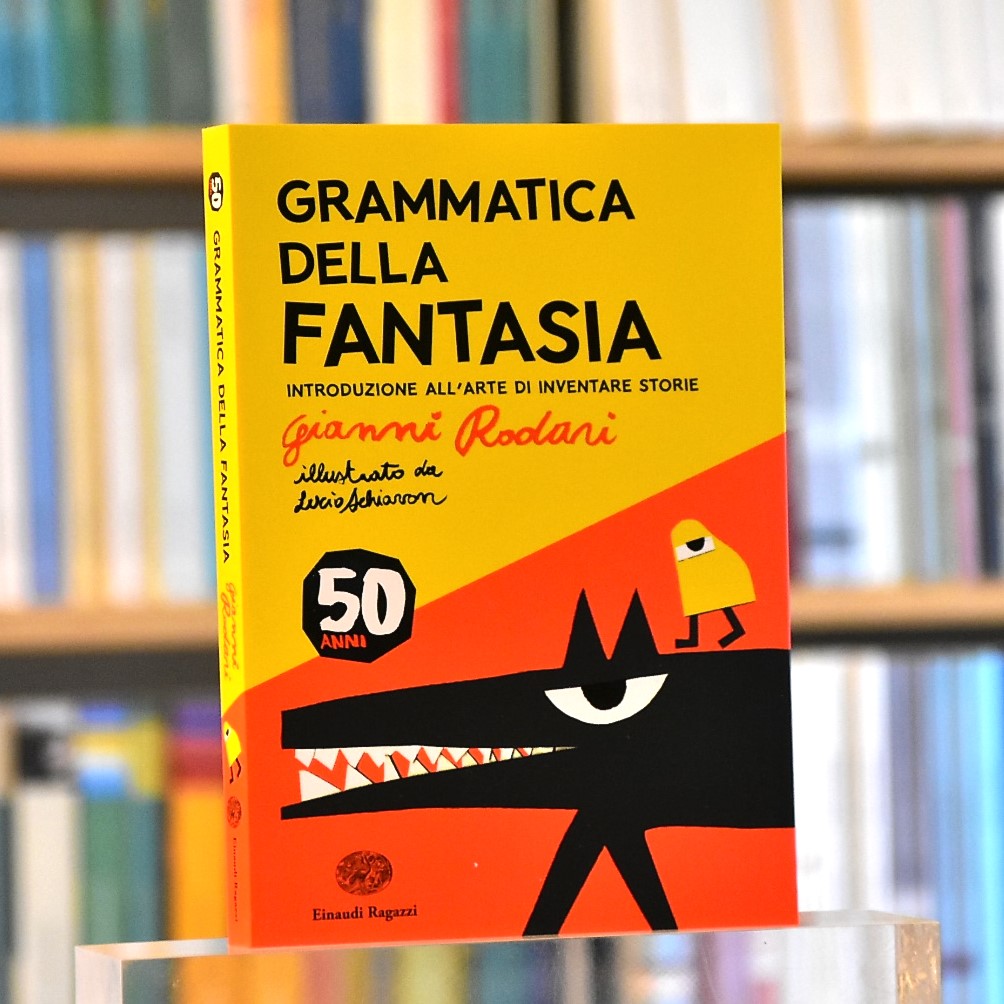

La grammatica della fantasia

Rodari non scriveva "per bambini". Scriveva con i bambini, attraverso di loro, contro le strutture che li volevano muti, obbedienti, addomesticati. La sua celebre Grammatica della fantasia (1973) non è solo un manuale di scrittura creativa: è un manifesto pedagogico, un atto politico. "Tutti gli usi della parola a tutti", scriveva. "Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo".

In un'Italia ancora segnata dal dopoguerra, dalla povertà e da un'educazione autoritaria, Rodari osava dire che l'errore è creativo, che la scuola deve essere un laboratorio di libertà, che la fantasia è un diritto civile.

Un partigiano della parola

Durante la Resistenza, Rodari aderì al movimento partigiano e al Partito Comunista Italiano. Ma la sua militanza non fu mai dogmatica: fu sempre nutrita da una profonda fiducia nell'essere umano, nella possibilità di cambiare il mondo partendo dai più piccoli. Per questo fu scomunicato dalla Chiesa cattolica: i suoi libri, troppo liberi, troppo egualitari, troppo "sovversivi", vennero messi all'indice. Ma lui continuò a scrivere. Con ironia, con leggerezza, con una lucidità che ancora oggi disarma.

L'infanzia come avanguardia

Rodari capì prima di molti che l'infanzia non è un'età da superare, ma una lente per guardare il mondo in modo più giusto. I suoi personaggi — Cipollino, Giovannino Perdigiorno, il Barone Lamberto — sono ribelli gentili, poeti in incognito, piccoli sabotatori dell'ordine costituito. Le sue filastrocche sono bombe a orologeria: giocose, sì, ma capaci di scardinare stereotipi, autorità, ingiustizie.

Tradotto in oltre 50 lingue, Rodari è oggi riconosciuto come uno dei più grandi autori per l'infanzia del Novecento. Ma limitarlo a questo sarebbe riduttivo. Rodari è un pensatore radicale, un filosofo della parola, un educatore che ha saputo unire Marx e Andersen, la Resistenza e la rima baciata, la lotta di classe e la risata. Un'eredità universale.

Perché ricordarlo oggi

In un tempo in cui l'immaginazione è spesso mercificata, in cui l'infanzia è colonizzata da algoritmi e consumismo, Rodari ci ricorda che educare è un atto politico, che raccontare storie è un modo per cambiare il mondo. E che la fantasia — se ben nutrita — può essere più sovversiva di qualsiasi ideologia.

Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?

Gianni Rodari e la pedagogia della gioia

Questa domanda — semplice, disarmante, esplosiva — non è solo una provocazione. È una dichiarazione di guerra contro l'educazione punitiva, contro la pedagogia del dolore, contro l'idea che la conoscenza debba passare per la sofferenza.

Rodari non la pone come slogan, ma come ferita aperta nel cuore della scuola, della famiglia, della società. È una domanda che interroga il nostro modo di trasmettere sapere, di formare coscienze, di crescere esseri umani.

L'errore come scintilla

Rodari difendeva l'errore come atto creativo. Dove altri vedevano sbaglio, lui vedeva possibilità. "Se sbagli, inventi", diceva. In un mondo che punisce il fallimento, Rodari lo trasforma in gioco, in poesia, in apertura. Imparare ridendo non significa banalizzare: significa liberare.

La leggerezza come resistenza

Ridere non è evasione. È resistenza. È il modo in cui il bambino si appropria del mondo, lo decostruisce, lo reinventa. Rodari lo sapeva: la risata è sovversiva. È il contrario della paura. È il contrario dell'obbedienza cieca.

Una pedagogia sovversiva

Quella domanda è un atto politico. Rodari la pone in un'Italia ancora segnata dal dopoguerra, dalla povertà, da un'educazione autoritaria. Eppure, non propone utopie astratte: propone laboratori, filastrocche, personaggi ribelli, mondi dove la fantasia è un diritto civile.

Una domanda che ci riguarda

Oggi, in un tempo di algoritmi educativi, di performance infantili, di infanzie colonizzate dal marketing, quella domanda brucia più che mai.

Vale la pena che un bambino impari piangendo? O possiamo — dobbiamo — restituirgli il diritto di imparare ridendo, giocando, sbagliando?

Rodari non ha mai smesso di farci questa domanda. Sta a noi, oggi, rispondere.

Nell'ecosistema iperconnesso dei social media, dove la quantità sembra spesso prevalere sulla qualità e dove l'attenzione si misura in impulsi brevi, intermittenti, quasi elettrici, esiste una dinamica sotterranea che sfugge alle metriche superficiali e che riguarda la natura stessa del pubblico che si intercetta. Quando i contenuti vengono...

Viviamo in un tempo in cui la percezione dello spazio non è più un semplice dato geografico, ma un campo di tensioni in cui si intrecciano forze politiche, memorie culturali, desideri individuali e paure collettive, e in cui ogni movimento — fisico o simbolico — diventa un atto che ridefinisce continuamente il modo in cui abitiamo il mondo e il...

Ci sono storie che non finiscono davvero, ma cambiano forma, come i fiumi che, dopo aver attraversato terre e stagioni, si consegnano all'oceano senza perdere nulla della loro essenza. Così è accaduto a Mangia Vivi Viaggia, che per dieci anni ha custodito sogni, trasformazioni, pillole zen, partenze e ritorni, diventando per molti un porto sicuro,...