Dalla piazza al mercato: libertà come azione e capacità

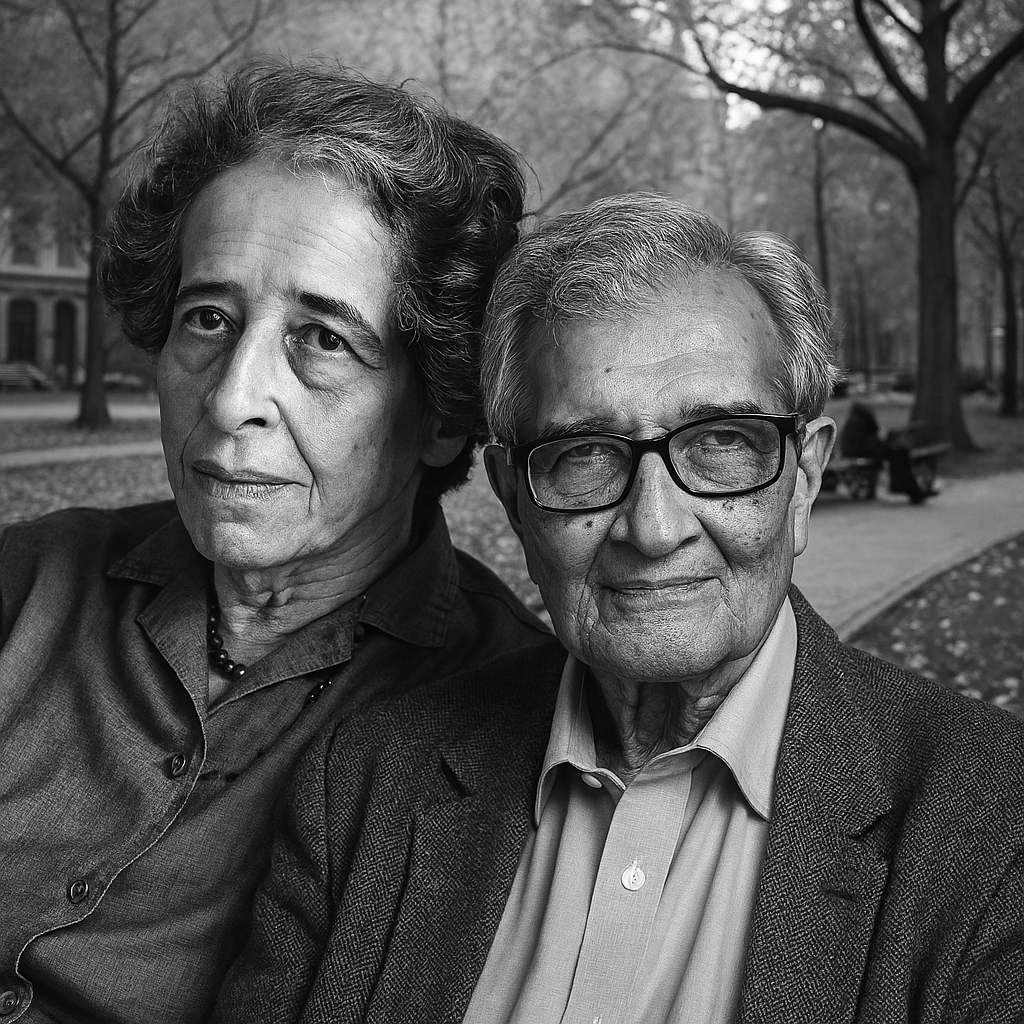

Seduta su una panchina di Central Park, Hannah Arendt scriveva con mani febbrili e occhi che sembravano vedere oltre il brusio della città, come se la politica non fosse un insieme di regole astratte ma un respiro collettivo che nasceva dall'azione, dal gesto condiviso, dalla pluralità che si fa libertà; e nello stesso tempo, a migliaia di chilometri di distanza e decenni dopo, Amartya Sen, con la calma di una teiera che borbottava sul tavolo di Cambridge, annotava che l'economia non poteva ridursi a numeri e grafici, ma doveva essere intesa come capacità, come possibilità concreta di vivere una vita che valga la pena di essere vissuta, e che la giustizia non fosse un concetto astratto ma un fare quotidiano, un misurare la vita attraverso le scelte che essa consente.

Il Novecento, con le sue rovine e le sue promesse, li aveva messi di fronte a un mondo che oscillava tra totalitarismi e mercati gonfiati, tra la paura del Leviatano e l'ebbrezza del profitto, eppure entrambi, pur con stili diversi, avevano insistito su un punto comune: la libertà non è mai un lusso, ma un fondamento, e non si esprime soltanto nel voto o nel PIL, bensì nella capacità di agire insieme, di costruire spazi pubblici e possibilità private che restituiscano dignità all'esistenza.

Arendt, con la sua voce tagliente e la sua esperienza di esule segnata dal buio del totalitarismo, aveva compreso che la politica non poteva ridursi a burocrazia o a calcolo di potere, ma doveva essere intesa come azione, come nascita continua di qualcosa di nuovo nello spazio condiviso della piazza, dove la pluralità non è un ostacolo ma la condizione stessa della libertà; Sen, cresciuto tra i templi e la povertà dell'India, aveva invece visto che l'economia non poteva limitarsi a misurare la crescita, ma doveva interrogarsi sulle capacità reali delle persone, sulla possibilità di scegliere, di studiare, di curarsi, di vivere con dignità, e che lo sviluppo non era un accumulo di ricchezza ma un ampliamento di libertà.

Due immagini, dunque: la piazza e il mercato, che non si contrappongono ma si intrecciano, perché la libertà non è soltanto voce che si alza nello spazio pubblico, ma anche possibilità concreta di vivere una vita degna; e se la piazza senza mercato rischia di essere un grido vuoto, il mercato senza piazza diventa un meccanismo cieco che divora le vite senza restituire senso.

Oggi, in un tempo in cui la piazza sembra dissolversi nei flussi digitali e il mercato si espande fino a inglobare la nostra stessa attenzione, il dialogo tra Arendt e Sen diventa più che mai urgente: ci ricorda che la politica non è burocrazia e l'economia non è profitto, ma entrambe sono architetture invisibili che reggono la vita collettiva, e che senza azione e senza capacità la libertà si riduce a parola vuota, a slogan che non illumina più nessuna strada.

La crisi climatica, le disuguaglianze globali, la tecnologia che ridisegna le relazioni e i mercati che colonizzano ogni spazio della vita ci pongono davanti a una sfida radicale: ripensare la libertà non come privilegio di pochi, ma come condizione di tutti, e riconoscere che essa nasce sempre da un intreccio di azione e capacità, di piazza e mercato, di voce e scelta.

Così, se Arendt ci invita a non dimenticare che la politica è agire insieme e che la libertà è pluralità, e se Sen ci ricorda che l'economia deve misurarsi con la vita reale e che lo sviluppo è libertà, allora il nostro compito è quello di costruire città che siano al tempo stesso piazze e mercati, spazi pubblici e possibilità private, luoghi dove la libertà non sia un concetto astratto ma un'esperienza quotidiana, e dove la dignità non sia un lusso ma un diritto.

In fondo, la loro eredità ci dice che la libertà non è mai un dono calato dall'alto, ma un lavoro continuo, un intreccio fragile e potente che si rinnova ogni giorno, e che se vogliamo che essa sopravviva alle crisi del presente dobbiamo imparare a viverla non solo come parola, ma come azione e come capacità, come piazza e come mercato, come respiro collettivo e come possibilità individuale.

Hannah Arendt (1906–1975)

Origini: Nata il 14 ottobre 1906 a Linden, sobborgo di Hannover, in una famiglia ebrea borghese.

Formazione: Studiò filosofia con maestri come Martin Heidegger, Edmund Husserl e Karl Jaspers.

Esilio: Costretta a lasciare la Germania nazista nel 1933, visse in Francia e poi negli Stati Uniti, dove ottenne la cittadinanza.

Opere principali:

Le origini del totalitarismo (1951), analisi pionieristica dei regimi totalitari.

Vita activa. La condizione umana (1958), riflessione sull'agire e sulla pluralità.

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), reportage sul processo Eichmann che suscitò grande dibattito.

Carriera accademica: Insegnò in prestigiose università americane, tra cui Berkeley, Princeton, Chicago e la New School for Social Research.

Morte: Si spense a New York il 4 dicembre 1975, a 69 anni.

Arendt rimane una delle più influenti teoriche politiche del XX secolo, ricordata per la sua capacità di legare biografia personale e riflessione filosofica.

Amartya Sen (1933)

Origini: Nato il 3 novembre 1933 a Santiniketan, nel Bengala Occidentale, in India, in un campus universitario fondato da Rabindranath Tagore.

Formazione: Studiò al Presidency College di Calcutta e conseguì il PhD in economia al Trinity College di Cambridge nel 1959.

Carriera accademica:

Professore in India (Calcutta, Delhi).

Docente alla London School of Economics (1971–1977).

Professore ad Oxford (1977–1988).

Dal 1988 Lamont University Professor ad Harvard.

Contributi teorici:

Ha rivoluzionato l'economia del benessere e la teoria della giustizia.

Ha elaborato l'approccio delle capacità, secondo cui lo sviluppo si misura non solo in termini di crescita economica, ma nella possibilità reale delle persone di vivere una vita dignitosa.

Premi: Premio Nobel per l'Economia nel 1998, per i suoi studi sulla povertà, la carestia e lo sviluppo umano.

Vita privata: Si è sposato tre volte e ha avuto quattro figli.

Sen è oggi considerato uno dei pensatori più influenti nel campo dell'economia e della filosofia sociale, con un impatto diretto sulle politiche di sviluppo e sulla lotta alle disuguaglianze.

Il Tempo e la Storia

Hannah Arendt e il totalitarismo

La filosofa tedesca Hannah Arendt, ne "Le origini del totalitarismo", pubblicato nel 1951, indaga come sono nati e si sono sviluppati i regimi totalitari nella Germania nazista di Hitler e nell'Unione sovietica di Stalin. Il totalitarismo è un concetto nuovo, l'unico nato nel 1900, che definisce una forma di dominio assoluto senza precedenti nella Storia. E' un sistema di potere completamente diverso rispetto ai regimi autoritari conosciuti come il dispotismo, la tirannide e la dittatura. L'essenza del totalitarismo, per Hannah Arendt, risiede nel terrore realizzatosi nei campi di concentramento e ha le sue radici nell'antisemitismo, nell'imperialismo e nel razzismo. Con questo libro, la pensatrice tedesca, testimone della tragedia del suo tempo, tenta di dare una spiegazione al male che ha segnato il XX secolo e di mettere in luce l'aberrante originalità del fenomeno totalitario.

Arendt e Sen incarnano due prospettive complementari: la prima ha mostrato come la libertà nasca dall'azione politica e dalla pluralità, il secondo ha dimostrato che essa si radica nelle capacità concrete di vivere con dignità.

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...

Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...

È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.