Architettura dell’adattamento: Carlo Ratti e la nuova ecologia del progetto

REDAZIONE | ARCHITECTURE

Ci sono figure che non si limitano a progettare edifici, ma ridefiniscono il senso stesso dell'architettura. Carlo Ratti appartiene a questa categoria: la sua opera non è mai mera costruzione, ma un dispositivo di pensiero. Tecnologia e invisibilità, ecologia e materiali adattivi, economia e natura naturans: in lui convivono tensioni che trasformano lo spazio in organismo vivo, capace di apprendere e reagire.

La filosofia del futuro

Carlo Ratti lavora sull'idea di senseable city: una città sensibile, permeata da dati e intelligenza artificiale, dove l'architettura diventa interfaccia invisibile tra corpo e ambiente. Non più muri e facciate, ma membrane che respirano, superfici che dialogano con il clima, strutture che si dissolvono nella natura. È un'architettura che non si impone, ma si adatta.

Una costellazione di pratiche

Questa visione non è isolata. Altri architetti operano su traiettorie affini:

Bjarke Ingels (BIG), con la sua hedonistic sustainability, trasforma la sostenibilità in piacere e gioco urbano.

Shigeru Ban, che con carta e bambù dimostra come la fragilità possa diventare forza etica e sociale.

Jeanne Gang, che lavora su resilienza e comunità, intrecciando ecologia e coesione sociale.

Mario Cucinella, interprete di una biomimesi mediterranea, dove materiali e clima diventano protagonisti.

Kengo Kuma, maestro dell'invisibilità, dissolvendo l'architettura nella trama della natura.

Alejandro Aravena, che fa dell'adattività sociale la sua cifra, con progetti scalabili e partecipati.

Insieme, questi nomi delineano una nuova genealogia: architetti che non costruiscono monumenti, ma ecosistemi di senso.

Materiali e adattività

La materia stessa diventa protagonista. Aerogel, eco-cemento, terra cruda, fibre naturali: non più elementi inerti, ma sostanze vive, capaci di reagire. L'architettura si fa chimica e biologia, laboratorio di adattamento radicale.

Filosofia e responsabilità

Qui si innesta la riflessione filosofica: l'architettura come atto di responsabilità. Spinoza parlava di natura naturans*, la natura che crea e si trasforma. L'architettura contemporanea, se vuole essere all'altezza del tempo, deve farsi parte di questo processo: non dominio, ma partecipazione. Non estetica isolata, ma etica condivisa.

*Spinoza suddivide così la Natura al suo interno in Natura naturans (o "natura naturante"), intesa come causa primigenia dell'universo (quindi Dio e i suoi attributi), e Natura naturata (o "natura naturata"), intesa come l'insieme dei suoi stessi effetti. È qui evidente che entrambi gli aspetti sono due facce della stessa medaglia, ovvero l'ordine geometrico dell'universo.

Carlo Ratti e i suoi contemporanei ci mostrano che il futuro non è un'utopia astratta, ma un adattamento concreto. Edifici che respirano, città che apprendono, materiali che si trasformano: l'architettura diventa organismo, coscienza, memoria. Non si tratta di costruire di più, ma di costruire meglio: con invisibilità, con ecologia, con responsabilità. In questa prospettiva, l'architettura non è più solo arte del costruire, ma arte del vivere.

Una costellazione di pratiche: architetti dell'adattamento

Bjarke Ingels – La sostenibilità come gioco

Con il concetto di hedonistic sustainability, Ingels ha dimostrato che la sostenibilità non è rinuncia, ma piacere. I suoi progetti – dalle centrali elettriche trasformate in piste da sci, agli spazi urbani che diventano parchi – insegnano che l'ecologia può essere esperienza ludica e condivisa. Didatticamente, Ingels mostra come l'architettura possa educare alla gioia del vivere sostenibile.

Shigeru Ban – La fragilità come forza

Ban ha reso la carta e il bambù materiali di dignità architettonica. Le sue Paper Houses e le strutture emergenziali per rifugiati insegnano che la fragilità non è debolezza, ma etica. La sua lezione è chiara: l'architettura deve essere accessibile, temporanea se necessario, e capace di rispondere alle emergenze sociali. È un didattico invito a ripensare il valore dei materiali.

Jeanne Gang – Comunità e resilienza

Gang lavora sull'intreccio tra ecologia e coesione sociale. I suoi edifici non sono solo forme, ma strumenti di resilienza urbana. La sua didattica è quella della comunità: l'architettura come catalizzatore di relazioni, come infrastruttura che sostiene la vita collettiva. In lei si legge la lezione che la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale.

Mario Cucinella – Biomimesi mediterranea

Cucinella porta la lezione del clima e dei materiali locali al centro del progetto. Le sue architetture imitano la natura mediterranea, trasformando la biomimesi in linguaggio. La didattica che ne deriva è quella dell'attenzione al contesto: ogni edificio è un organismo che dialoga con sole, vento, terra. La sua lezione è che la sostenibilità è radicamento.

Kengo Kuma – L'invisibilità come estetica

Kuma dissolve l'architettura nella trama della natura. Le sue superfici trasparenti, i legni stratificati, le trame che respirano insegnano che l'edificio non deve imporsi, ma scomparire. La sua didattica è quella dell'umiltà: l'architettura come gesto minimo, come presenza che si annulla per lasciare spazio al paesaggio.

Alejandro Aravena – Adattività sociale

Aravena ha reso l'architettura partecipata e scalabile. Le sue half-houses, pensate per essere completate dagli abitanti, insegnano che il progetto non è mai concluso, ma aperto. La sua didattica è quella della responsabilità sociale: l'architettura come processo che si adatta alle risorse e alle comunità.

Queste figure, insieme a Carlo Ratti, hanno cambiato l'architettura contemporanea. Hanno insegnato che il progetto non è più un atto autoriale isolato, ma un laboratorio di adattamento. La loro didattica è plurale: gioco, fragilità, comunità, biomimesi, invisibilità, partecipazione. Insieme, mostrano che l'architettura è oggi un sapere corale, un'arte del vivere che si fa responsabilità condivisa.

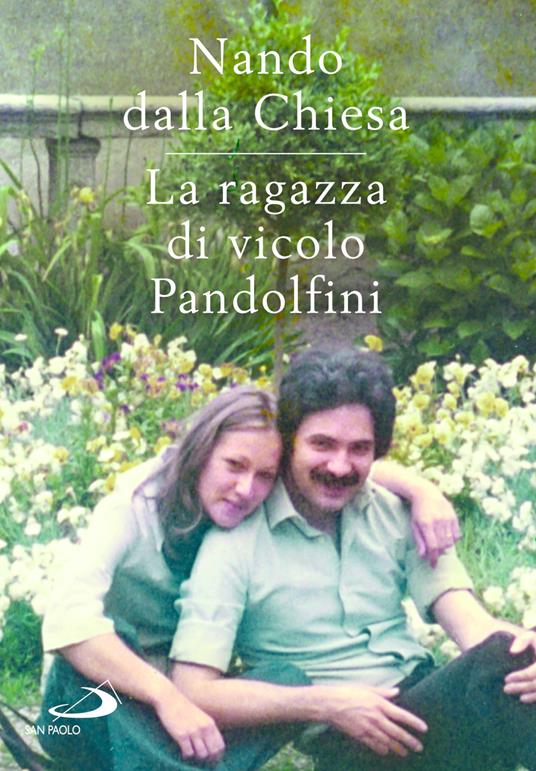

Ci sono libri che si sfogliano con leggerezza, e altri che si affrontano come si affronta un dolore antico: con rispetto, con cautela, con quella sorta di tremore che accompagna ogni gesto quando si teme di toccare qualcosa di troppo fragile. La ragazza di vicolo Pandolfini appartiene a questa seconda categoria. Non è un romanzo, non è un...

Nel panorama contemporaneo dell'immagine, dove l'intelligenza artificiale sembra spesso ridurre la figura dell'autore a un'ombra, l'opera di Caspar Jade si impone come un controcanto necessario. Non un fotografo che "usa l'AI", ma un autore che trasforma l'AI in un'estensione della propria sensibilità, un dispositivo capace di amplificare la sua...

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...