1984 di Orwell: educare alla libertà nel tempo della sorveglianza

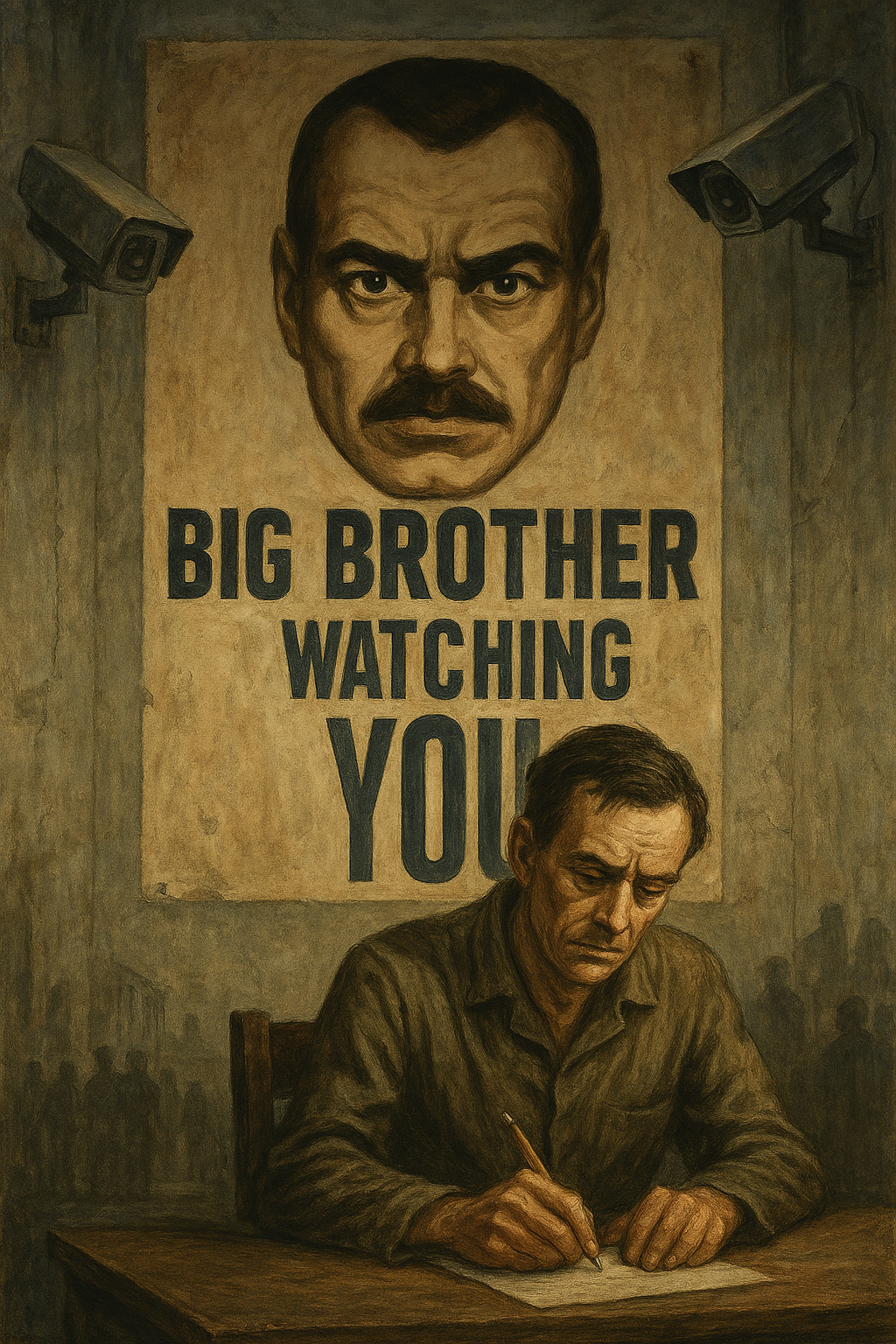

Nel 1949, George Orwell scrive 1984, un romanzo che non è solo una distopia, ma una lente d'ingrandimento sulla fragilità della libertà umana. Ambientato in un futuro prossimo, il libro descrive un mondo diviso in tre superstati, dove il pensiero è controllato, la storia riscritta e il linguaggio mutilato. Al centro dell'Oceania, il Grande Fratello osserva tutto, ma non si mostra mai. È il simbolo di un potere che non ha volto, ma che pretende obbedienza assoluta.

In questo scenario, Winston Smith lavora al Ministero della Verità, dove la verità è una costruzione arbitraria, manipolata e adattata alle esigenze del Partito. Ma Winston, pur sorvegliato, comincia a pensare. E pensare, in quel mondo, è già un crimine.

La pedagogia del controllo: quando educare significa addomesticare

Il romanzo ci interroga su cosa significhi educare. Nel mondo di 1984, l'educazione non è formazione del pensiero critico, ma addestramento all'obbedienza. Il Ministero della Verità non insegna a distinguere il vero dal falso, ma a credere che il falso sia vero se lo dice il Partito. La neolingua, strumento linguistico del regime, riduce il vocabolario per impedire la formulazione di pensieri complessi. Meno parole, meno pensiero. Meno pensiero, meno libertà.

Questa è una pedagogia della sorveglianza, dove l'individuo è ridotto a funzione del sistema. Non si educa alla libertà, ma alla paura. Non si insegna a scegliere, ma a conformarsi.

Winston Smith: il dissenso come atto educativo

Winston è l'eroe tragico della libertà. Non ha potere, non ha armi, ma ha dubbi. E nel dubbio nasce la resistenza. Il suo percorso è pedagogico: impara a leggere tra le righe, a scrivere per sé, ad amare Julia come gesto di ribellione. L'amore, in 1984 [.pdf], è sovversivo perché crea legami autentici, fuori dal controllo del Partito. La sua ribellione non è solo politica, è esistenziale. Winston cerca la verità, anche se sa che potrebbe non trovarla. Ma il solo cercarla è già un atto educativo. È la testimonianza che pensare è ancora possibile. Winston fallisce sul piano politico, ma la sua figura rimane pedagogica perché mostra che l'atto di resistere non coincide solo con il vincere: resistere significa continuare a pensare, a porsi domande, a mantenere viva la possibilità di un "altro" mondo. In Brazil (1985) – di Terry Gilliam - un'opera visionaria e grottesca, spesso definita "il 1984 per il 1984" - si porta in scena una società soffocata da burocrazia e tech-control. Il protagonista Sam Lowry, alla fine, non si piega come Winston ma finisce in un'altra forma di prigionia mentale.

Il nostro presente: tra algoritmi e propaganda

Oggi non viviamo in Oceania, ma le dinamiche di controllo non sono scomparse. Sono diventate più sottili. Gli algoritmi decidono cosa vediamo, i social ci profilano, le fake news riscrivono la realtà. La sorveglianza non è più solo visiva, è cognitiva. Ci viene detto cosa pensare, cosa desiderare, cosa temere.

In questo contesto, l'educazione diventa cruciale. Serve una pedagogia della libertà, che insegni a dubitare, a confrontare, a scegliere. Serve una scuola che non sia solo trasmissione di contenuti, ma laboratorio di pensiero critico. Serve una cultura che non si limiti a intrattenere, ma che formi cittadini consapevoli.

Brazil di Terry Gilliam è una gemma distopica che, pur condividendo il DNA ideologico con 1984, lo rielabora in chiave surreale, grottesca e profondamente onirica. Se Orwell ci mostra il totalitarismo come macchina del pensiero unico, Gilliam ci trascina in un incubo burocratico dove il sistema non ha volto, ma ha moduli, scartoffie, protocolli e tubi che si intrecciano come tentacoli. Se 1984 è la distopia della sorveglianza, Brazil è la distopia dell'assurdo. In questo mondo, il controllo non è esercitato da un volto carismatico come il Grande Fratello, ma da un sistema impersonale, labirintico, dove l'errore di una lettera (Tuttle invece di Buttle) può condannare un uomo alla tortura. La burocrazia diventa il vero oppressore: non ha intenzioni malvagie, ma è talmente disumana da generare il male per inerzia.

Sam Lowry, il protagonista, è un sognatore. Lavora nel sistema, ma sogna di volare, di salvare una donna, di vivere libero. La sua ribellione non è ideologica, è immaginativa. E proprio per questo, è più fragile. Alla fine, Sam non viene piegato come Winston: viene spezzato in modo diverso. Non rinuncia al sogno, ma il sogno diventa la sua prigione. La sua mente si rifugia in un'illusione, mentre il corpo resta incatenato.

In Brazil, il sistema non ha un Grande Fratello, ma ha una voce che ripete slogan, una musica che anestetizza, una burocrazia che giustifica ogni errore. È una distopia più vicina al nostro presente, dove il controllo non è sempre violento, ma è spesso dolcemente coercitivo.

Educare oggi significa insegnare a riconoscere l'assurdo, a decifrare l'ironia, a non accettare l'inevitabilità del sistema. Significa formare individui capaci di pensare come Winston e di sognare come Sam, ma anche di agire con consapevolezza. Quindi per concludere "Pensare diventa un atto sovversivo".

1984 ci ricorda che la libertà non è garantita, va difesa. E la difesa più potente è il pensiero. Educare alla libertà significa insegnare a pensare controvento, a riconoscere la propaganda, a resistere alla semplificazione. Il Grande Fratello non è solo un personaggio: è ogni sistema che pretende obbedienza cieca. E ogni volta che scegliamo di pensare, di porci domande, di cercare la verità, lo sconfiggiamo.

Perché, come scrive Orwell:

La libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro. Se ciò è garantito, tutto il resto ne consegue.

Quando il confine si assottiglia: perché lo “stato di polizia” non è un’eccezione ma una possibilità

C'è una frase che ritorna spesso, quasi come un riflesso condizionato: "A me non succederà mai". È la formula più efficace che le società moderne hanno inventato per anestetizzare la coscienza. È il modo in cui ci convinciamo che l'arbitrio, la violenza istituzionale, l'abuso di potere siano fenomeni marginali, circoscritti, destinati a colpire...

Andrea Crespi, nato in Italia nel 1992, è oggi una delle presenze più riconoscibili e trasversali della nuova scena artistica italiana. Diviso tra Lugano e Milano, dopo gli studi in Design del Prodotto Industriale presso l'Istituto Europeo di Design (IED), ha costruito una ricerca che si muove con naturalezza tra comunicazione visiva, illusioni...

C'è un punto, in Vie privée, in cui la tensione smette di essere un semplice dispositivo narrativo e diventa un metodo di conoscenza. Rebecca Zlotowski costruisce il suo film come un'indagine che non mira a risolvere un enigma, ma a smascherare la fragilità strutturale di chi indaga. Lilian, psicanalista in crisi, non è l'eroina che...